批判性思维是一种理性、客观的思维方式,旨在通过系统性的分析、评估和反思,对信息、观点或问题形成独立、合理的判断,它强调不盲从、不轻信,而是通过逻辑推理和证据支持来形成结论,是现代社会中不可或缺的核心能力,以下从定义、核心要素、实践步骤、常见误区及培养方法等方面进行总结。

批判性思维的核心要素包括逻辑性、客观性、反思性和开放性,逻辑性要求思维过程符合推理规则,避免因果倒置、以偏概全等谬误;客观性强调基于事实而非情感或偏见进行判断;反思性则需要对自身思维过程进行审视,识别潜在的认知偏差;开放性则表现为愿意接纳不同观点,在证据充分时修正原有看法,这些要素相辅相成,共同构成批判性思维的框架。

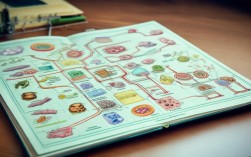

实践批判性思维通常分为五个关键步骤,首先是明确问题,即准确界定讨论的核心议题,避免模糊或歧义,在分析“是否应该禁止塑料袋”时,需明确是讨论全面禁令还是限塑,涉及环境、经济还是健康层面,其次是收集信息,需从多渠道获取可靠数据,区分事实与观点,警惕信息来源的权威性和潜在偏见,关于塑料袋污染的数据应优先引用科研机构报告,而非企业宣传材料,第三步是分析论证,即拆解他人观点的逻辑结构,识别前提、论据和结论的有效性,可通过下表对比常见论证问题:

| 论证问题类型 | 特点举例 | 检验方法 |

|---|---|---|

| 情感谬误 | 以煽动性语言替代逻辑论证 | 问:“观点是否依赖情绪煽动?” |

| 人身攻击 | 否定对方观点而非针对论证本身 | 问:“是否针对个人而非问题?” |

| 虚假两难 | 非此即彼,忽略中间选项 | 问:“是否存在其他可能性?” |

| 因果倒置 | 将结果当作原因 | 问:“是否有证据支持因果方向?” |

第四步是形成判断,基于分析结果得出结论,需确保结论与证据一致,并明确结论的适用范围和局限性,最后是反思与修正,主动寻找反例或不同视角,检验结论的可靠性,必要时调整观点。

在应用批判性思维时,常见误区包括“过度怀疑”和“相对主义”,过度怀疑表现为对一切信息都持否定态度,陷入“凡事皆可疑”的虚无;相对主义则认为“所有观点都正确”,忽视客观标准的存在,二者本质上都是对理性判断的偏离,前者可能导致无法形成有效结论,后者则陷入相对主义的泥潭。

培养批判性思维需要长期训练,具体方法包括:多接触跨学科知识,拓宽认知视野;练习“5W1H”分析法(谁、什么、何时、何地、为何、如何)拆解问题;通过写作或辩论梳理逻辑链条;定期反思自己的决策过程,记录认知偏差的实例,在阅读新闻时,可追问“信息来源是谁?”“数据是否完整?”“是否存在其他解释?”,逐步养成习惯。

批判性思维不仅有助于学术研究和职业发展,还能提升日常决策质量,在信息爆炸的时代,它能帮助个体识别虚假信息,避免被误导;在团队合作中,它能促进建设性讨论,推动问题解决,批判性思维的核心目标并非否定一切,而是通过理性思考更接近真相,实现认知的深化与升级。

相关问答FAQs

-

问:批判性思维是否等同于批评或否定他人观点?

答:并非如此,批判性思维的核心是“分析”而非“否定”,其目的是通过逻辑和证据评估观点的合理性,而非单纯反对,即使支持某观点,也需要审视其论证是否严密;即使反对某观点,也需基于事实而非情绪,它强调的是“对事不对人”的理性评估。 -

问:如何避免在批判性思维中陷入个人偏见?

答:可通过以下方法减少偏见:一是主动接触对立观点,了解不同立场背后的逻辑;二是使用“第三方视角”思考,假设自己是中立观察者会如何分析;三是记录思维过程,标注可能受主观影响的关键环节(如情感偏好、利益关联);四是借助外部工具(如逻辑清单、数据验证)交叉验证结论,降低主观干扰。