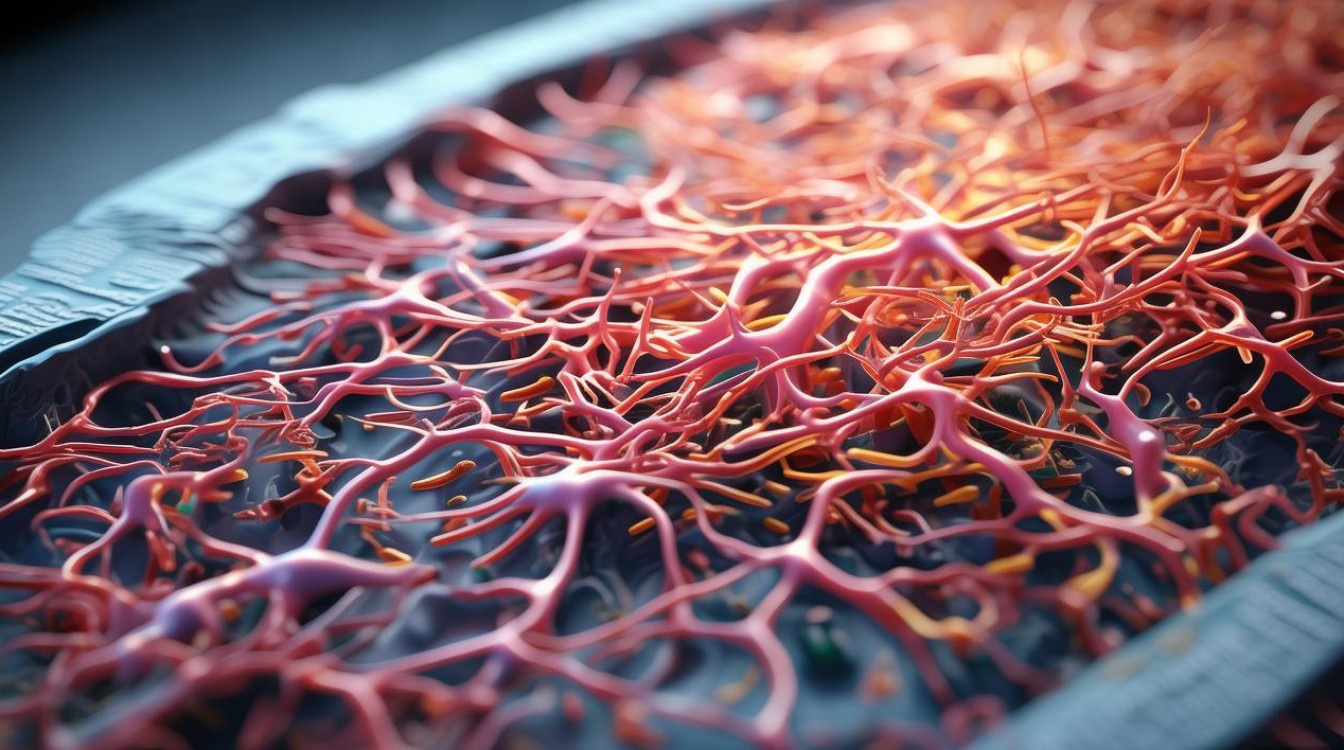

一个人的思维方式是其认知世界的核心框架,它像一副无形的眼镜,过滤、解读和塑造着个体对事物的理解、判断与行动,思维方式并非固定不变,而是由先天特质、后天经历、知识储备与环境交互共同作用的结果,深刻影响着个人的决策质量、问题解决能力乃至人生轨迹,从本质上看,思维方式是大脑处理信息的“操作系统”,其内核包含认知模式、逻辑结构、价值取向与情感倾向等多个维度,这些要素相互交织,构成了个体独特的思维图式。

认知模式是思维方式的基础,它决定了个体如何接收、筛选和组织信息,常见的认知模式包括“整体型”与“分析型”:整体型思维倾向于从宏观视角把握事物间的关联,注重情境与整体意义,擅长创造性联想;而分析型思维则聚焦于细节拆解,强调逻辑推理与因果验证,擅长系统性解决问题,面对一个复杂项目,整体型思维者可能先关注整体目标与团队协作,而分析型思维者则会优先拆解任务模块、制定量化指标,认知模式还受“思维定式”的影响,即过往经验形成的固定反应倾向,这种定式虽能提高处理效率,但也可能导致“隧道视野”,忽视新信息的可能性,一位长期从事传统行业的管理者,可能因定式思维而低估数字化转型的价值,错失创新机会。

逻辑结构是思维方式的“骨架”,它反映了个体对信息关联性的组织方式,逻辑思维可分为形式逻辑与辩证逻辑:形式逻辑遵循“同一律、矛盾律、排中律”,追求确定性与严谨性,适用于数学、法律等需要精确推演的领域;辩证逻辑则强调事物的发展性与矛盾统一,通过“对立—统一—转化”的动态视角看待问题,更适合应对复杂多变的现实情境,在企业决策中,形式逻辑可能通过数据模型预测单一结果,而辩证逻辑则会考虑市场竞争、政策变化、消费者心理等多重变量的动态影响,提出更具弹性的策略,值得注意的是,逻辑结构的差异还体现在“归纳”与“演绎”的偏好上:归纳思维从具体案例中总结普遍规律,依赖经验与观察;演绎思维则从普遍原理出发推导具体结论,依赖理论与前提,这两种方式的结合,能帮助个体在“实践—理论—再实践”的循环中深化认知。

价值取向是思维方式的“导航系统”,它为判断与选择提供了内在标准,价值观的形成受到文化背景、家庭教育与社会环境的深刻影响,例如集体主义文化更强调“群体利益优先”,而个人主义文化则侧重“个体价值实现”,在思维方式中,价值取向表现为对“利弊”“得失”“善恶”的权衡,面对职业选择,有人以“社会贡献”为核心价值,倾向于投身公益事业;有人则以“个人成长”为导向,更关注行业前景与薪资待遇,价值取向的冲突往往导致思维困境,此时需要个体通过“元认知”(即对自身思维的反思)审视价值观的合理性,避免因固执偏见而做出非理性决策,当“稳定”与“挑战”两种价值观冲突时,反思自己对“风险”的定义与接纳程度,有助于更清晰地做出选择。

情感倾向是思维方式的“调节器”,它影响着信息处理的情绪色彩,心理学研究表明,积极情绪能拓展思维广度,增强创造力与问题解决能力;消极情绪则可能收缩思维焦点,导致过度关注细节而忽略全局,焦虑状态下的个体更容易陷入“灾难性思维”,将小概率风险放大为必然结果;而愉悦状态下的个体则更具开放性,能从多角度寻找解决方案,情感倾向还表现为“共情”与“理性”的平衡:共情导向的思维更注重他人感受与人际和谐,适合教育、医疗等领域;理性导向的思维则强调客观分析与效率优先,适合科研、管理等场景,健康的思维方式需要在情感与理性间动态平衡,既不被情绪裹挟,也不因过度理性而丧失人文关怀。

思维的深度与广度则决定了认知的边界,深度思维要求个体“透过现象看本质”,通过连续追问“为什么”探究事物根源,例如从“企业销量下降”的现象,追溯到产品创新不足、渠道管理失效、市场竞争加剧等深层原因,广度思维则强调打破学科与领域的壁垒,实现跨视角融合,例如将生物学中的“共生理论”应用于企业管理,思考部门协作的生态模式,深度与广度的结合,能帮助个体构建“立体化认知”,避免片面性与表面化。

从实践层面看,优化思维方式需要主动进行“思维训练”,通过“刻意练习”打破固有定式,例如学习逆向思维(从结果倒推过程)、批判性思维(质疑信息来源与逻辑漏洞)、系统思维(看待事物间的互动关系),通过多元输入拓展认知边界,例如阅读跨学科书籍、与不同背景的人交流、参与社会实践,在“认知冲突”中重构思维框架,一位工程师通过学习艺术史,培养了审美直觉,从而在设计产品时更注重用户体验与情感价值。

一个人的思维方式,既是认知世界的工具,也是自我塑造的锤子,它既可能成为限制成长的“思维牢笼”,也能成为突破困境的“智慧钥匙”,通过持续反思、学习与实践,个体可以不断迭代思维模式,以更开放、理性、包容的视角面对复杂多变的世界,最终实现认知与行动的统一。

相关问答FAQs

Q1:如何判断自己的思维方式存在局限?

A:判断思维方式局限可通过以下信号识别:一是频繁陷入“非黑即白”的二元对立,忽视中间地带;二是对不同意见产生强烈抵触,拒绝接受反驳;三是面对同类问题反复犯错,且归因于外部因素;四是决策时过度依赖单一信息源,忽视多元视角,若出现上述情况,可通过“思维复盘”(回顾决策过程,分析逻辑漏洞)、“寻求反馈”(主动询问他人对自己思维方式的看法)、“跨界学习”(接触不同领域的知识体系)等方式突破局限。

Q2:思维方式能否彻底改变?改变的关键是什么?

A:思维方式并非一成不变,但彻底改变需要长期且主动的努力,其关键在于“元认知能力”的觉醒——即意识到自身思维的存在并对其进行调控,具体步骤包括:通过写日记、辩论等方式记录和审视自己的思维过程,发现固有模式;刻意练习新思维方法,例如用“5Why分析法”替代主观归因;在真实场景中应用新思维,例如通过承担跨部门项目培养系统思维,改变的本质是“用新习惯覆盖旧习惯”,需要耐心与持续的自我激励。