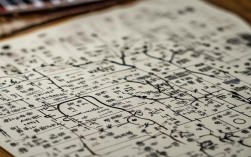

《孤独之旅》作为一部经典的成长小说,以细腻的笔触描绘了少年杜小康在孤独中完成蜕变的心路历程,通过绘制思维导图,可以更系统地梳理小说的核心要素,深入理解作品的主题内涵与艺术特色。

从故事背景来看,小说以20世纪30年代中国江南水乡为舞台,杜小康家因家境败落而被迫离开油麻地,前往遥远而陌生的芦荡放鸭,这一背景设定本身就蕴含着孤独的基因——远离熟悉的家园,与亲人共处却各自承受内心的煎熬,思维导图的"背景"分支中,"时代背景"与"家庭变故"是两大关键节点,前者交代了社会动荡对个体命运的影响,后者则直接推动了主人公孤独之旅的开启。

人物形象是思维导图的核心分支,杜小康的形象经历了从"骄纵少爷"到"坚毅少年"的转变,初始阶段,他穿着"干净的衣服",带着"油麻地孩子没有的优越感",对孤独毫无准备;中期阶段,在"芦荡的寂静"与"风雨的洗礼"中,他逐渐学会面对恐惧,甚至主动寻找鸭群;后期阶段,当"鸭下蛋"的消息传来时,他"哭了起来",这眼泪包含着成长的喜悦与对孤独的超越,父亲杜雍的形象同样值得注意,他表面严厉却内心柔软,用沉默陪伴儿子走过孤独,这种"含蓄的父爱"也是推动情节发展的重要力量。

环境描写在小说中承担着多重功能,思维导图的"环境"分支需要重点标注"芦荡"与"风雨"两个意象,芦荡既是物理空间的荒芜之地,也是心理考验的试炼场,杜小康最初感到"害怕",后来却"觉得芦荡越来越有意思",这种变化映射出他内心的成长,而"暴风雨"则是情节的转折点,当杜小康在风雨中寻找鸭群时,他不仅找回了鸭子,更找回了自己,这一场景将自然环境与人物心理完美融合,体现了"以景衬情"的艺术手法。

情节发展脉络构成了思维导图的"主线"分支,开端部分,杜小康随父放鸭,被迫接受孤独的现实;发展部分,他在孤独中经历恐惧、迷茫与挣扎;高潮部分,暴风雨中寻找鸭群,完成自我超越;结局部分,鸭群下蛋,象征成长的收获,这一情节设计遵循"遭遇困境—对抗困境—克服困境—获得成长"的经典叙事模式,使孤独的主题得到层层递进式的展现。

主题思想是思维导图的灵魂所在,孤独在这里被赋予了多重内涵:它既是生活的困境,也是成长的契机;既是痛苦的经历,也是自我发现的必经之路,思维导图的"主题"分支可以细化为"成长的代价""孤独的价值""人与自然的对话"三个子节点,杜小康的孤独之旅告诉我们,真正的成长往往发生在脱离舒适区的过程中,孤独虽然痛苦,却能让人更深刻地认识自我、理解生活。

艺术特色方面,小说运用了象征、对比、心理描写等多种手法,思维导图的"艺术手法"分支中,"象征手法"尤为突出——鸭群象征漂泊的命运,芦荡象征未知的挑战,鸭蛋象征成长的果实,对比手法则体现在杜小康前后的性格变化,以及他与油麻地其他孩子的差异上,心理描写细腻入微,如"他觉得自己突然长大了,坚强了",直接揭示了人物内心的蜕变。

从叙事视角来看,小说采用第三人称限制视角,聚焦于杜小康的内心世界,使读者能够深度共情主人公的情感体验,思维导图的"叙事视角"分支需要标注"有限视角"这一特点,说明作者如何通过杜小康的眼睛观察世界,通过他的感受传递孤独的情绪。

语言风格上,小说语言质朴而富有诗意,思维导图的"语言"分支可以列举"简洁的白描""细腻的抒情""富有哲理的议论"等特征,如"芦荡如万重大山般围住了小船"运用比喻手法,既写出了芦荡的广阔,也暗示了主人公内心的压抑;而"孤独是一种境界,需要人用一生去体会"这样的议论,则深化了主题的内涵。

在情感表达方面,小说没有刻意渲染悲伤,而是通过平淡的叙述传递深沉的情感,思维导图的"情感基调"分支可以标注"含蓄""克制""深沉"等关键词,说明作者如何通过细节描写(如杜小康与父亲的对话、对鸭群的牵挂)来表现人物的情感变化。

通过以上思维导图的梳理,我们可以更清晰地把握《孤独之旅》的精髓,这部小说不仅讲述了一个少年在孤独中成长的故事,更探讨了人在面对困境时的精神力量,杜小康的旅程告诉我们,孤独并不可怕,可怕的是在孤独中迷失自我;真正的成长,往往发生在独自面对挑战的时刻。

相关问答FAQs

问1:杜小康在孤独之旅中经历了哪些心理变化阶段?

答:杜小康的心理变化可分为四个阶段:第一阶段为"抗拒与恐惧",初到芦荡时因环境陌生而感到恐慌,甚至想放弃;第二阶段为"适应与探索",逐渐熟悉芦荡环境,开始主动观察自然,内心趋于平静;第三阶段为"挣扎与超越",在暴风雨中经历生死考验,战胜恐惧,变得坚强;第四阶段为"领悟与成长",当鸭群下蛋时,他深刻体会到孤独的价值,完成从幼稚到成熟的蜕变。

问2:小说中的"鸭群"具有怎样的象征意义?

答:"鸭群"在小说中具有多重象征意义:它象征杜小康一家的漂泊命运,如同鸭子在水中游弋,他们也在生活的河流中艰难前行;鸭群象征杜小康的成长伙伴,在与鸭群相处的过程中,他学会了责任与耐心;鸭群下蛋象征收获与希望,暗示杜小康在孤独之旅中获得了精神上的新生,预示着他未来的人生将充满可能。