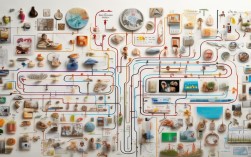

学生的思维导图是一种将知识点、学习思路和逻辑关系通过图形化方式呈现的工具,它以中心主题为核心,通过分支、关键词、颜色、符号等元素,将抽象的信息结构化、可视化,帮助学生高效理解、记忆和整合知识,在学生的学习过程中,思维导图的应用场景广泛,从课前预习、课堂笔记到课后复习、知识梳理,都能发挥重要作用。

思维导图的核心结构与要素

一份完整的思维导图通常包含以下核心要素:

- 中心主题:位于导图中央,用图像或加粗文字明确标注,代表学习的核心内容,光合作用的原理”。

- 主干分支:从中心主题延伸出的主要分支,对应知识的一级框架,如“光合作用的场所”“光合作用的条件”“光合作用的产物”等。

- 子分支:从主干分支进一步延伸的次级分支,细化具体知识点,场所”下可分“叶绿体的结构”“类囊体薄膜”等。

- 关键词与短句:每个分支上用简洁的词汇或短语概括信息,避免冗长文字,光反应”“暗反应”“ATP”“NADPH”等。

- 视觉元素:通过不同颜色区分分支类型,用箭头、符号(如“→”“√”)表示逻辑关系,用图像增强记忆点,例如用太阳符号代表“光照条件”。

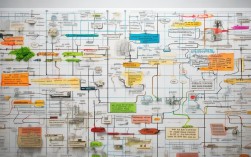

思维导图在不同学习阶段的应用

课前预习:构建知识框架

学生可通过阅读教材,将章节标题、核心概念转化为思维导图的中心主题和主干分支,初步建立知识体系,预习“细胞呼吸”时,可先绘制中心主题“细胞呼吸”,再延伸出“有氧呼吸”“无氧呼吸”两个主干分支,并标注两者的区别与联系,这种方式能帮助学生快速把握章节重点,带着问题进入课堂,提升听课效率。

课堂笔记:整合信息与逻辑

传统线性笔记易遗漏知识点,而思维导图可实时记录课堂重点,历史课上讲解“辛亥革命”,学生可围绕“背景”“过程”“结果”“影响”四个主干分支,用关键词记录“武昌起义”“清帝退位”“中华民国成立”等子分支,并通过不同颜色标注“政治变革”“思想解放”等逻辑层次,课后补充细节时,只需在对应分支添加内容,避免笔记混乱。

课后复习:深化理解与记忆

思维导图通过“图像化”和“结构化”特点,帮助学生高效复习,复习“数学函数”时,可将函数类型(一次函数、二次函数、反比例函数)作为主干分支,每个分支下标注“解析式”“图像性质”“应用场景”等子分支,并结合颜色区分不同函数的增减性、对称性等特征,这种可视化方式能激活大脑多区域记忆,相比纯文字背诵更易长期留存。

知识整合:跨章节联系

面对复杂学科(如生物、化学),思维导图能帮助学生梳理跨章节知识点,学习“生态系统”时,可将“生产者”“消费者”“分解者”作为主干分支,每个分支下联系“光合作用”“食物链”“物质循环”等知识点,用箭头标注能量流动方向,形成知识网络,避免知识点孤立。

绘制思维导图的实用技巧

- 分层级简化信息:按“中心主题—主干分支—子分支—关键词”逐级细化,避免同一层级内容过多导致逻辑混乱。

- 善用颜色与符号:用不同颜色区分模块(如红色标注重点、蓝色标注概念),用符号(如“★”标记易错点、“?”标注疑问)增强导图可读性。

- 结合图像与联想:在关键分支旁绘制简图(如化学实验装置图),或通过谐音、故事联想记忆抽象概念(如用“光反应需要‘光’和‘水’,暗反应需要‘暗’和‘碳’”简化记忆)。

- 动态更新与完善:随着学习深入,不断补充、删减或调整导图内容,例如在物理“力学”导图中增加“摩擦力”与“弹力”的对比分支。

思维导图对学生能力的培养

- 逻辑思维能力:通过梳理知识点间的因果、并列、包含等关系,提升学生的归纳与推理能力。

- 创造力:鼓励学生自定义导图风格(如个性化配色、符号),激发对学习的兴趣与创新意识。

- 时间管理能力:制定学习计划时,可用思维导图拆解长期目标(如“期末复习”)为每日任务分支,明确优先级。

常见问题与解决方案

| 常见问题 | 解决方案 |

|---|---|

| 分支过多导致导图混乱 | 按“重要性”或“逻辑顺序”合并分支,用数字标注层级,例如将3个相关子分支合并为“综合应用”模块。 |

| 关键词提炼困难 | 先用短句记录,再逐步删减修饰词,保留核心词汇(如“植物吸收水分”简化为“吸水”)。 |

相关问答FAQs

Q1:思维导图是否适合所有学科?

A1:思维导图适用于需要逻辑梳理和知识整合的学科(如文科、理科基础概念),但对需要大量计算或公式推导的学科(如高等数学),可作为辅助工具梳理公式逻辑,而非替代计算练习。

Q2:如何用思维导图提升英语单词记忆效率?

A2:以“主题词”为中心(如“animal”),延伸出“domestic animals”“wild animals”等分支,每个分支下标注具体单词(如“dog”“tiger”),并用图像(如狗的简笔画)和例句辅助记忆,通过联想场景(如“动物园”)串联单词,形成“词群记忆”。