人的思维导图是一种将人的思维过程、知识结构、逻辑关系等以图形化方式呈现的工具,它通过节点、连线、层级等元素,直观展现思维的发散性、逻辑性和创造性,这种工具不仅帮助梳理复杂信息,还能促进深度思考、记忆优化和创新突破,广泛应用于学习、工作、项目管理等多个领域,以下从思维导图的核心要素、构建步骤、应用场景及优化技巧等方面进行详细阐述。

思维导图的核心要素

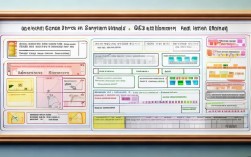

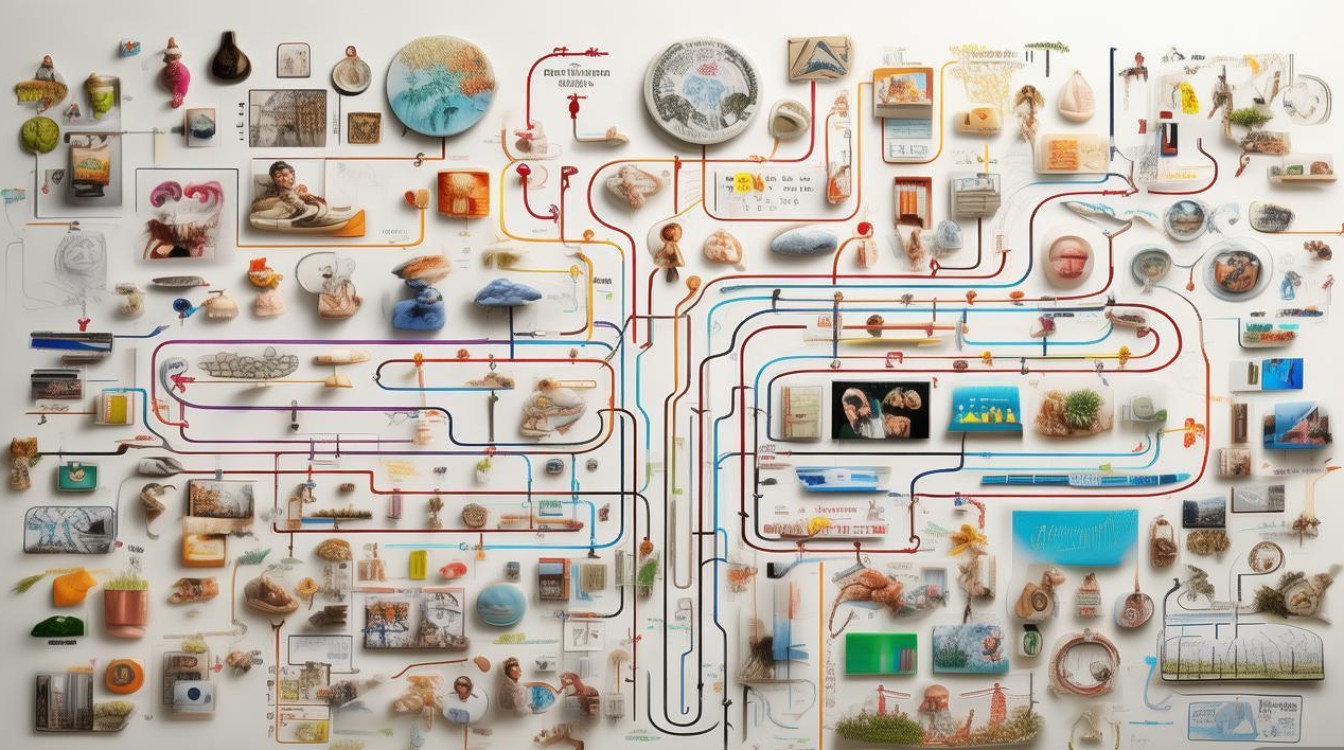

思维导图的构成主要包括中心主题、主分支、子分支、关键词、图像和颜色六大要素,中心主题是思维导图的起点,通常位于中央,以简洁的词语或图标概括核心内容,如“市场营销策略”,主分支从中心主题延伸而出,代表主要分类或方向,如“产品定位”“目标客户”“推广渠道”等,子分支则进一步细化主分支的内容,目标客户”下可分“年龄层”“消费习惯”“地域分布”等,关键词是每个分支的核心,需精简且具代表性,避免冗长句子;图像和颜色则通过视觉刺激增强记忆,如用红色标注紧急任务,用图标代替文字(如用💡表示创意),这些要素共同作用,使思维导图既系统化又个性化。

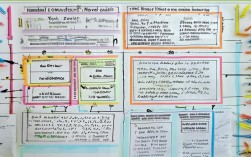

构建思维导图的步骤

构建思维导图需遵循“从整体到局部”的逻辑,具体可分为四步:

- 确定中心主题:明确核心问题或目标,个人年度计划”,并用图形或颜色突出显示。

- 发散主分支:围绕中心主题列出关键维度,如“职业发展”“健康管理”“学习目标”“社交关系”,每个主分支使用不同颜色区分。

- 细化子分支:在主分支下添加次级内容,如“职业发展”可延伸为“技能提升”“项目经验”“人脉积累”,并进一步补充具体行动(如“学习Python”“参加行业峰会”)。

- 优化与关联:检查逻辑是否清晰,补充关键词或图像,用虚线连接相关分支(如“技能提升”与“学习目标”的关联),形成网络化结构。

构建过程中,建议手绘优先,手绘能更灵活地表达思维跳跃,也可借助工具如XMind、MindMaster等实现电子化制作,便于修改和分享。

思维导图的应用场景

思维导图的应用场景广泛,其核心价值在于“化繁为简”和“激发联想”,在学习中,学生可用其梳理知识点,例如将“历史事件”按时间轴、原因、影响、人物等分支展开,快速构建知识框架;在职场中,团队可通过思维导图拆解项目任务,明确分工与优先级,如将“新产品上线”分解为“研发阶段”“测试阶段”“推广阶段”及各阶段的关键节点,思维导图还常用于创意写作(如构建故事情节)、决策分析(列出备选方案及利弊)、演讲准备(搭建内容逻辑)等场景,作家在创作小说时,以“人物关系”为中心,分支出主角背景、配角设定、矛盾冲突等,帮助理清叙事脉络。

优化思维导图的技巧

为提升思维导图的有效性,可掌握以下技巧:一是层级清晰,主分支不超过7个(符合人脑短期记忆规律),子分支不超过5层,避免信息过载;二是多用图像与符号,如用📈表示增长,用⚠️标注风险,增强视觉记忆;三是动态更新,定期回顾并补充新内容,例如每周更新“学习计划”导图,标记已完成任务;四是个性化设计,根据个人习惯调整颜色和布局,如将重要分支加粗,或使用荧光笔突出重点,对于团队协作,可采用“共享思维导图”,实时同步修改,提高沟通效率。

相关问答FAQs

Q1:思维导图适合哪些人群使用?

A1:思维导图适合几乎所有人群,尤其是需要处理复杂信息或激发创造力的人,学生可用于高效复习和知识整合;职场人士可梳理项目逻辑、制定工作计划;教师可设计课程框架;创作者可用于头脑风暴和内容规划,对于初学者,建议从简单主题(如“周末计划”)开始练习,逐步掌握其逻辑和技巧。

Q2:如何避免思维导图变得混乱无序?

A2:避免思维导图混乱的关键在于“结构化”和“聚焦”,明确中心主题,避免内容偏离核心;遵循“先发散后收敛”的原则,初期尽可能罗列分支,后期再筛选和归类,删除无关信息;使用颜色、图标、数字等工具区分层级和优先级,例如用数字标记任务顺序,用不同颜色区分“已完成”“进行中”“待办”状态,定期简化导图,合并相似分支,确保主干清晰、枝干有序。