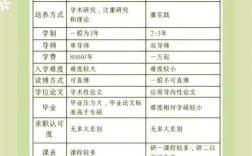

在选择专硕和学术硕士时,“哪个好考”是许多考生关注的焦点,但这一问题不能简单一概而论,需从考试科目、竞争程度、备考难度、录取规则等多维度综合分析,两者在培养目标、课程设置、导师指导方式等方面存在显著差异,这些差异也直接影响了考试的“难易”感受。

从考试科目来看,学术硕士通常以“英语一”和“数学一/二”为主要公共课科目,英语一难度高于英语二(多数专硕考英语二),数学一涵盖范围广、难度大,数学二虽略减内容但深度仍高于专硕可能涉及的经济类联考综合或管理类联考综合,专业课方面,学硕更注重理论基础,命题范围可能更广、更偏向学术前沿和经典理论,对考生的知识体系完整性要求较高;专硕则更侧重实践应用,部分专业(如MBA、MPA等)考管理类联考综合(含数学基础、逻辑推理、写作),或经济类联考综合(含数学、逻辑、写作),数学难度低于数学一/二,但逻辑和写作部分对考生的综合能力有新要求,整体而言,学硕的公共课和专业课理论深度可能带来备考压力,而专硕的科目组合虽降低了数学难度,但新增的逻辑、写作等模块对部分考生而言可能是新的挑战。

竞争程度是影响“好考”感知的关键因素,学术硕士的招生计划通常更稳定,但报考人数中跨专业考生比例相对较低,竞争者多为本专业或相关基础扎实的考生,且部分学硕(尤其是名校热门专业)推免比例较高,统考名额较少,导致报录比偏高,文学、理学等传统学硕热门方向,复试线常达到380分以上,对单科成绩(如英语、政治)要求严格,专硕的招生规模近年来持续扩大,尤其是专业硕士(如电子信息、临床医学、教育硕士等)的应用型属性更符合就业市场需求,报考人数激增,部分专硕(如会计、法律硕士)竞争激烈程度甚至超过学硕,但需注意,专硕中存在“冷热不均”现象,如农业、林业等部分专硕因就业方向较窄,竞争压力相对较小,对基础薄弱或追求“上岸”率的考生可能更友好。

备考难度上,学硕对考生的学术素养和理论基础要求更高,专业课复习需深入研读经典教材、学术论文,甚至涉及导师研究方向的内容,备考周期可能更长;专硕则更侧重“学以致用”,专业课命题常结合行业案例或实际应用场景,复习资料相对集中(如指定教材、历年真题),但近年来越来越多专硕开始增加案例分析、论述题等主观题比例,对考生的实践思维和表达能力提出更高要求,专硕的部分专业(如艺术硕士、体育硕士)可能包含实践技能考核(作品集、现场演示等),这类考核对有相关实践经验的考生更有优势,而对纯理论备考者则构成额外难度。

录取规则方面,学硕通常更看重初试成绩和复试中的专业笔试、学术潜力考察,部分院校对本科背景、科研成果有隐性要求;专硕则注重初试与复试的综合评分,复试中更侧重实践能力、职业规划等综合素质,部分管理类专硕(如MBA)还要求考生具备一定工作年限,这意味着,学术背景强、擅长理论研究的考生可能在学硕复试中更具优势,而有实习经验、实践能力突出的考生在专硕复试中更易脱颖而出。

综合来看,“专硕和学术硕士哪个好考”取决于考生的自身条件:英语、数学基础薄弱,但逻辑思维、实践能力较强,或追求“短平快”式备考的考生,可能觉得专硕更容易;而学术基础扎实、擅长理论分析、有志于从事科研或高校工作的考生,学硕的备考路径可能更符合其优势,建议考生结合自身职业规划、学科基础、报考院校的报录数据(如复试线、推免比例、考试大纲)综合判断,而非单纯以“难易”作为选择标准。

相关问答FAQs

Q1:专硕一定比学硕好考吗?

A1:不一定,专硕的“好考”是相对的,其考试科目虽可能降低数学或英语难度,但竞争激烈程度(如会计、法律硕士等热门专硕)和新增的实践能力考核要求,可能使其备考压力不亚于学硕,部分冷门学硕因报考人数少、推免比例低,反而可能比热门专硕更容易上岸,需结合具体专业、院校数据和个人优势分析。

Q2:数学基础差,选专硕就能避开数学吗?

A2:并非所有专硕都不考数学,管理类联考(MBA、MPA等)考管理类综合(不含高数),经济类联考考经济类综合(含高等数学但难度较低),但如电子信息、机械工程等专硕仍需考数学一或数学二,考生需查阅目标专业的专业目录,确认考试科目,避免因数学基础差而选错专业。