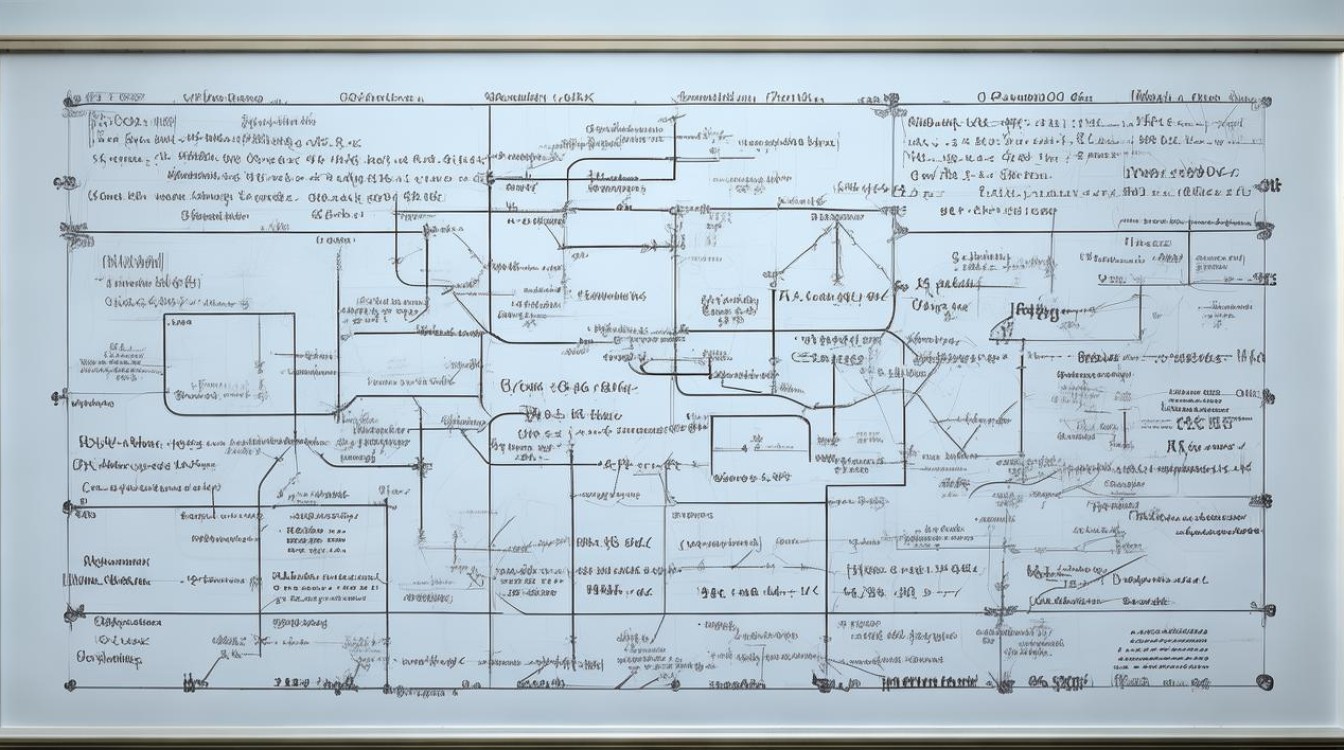

数学高考思维导图是一种系统化梳理高中数学知识体系的工具,通过层级化的结构将抽象概念、公式定理、解题方法等可视化呈现,帮助考生构建完整的知识网络,提升逻辑推理能力和解题效率,其核心在于以“主题—分支—细节”的形式展开,既覆盖高考考纲的全部要点,又突出重点难点与知识间的内在联系,成为复习备考中不可或缺的辅助手段。

从知识模块划分来看,数学高考思维导图通常以函数与导数、三角函数与解三角形、平面向量、数列、不等式、立体几何、解析几何、概率与统计、复数等为主要分支,每个分支下进一步细分核心知识点,例如函数分支可包含函数的性质(单调性、奇偶性、周期性、对称性)、基本初等函数(指数函数、对数函数、幂函数)、函数与方程、函数模型等,以三角函数为例,其子分支需涵盖三角恒等变换(和差角公式、二倍角公式)、三角函数的图像与性质(五点作图法、性质应用)、解三角形(正弦定理、余弦定理及实际应用),并通过表格对比不同公式的适用场景,如“和差角公式”与“二倍角公式”在化简求值中的选择逻辑,或“正弦定理”与“余弦定理”在已知条件不同时的优先级。

解题方法是思维导图的另一核心维度,需针对不同题型提炼通用策略与技巧,解析几何中的“定点定值问题”可分支为“思路构建—步骤拆解—易错规避”,其中思路构建包含“参数设元—联立方程—韦达定理应用”三步法,步骤拆解需强调“设而不求”思想的应用,而易错规避则需列出“斜率存在性检验”“判别式验证”等关键点,立体几何中的“空间向量法”可细化为“建系—坐标表示—法向量求解—夹角公式选择”,通过表格对比向量法与传统几何法的优劣,如前者计算量大但思路直接,后者对空间想象能力要求高但过程简洁。

思想方法的渗透是思维导图的深层价值,需将数形结合、分类讨论、转化与化归、函数与方程等思想融入各分支,在“零点问题”中,数形结合思想体现为“构造函数—画图像—交点分析”;在“含参不等式”中,分类讨论思想需按“参数范围—不等式类型—解集分段”展开,通过思维导图梳理这些思想,可帮助考生在解题中快速识别适用方法,避免盲目尝试。

跨模块联系是思维导图的亮点,需打破章节壁垒,凸显知识交汇。“函数与导数”可与“不等式”结合,通过构造函数证明不等式;“数列”可与“函数”联系,将通项公式或求和公式视为函数处理;“解析几何”与“平面向量”可结合,利用向量坐标简化几何运算,在思维导图中可用箭头或颜色标注这些联系,形成“知识网络图”,数列单调性”与“函数单调性”的关联,或“立体几何中的角与距离”与“解三角形”的转化路径。

实际应用中,思维导图的制作需遵循“先主干后分支、先概念后方法、先基础后综合”的原则,考生可结合教材目录与考纲要求,先绘制一级模块(如函数、几何等),再逐级细化二级、三级知识点,同时标注高频考点(如导数的单调性应用、圆锥曲线的标准方程)和易错点(如充要条件混淆、概率模型误判),对于复杂模块,如“概率与统计”,可进一步分支为“古典概型”“几何概型”“条件概率”“分布列与期望”,并通过表格列出每种概型的“特点—公式—典型例题”,强化对比记忆。

思维导图需动态更新,随着复习深入补充典型例题、解题模板和易错反思,在“数列求和”分支下,可添加“错位相减法”“裂项相消法”的步骤图示及常见错误类型(如裂项时未抵消干净、公比q=1的遗漏),对于综合类问题,如“存在性问题”,需在导图中标注“分离参数—构造函数—极值分析”的解题流程,并关联相关模块的公式定理(如导数极值判别法、基本不等式)。

相关问答FAQs:

-

问:如何利用思维导图突破数学高考中的难点模块,如解析几何?

答:突破解析几何需从“知识拆解”与“方法提炼”两方面入手,首先绘制思维导图,将解析几何拆分为“直线与圆”“椭圆”“双曲线”“抛物线”四个二级分支,每个分支下细化“定义—标准方程—几何性质—直线与曲线位置关系”三级知识点,针对“定点定值”“最值范围”“轨迹方程”等高频题型,在导图中标注通用方法,如“定点问题:取特殊点猜结论—一般情况证明”“最值问题:函数思想(参数法)—几何意义(距离公式)”,结合典型例题在导图旁补充“易错点”(如忽略直线斜率存在性、焦点位置混淆)和“优化技巧”(如设点坐标时利用对称性减少计算量),通过定期回顾导图,强化模块内知识联系(如椭圆定义与焦半径公式的关联)与跨模块应用(如向量法求斜率),形成“知识点—方法—题型”的闭环。 -

问:数学高考思维导图需要包含多少细节?如何避免过于冗杂?

答:思维导图的细节程度需以“服务复习目标”为原则,核心是“突出重点、化繁为简”,需覆盖考纲要求的全部一级模块和二级知识点,如函数分支下的“单调性”“奇偶性”“零点”等必须细化;高频考点(如导数的综合应用)需补充三级细节,如“单调区间求解—极值判断—不等式证明”的步骤链,避免冗杂需遵循“二八定律”:对80%的基础考点,仅列出核心概念与公式(如三角函数诱导公式表);对20%的难点,补充方法总结与易错提示(如数列求和中公比q=1的特例),制作时可采用“分层标注法”,用不同颜色或符号区分“必须记忆”“理解应用”“拓展延伸”三个层级,删除重复或次要信息(如非常规公式推导过程),确保导图层次清晰、重点突出,便于快速回顾与记忆。