主动思维是一种积极、前瞻性的思考方式,它强调个体在认知过程中不满足于被动接受信息或等待指令,而是主动发现问题、分析问题并寻求解决方案,这种思维方式不仅能够帮助人们更好地应对复杂多变的现实环境,还能激发创新潜能,提升个人与组织的竞争力,在信息爆炸的时代,主动思维已成为个体成长和职业发展的关键能力。

主动思维的核心特征体现在三个方面:一是目标导向,即以明确的目标为出发点,主动规划行动路径;二是问题意识,即在他人尚未察觉风险或机会时,提前识别并思考应对策略;三是行动自觉,即通过持续的自我驱动将想法转化为实践,在企业中,具备主动思维的员工不会仅局限于完成既定任务,而是会主动优化工作流程、提出改进建议,甚至预判市场变化并提前布局,这种思维模式要求个体打破“等、靠、要”的被动心态,转而以“主人翁”姿态投入学习和工作。

培养主动思维需要系统性的训练方法,可以通过设定“每日三问”机制,即每天反思“今天的目标是什么?可能遇到哪些问题?如何提前准备?”以此强化问题意识和目标感,采用“5W1H分析法”(What、Why、When、Where、Who、How)对复杂问题进行拆解,主动挖掘信息背后的逻辑和潜在风险,建立“行动日志”记录主动思考的过程和结果,通过复盘总结经验教训,逐步形成主动思考的习惯,项目经理在项目启动阶段,可通过主动梳理潜在风险点并制定应对预案,避免后续执行中的被动局面。

主动思维在不同场景中具有显著价值,在个人成长方面,主动学习者会提前规划知识体系,主动寻找导师或资源,而非依赖他人安排;在团队协作中,主动思维者会主动承担跨部门协调职责,推动资源整合;在危机管理中,具备主动思维的组织能提前预判风险并制定应急预案,减少损失,某科技公司通过主动分析用户反馈数据,提前发现产品功能缺陷并迭代优化,避免了大规模用户流失,这种“未雨绸缪”的能力正是主动思维的直接体现。

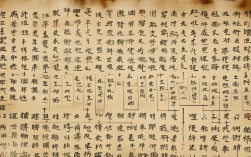

为了更直观地展示主动思维与被动思维的差异,可通过以下表格对比:

| 对比维度 | 主动思维 | 被动思维 |

|---|---|---|

| 目标设定 | 自主设定目标,主动规划路径 | 等待指令,目标依赖外部输入 |

| 问题处理 | 提前识别风险,主动寻求解决方案 | 问题发生后才被动应对 |

| 信息获取 | 主动搜集信息,多渠道验证 | 仅接收现成信息,缺乏深度挖掘 |

| 责任承担 | 以“主人翁”心态负责结果 | 推卸责任,强调客观限制 |

| 创新表现 | 持续优化方法,提出改进建议 | 固守现有模式,抗拒变革 |

主动思维的培养需要克服常见的认知障碍。“完美主义”可能导致因害怕失败而拖延行动,“权威依赖”会抑制独立思考的勇气,“路径依赖”则让人陷入惯性思维,对此,可通过“小步快跑”策略,将大目标拆解为可执行的小步骤,降低行动门槛;通过“逆向提问法”(如“如果必须失败,原因可能是什么?”)打破思维定式;通过跨界学习拓宽认知边界,增强思维的灵活性。

在职业发展中,主动思维是区分优秀员工与普通员工的核心特质,销售代表不会仅等待客户需求,而是主动分析市场趋势,提前开发潜在客户;科研人员不会局限于现有课题,而是主动探索新兴领域,提出创新假设,数据显示,具备主动思维的职场人士晋升速度比被动思维者快30%,且更容易获得关键项目的负责机会,这种优势的本质在于,主动思维者能够通过持续创造价值,成为组织不可或缺的核心资源。

主动思维的终极价值在于实现从“适应环境”到“塑造环境”的跨越,当个体或组织具备主动思维能力时,不再被动应对变化,而是主动定义问题、引领方向,新能源汽车企业通过主动布局电池技术,颠覆了传统燃油车的市场格局;个人通过主动规划职业路径,在行业变革中抢占先机,这种“以我为主”的思考方式,是应对不确定性的终极武器。

相关问答FAQs

Q1:如何判断自己是否具备主动思维?

A1:可通过以下三个标准自检:1)是否经常在任务开始前主动规划步骤并预判风险;2)是否习惯于提出“为什么”和“如何更好”的问题,而非仅接受现状;3)是否在无人监督时仍能主动推进目标,若多数回答为“是”,则说明具备较强的主动思维。

Q2:主动思维是否会让人过度焦虑?

A2:主动思维与焦虑的本质区别在于“控制感”,主动思维聚焦于“可改变的因素”并制定行动计划,而焦虑则源于对“不可控因素”的过度担忧,通过将注意力集中在解决方案而非问题本身,主动思维反而能减少因不确定性带来的焦虑,主动制定应急预案可降低对未知风险的恐惧。