在考研选择中,专硕与学硕的报录情况是考生关注的重点,二者在培养目标、考试难度、报录比等方面存在显著差异,需结合个人规划综合判断,以下从多个维度分析二者的报录特点,帮助考生做出合理选择。

培养目标与定位差异影响报考热度

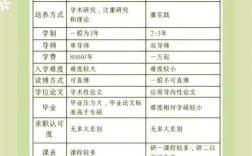

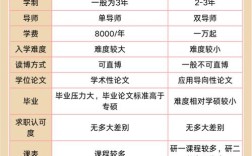

学硕(学术型硕士)以培养学术研究人才为核心,注重理论深度和科研能力,毕业生多选择继续攻读博士或进入科研院所、高校从事研究工作,专硕(专业型硕士)则聚焦职业实践,旨在培养具备扎实理论基础和解决实际问题能力的应用型人才,就业方向更倾向于企业、行业一线岗位,这种定位差异直接导致报考热度的分化:近年来,随着就业市场竞争加剧,专硕因“就业导向明确、学制较短(通常2-3年)”等优势,报考人数持续攀升,尤其在经管、计算机、教育等热门领域,专硕报录比往往高于学硕;而学硕因“学术门槛高、读博衔接顺畅”等特点,更适合有志于从事基础研究或攻读博士学位的考生,报考群体相对稳定但规模较小。

考试难度与报录比的直接关联

考试难度是影响报录比的核心因素之一,从公共课来看,学硕通常考英语(一),难度略高于专硕的英语(二),数学上部分学硕考数学(一),专硕多考数学(二)或三,数学难度差异也间接影响了考生的选择倾向,专业课方面,学硕更侧重理论考察,试题深度大、范围广,而专硕强调应用能力,题型更灵活,贴近行业实践,这种难度差异导致学硕的分数线波动较小,但单科要求较高,容易出现“高分过线、低分淘汰”的情况;专硕则因试题相对友好,分数线逐年上涨,尤其在热门院校(如985/211高校),报录比可达10:1甚至20:1,竞争激烈程度远超学硕。

以2023年部分高校数据为例(见下表),可直观看出二者的报录差异:

| 专业类别 | 学校 | 报考人数 | 拟录取人数 | 报录比 | 复试线 |

|---|---|---|---|---|---|

| 学硕(计算机) | 某985高校 | 800 | 120 | 7:1 | 350 |

| 专硕(计算机) | 同上 | 2500 | 200 | 5:1 | 375 |

| 学硕(教育学) | 某211高校 | 600 | 80 | 5:1 | 340 |

| 专硕(教育硕士) | 同上 | 1800 | 150 | 12:1 | 360 |

从数据可见,专硕的报考人数和报录比普遍高于学硕,尤其是热门专业,竞争压力更大,但需注意,部分冷门学硕(如历史学、哲学)因报考人数少,可能出现“过线即录取”的情况,报录比甚至低于1:1。

招生政策与报录比的动态变化

近年来,高校招生政策调整也对专硕与学硕的报录比产生影响,教育部提出“将专硕招生规模扩大至硕士研究生招生总规模的2/3以上”,专硕名额持续增加,但报考人数增速更快,导致报录比居高不下;部分高校为优化生源结构,对学硕推免比例提高(部分热门学硕推免率可达50%以上),统考名额减少,进一步加剧了学硕统考的竞争,地域因素也显著影响报录比:一线城市高校因资源优势、就业机会多,报录比普遍高于中西部地区;而特色院校(如行业类高校)的优势专业,学硕报录比可能低于普通综合院校。

考生选择策略:如何平衡“报录比”与“个人规划”

面对专硕与学硕的报录差异,考生需避免盲目追求“低报录比”,而应结合自身需求理性选择:

- 学术导向型:若计划读博或从事科研,优先选择学硕,尽管报录比可能较高,但学术培养体系更完善,且可通过导师资源对接博士招生;

- 就业导向型:若目标明确为就业,专硕的实践优势和较短学制更具性价比,但需提前了解目标院校专业的报录比,避免扎堆热门院校;

- 跨专业考生:专硕对跨专业考生更友好,部分专业(如工商管理硕士、法律硕士)不限制本科背景,但需注意复试中对实践能力的考察;

- 求稳心态:若考研目标为“上岸”,可考虑冷门学硕或地方院校的专硕,报录比相对较低,竞争压力较小。

相关问答FAQs

Q1:专硕学费普遍高于学硕,是否值得多花钱?

A1:专硕学费因专业和院校差异较大,如MBA、艺术类专硕年学费可达10万以上,而学硕通常为8000元/年,是否“值得”需结合性价比判断:若目标专业(如金融、计算机)的专硕就业薪资显著高于学硕,且学制较短能提前1-2年就业,多投入的学费可通过薪资差距弥补;若专业就业市场对“学硕/专硕”标签无差异(如部分文科专业),则可优先选择学费更低、学术资源更丰富的学硕,部分院校为专硕提供奖学金、助学金,可减轻经济压力。

Q2:学硕可以调剂到专硕吗?调剂难度如何?

A2:学硕在复试未通过时,可申请调剂至专硕,但需满足“初试科目相近、达到专硕复试线”等条件,调剂难度受专业热度影响:冷门专业(如农学、地质学)的学硕调剂到专硕成功率较高,而热门专业(如经济学、新闻传播)因专硕报考人数多,调剂名额少、竞争激烈,建议考生提前联系目标院校研招办,了解调剂政策,同时关注“研招网”调剂系统开放时间,及时填报志愿,提高调剂成功率。