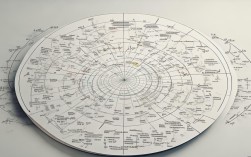

思维导图对孩子的成长与发展确实具有多方面的积极作用,它不仅是一种高效的学习工具,更能够培养孩子的逻辑思维、创造力和信息整合能力,从认知发展的角度来看,孩子的思维模式通常以具体形象思维为主,而思维导图通过颜色、图像、关键词和层级结构等视觉化元素,将抽象的知识转化为直观的图形,符合儿童认知特点,有助于降低理解难度,在语文学习中,孩子可以用思维导图梳理课文结构,将中心主题(如“春天”)放在中心,然后延伸出“景物”“活动”“感受”等分支,每个分支再细化具体内容,这样的结构化梳理能帮助孩子快速把握文章脉络,加深记忆。

在知识整合与复习方面,思维导图的优势尤为突出,传统的线性笔记方式容易让孩子陷入“抄书式”学习的误区,而思维导图强调关键词提取和逻辑关联,能引导孩子主动筛选、分类和组织信息,以数学“分数的初步认识”为例,孩子可以围绕“分数”这一核心,绘制出“定义”“组成(分母、分子)”“类型(真分数、假分数)”“应用”等分支,每个分支用不同颜色标注,并在关键词旁添加简单图标(如用披萨图表示“分数的直观表示”),这种图文结合的方式不仅让知识点更易记,还能帮助孩子建立知识间的网络联系,形成系统化的认知框架。

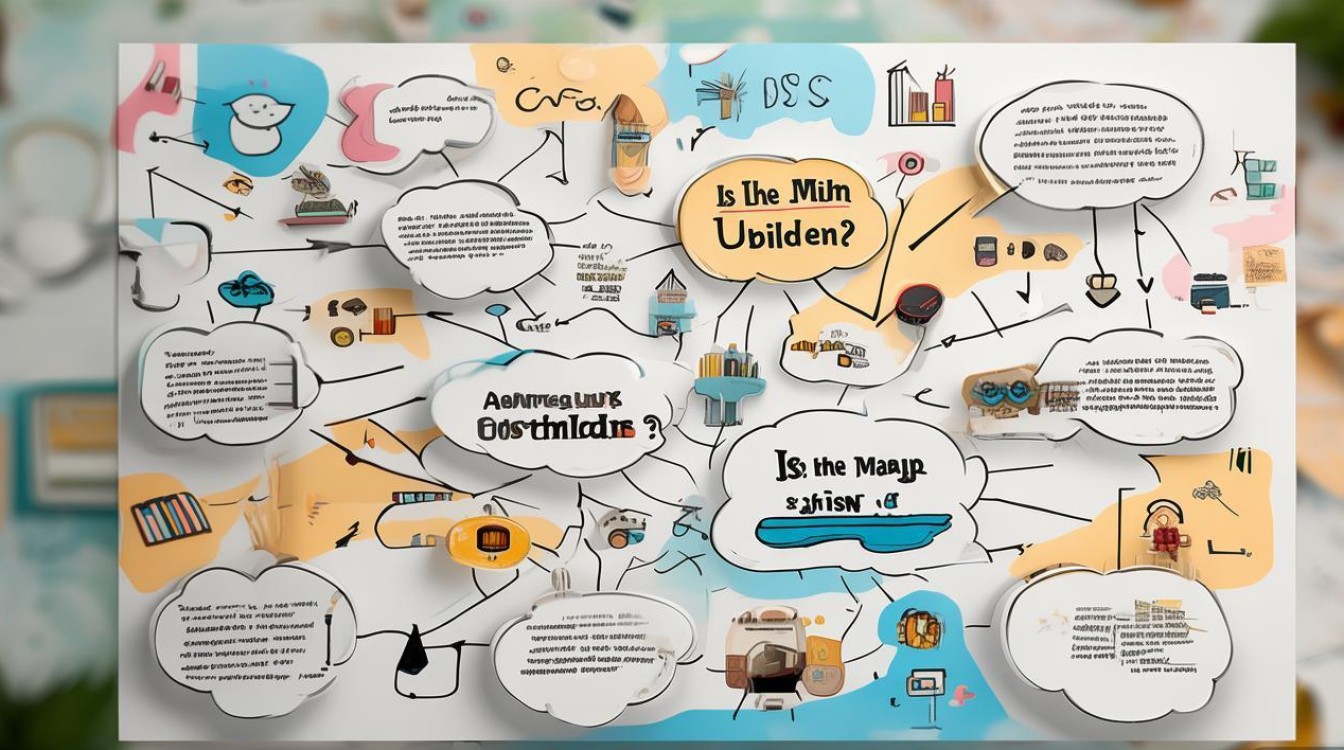

思维导图对培养孩子的发散思维和创造力也大有裨益,它没有固定的格式限制,鼓励孩子自由联想、大胆构思,在写作文时,孩子可以先确定中心思想,然后通过思维导图 brainstorm 不同的写作角度、素材和情节,甚至可以加入一些“非常规”的联想分支,激发创意火花,长期使用思维导图的孩子,往往更擅长从多角度思考问题,解决问题时思路也更开阔,思维导图还能提升孩子的学习效率,帮助孩子合理规划时间,在制定学习计划时,孩子可以将“一天的任务”作为中心,分出“上午”“下午”“晚上”三个大分支,每个分支下再列出具体科目和内容,用符号标注优先级,这样的可视化规划能让学习目标更清晰,避免遗漏或拖延。

思维导图的使用也需要注意方法,否则可能适得其反,要根据孩子的年龄和能力调整复杂度,低龄儿童可以从简单的“气泡图”开始,逐步过渡到带层级的思维导图;避免过度装饰,过多无关的图案和颜色可能会分散注意力,反而影响学习效果;要引导孩子主动思考,而非机械模仿模板,真正让思维导图成为“思维的脚手架”而非“另一种形式的抄写”。

以下通过表格对比思维导图与传统笔记方式对孩子学习的影响:

| 对比维度 | 思维导图 | 传统笔记方式 |

|---|---|---|

| 信息呈现 | 视觉化、结构化,层级关系清晰 | 线性、文字密集,逻辑关联不易凸显 |

| 记忆效果 | 图文结合,调动多重感官,记忆更深刻 | 依赖文字重复记忆,容易遗忘 |

| 思维训练 | 鼓励发散思维,培养逻辑关联和创新能力 | 偏重线性记录,对思维拓展有限制 |

| 知识整合 | 易于发现知识点间的联系,形成系统认知 | 知识点分散,需额外梳理才能形成体系 |

| 使用灵活性 | 可随时添加、修改,适应动态学习需求 | 修改困难,重新整理耗时耗力 |

相关问答FAQs:

Q1:孩子刚开始接触思维导图,总是画不好怎么办?

A:对于初学的孩子,家长可以从简化模板入手,例如先引导孩子用“中心主题+3-5个关键词分支”绘制简单的气泡图,选择孩子熟悉的话题(如“我的家庭”“喜欢的食物”),过程中不必强求完美,重点是通过颜色、图像等元素激发兴趣,同时多鼓励孩子的创意表达,随着练习次数增加,孩子自然会掌握结构和逻辑的平衡。

Q2:思维导图适合所有学科的学习吗?

A:思维导图具有广泛的适用性,但在不同学科中应用方式有所差异,文科(如语文、历史)适合用它梳理文章结构、时间线或知识点分类;理科(如数学、科学)可用于概念解析、公式推导或实验步骤梳理;英语学习中,可用它归纳单词词根词缀、语法规则或阅读文章的脉络,需要注意的是,对于需要大量精确计算的学科(如复杂数学题),思维导图更适合作为辅助分析工具,而非解题主体。