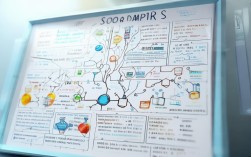

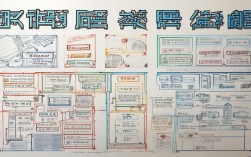

绘制历史思维导图是一个将零散知识点系统化、可视化的重要过程,能有效提升对历史脉络的理解和记忆,具体步骤可从明确主题、搭建框架、填充细节、优化呈现四个环节展开,结合工具选择和注意事项,可让思维导图成为历史学习的得力助手。

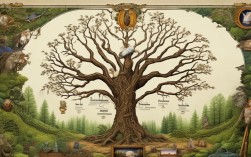

明确主题与核心目标是绘制的前提,历史思维导图的主题需高度聚焦,中国古代政治制度的演变”“两次世界大战对比”或“文艺复兴与启蒙运动的异同”,确定主题后,需梳理核心问题,如“制度演变的时间线”“战争的原因与影响”“思想运动的核心主张”,这些问题将作为导图的“主干”,避免内容发散,建议先用关键词提炼主题,如“秦汉中央集权”,再通过发散思维联想关联维度,如“制度内容(三公九卿、郡县制)”“历史背景(商鞅变法、大一统需求)”“影响(巩固统一、后世沿袭)”,初步搭建导图的逻辑骨架。

接下来是搭建框架,即设计导层的层级结构,历史事件具有“时间—空间—人物—事件—影响”的内在逻辑,因此框架可按“时间轴+核心维度”展开,以“隋唐制度”为例,第一层主题为“隋唐政治经济制度”,第二层可分“政治(三省六部制、科举制)”“经济(均田制、租庸调制)”“民族关系(羁縻政策、民族交融)”三大分支;第三层则对每个分支细化,如“三省六部制”下可拆分为“中书省(决策)”“门下省(审核)”“尚书省(执行)”,并标注“特点:分工明确、相互制衡”,层级设计需遵循“从宏观到微观”“从主干到分支”的原则,确保逻辑清晰,避免层级混乱,此时可借助表格梳理分支要点,

| 第二层分支 | 第三层细分 | 关键词/事件 | 历史意义 |

|---|---|---|---|

| 政治制度 | 三省六部制 | 中书、门下、尚书 | 权力制衡,加强中央集权 |

| 科举制 | 分科考试、打破门第 | 扩大统治基础,促进文化普及 | |

| 经济制度 | 租庸调制 | 租(田租)、庸(力役)、调(户税) | 保证农民生产时间,稳定赋税 |

然后是填充细节,这是丰富导图内容的核心环节,历史思维导图需兼顾“史实”与“理解”,每个分支下需填充具体史实、时间节点、因果关系等,科举制”分支可添加“隋炀帝创立进士科→唐代完善→明清八股取士”,并标注“影响:打破世袭垄断,推动社会流动;后期僵化束缚思想”,对于复杂事件,可采用“时间线+关联要素”呈现,如“新航路开辟”分支下,左侧按时间标注“迪亚士(1487)、达·伽马(1497)、哥伦布(1492)、麦哲伦(1519-1522)”,右侧关联“动因(商品经济、寻金热、传播宗教)、条件(航海技术、王室支持)、影响(世界市场雏形、殖民扩张)”,填充时需注意关键词提炼,避免大段文字,用符号(如“→”表因果,“≈”表相似)和颜色区分不同类型信息,如红色标注重要时间,蓝色标注核心影响。

优化呈现,提升导图的实用性与美观度,工具选择上,手绘适合初学者(用不同颜色笔区分分支,灵活调整布局),电子工具如XMind、MindMaster可快速修改、添加图片(如历史地图、人物肖像)和超链接(跳转至史料原文),视觉优化方面,可通过“曲线连接分支”“添加小图标”(如用皇冠代表中央集权、用船代表新航路)增强记忆点;对于易混淆知识点,可设置“对比分支”,如“郡县制 vs 分封制”,从“权力来源、与中央关系、历史影响”三方面对比标注,完成后需定期复盘,结合新补充的史实调整导图,例如学习“明清君主专制强化”时,可在“隋唐中央集权”分支旁添加“备注:明清废除宰相,设军机处,君主专制达到顶峰”,形成历史发展的动态关联。

绘制历史思维导图的关键在于“逻辑优先、细节支撑、动态优化”,通过将抽象的历史知识转化为结构化图像,既能梳理事件间的因果、并列、递进关系,又能通过视觉化加深记忆,实现从“碎片化记忆”到“系统化理解”的跨越。

FAQs

-

问:历史思维导图分支过多导致混乱,如何优化?

答:可采用“主次分级法”,将核心分支(如时间、背景、经过、影响)保留为一级分支,次要内容(如具体人物、事件细节)作为二级或三级分支;同时用“折叠功能”(电子工具)或“颜色标注”(手绘)区分主次,必要时拆分为多个子导图(如按朝代、事件类型分别绘制),再通过“关联线”连接不同导图的核心逻辑。 -

问:如何用思维导图对比分析相似历史事件(如辛亥革命与戊戌变法)?

答:可设置“对比框架”作为主干,下设“领导阶级(资产阶级革命派 vs 资产阶级改良派)”“核心主张(推翻帝制、建立共和 vs 君主立宪)”“群众基础(联合会党、新军 vs 依靠无实权皇帝)”“结果(结束帝制、建立民国 vs 变法失败)”“历史影响(推动民主共和思想 vs 思想启蒙作用)”等分支,每个分支下用左右分栏标注两事件的异同,最后用“总结箭头”提炼“革命 vs 改良的路径差异”这一核心结论,突出对比分析的逻辑性。