中国文化思维特点深深植根于数千年的历史积淀与哲学探索,形成了独特而系统的认知方式与价值取向,其核心体现为“天人合一”的整体观、“中庸之道”的辩证思维、“伦理本位”的价值取向以及“实用理性”的实践品格,这些特点共同塑造了中国文化看待世界、理解人生的基本框架。

从整体观来看,中国文化强调整体性思维,注重事物之间的关联性与统一性,与西方分析思维将世界分解为独立个体不同,中国传统思维认为宇宙万物是一个相互依存、动态平衡的有机整体,这种思维在《易经》的“阴阳五行”理论中体现得尤为明显,金木水火土五种元素相生相克,构成世界的运行规律;中医学更是将人体视为小宇宙,脏腑经络相互关联,强调“辨证施治”而非“头痛医头”,这种整体思维延伸至社会领域,形成“家国同构”的观念,个人、家庭与国家被视为不可分割的整体,强调“修身齐家治国平天下”的内在逻辑。

辩证思维是中国文化思维的另一显著特征,以“中庸之道”为核心,追求动态平衡与和谐统一,孔子提出“过犹不及”,主张在两个极端之间寻求恰当的平衡点;老子则以“反者道之动”揭示事物对立统一的辩证关系,认为祸福相依、柔弱胜刚强,这种思维反对非此即彼的绝对化判断,强调“执两用中”的灵活性,在政治治理中,儒家倡导“德主刑辅”,既重视道德教化,也不忽视法律约束;在艺术创作中,国画讲究“虚实相生”,留白与笔墨相得益彰,体现“不着一字,尽得风流”的辩证美学。

伦理本位是中国文化思维的价值内核,将道德伦理置于核心地位,形成以“仁”为基石的价值体系,儒家思想将“仁、义、礼、智、信”作为立身处世的基本准则,强调“孝悌也者,其为仁之本与”,将家庭伦理扩展至社会伦理,形成“君君臣臣父父子子”的秩序观念,这种伦理思维塑造了中国人的社会关系网络,以“差序格局”(费孝通语)为中心,依据亲疏远近形成不同的道德责任,亲亲而仁民,仁民而爱物”的推己及人,在法律领域,传统中国重视“礼法结合”,将道德教化优先于刑罚惩罚,体现“德主刑辅”的伦理导向。

实用理性则体现为中国文化思维注重现实生活与实际应用,强调“经世致用”,与西方哲学对抽象本体的探索不同,中国传统思维更关注如何解决现实问题,格物致知”的目的在于“诚意正心”,最终指向“修身齐家”,这种思维在科技领域表现为经验总结与实用技术,如四大发明多源于生产生活需求;在思想领域则体现为对“大同社会”的构想,追求“天下为公”的理想社会,明清之际的“实学”思潮更是强调“实事求是”,反对空谈心性,彰显了实用理性的精神。

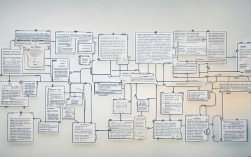

以下为思维特点的简要对比:

| 思维特点 | 核心内涵 | 典型体现 |

|---|---|---|

| 天人合一整体观 | 万物关联,动态平衡 | 中医辨证、家国同构 |

| 中庸之道辩证观 | 执两用中,和谐统一 | 儒家“德主刑辅”、国画虚实相生 |

| 伦理本位价值观 | 以仁为基,差序格局 | 孝悌伦理、礼法结合 |

| 实用理性实践观 | 经世致用,实事求是 | 实学思潮、四大发明 |

FAQs

Q1:为什么中国文化思维强调“整体观”而非“分析观”?

A1:这与中国农耕文明的生产方式密切相关,农业社会依赖自然节律,需观察天时、地利、人和的相互关系,逐渐形成“天人合一”的认知习惯,早期哲学如《易经》的阴阳辩证思想,为整体思维提供了理论基础,使中国人倾向于从宏观关联中把握事物本质,而非孤立分析个体。

Q2:“中庸之道”是否等同于“折中主义”?

A2:并非等同。“中庸之道”强调“时中”,即根据时机与情境选择恰当的行为方式,是动态的、原则性的平衡,而非简单的折中妥协,孔子主张“和而不同”,在保持原则的前提下尊重差异,这与无原则的折中主义有本质区别,中庸追求的是“致中和,天地位焉,万物育焉”的和谐境界,而非回避矛盾的中间状态。