高中地理(必修一)整体结构概览

高中地理必修一的核心是 自然地理,它探讨的是地球的宇宙环境、大气圈、水圈、岩石圈和生物圈这五大圈层内部的物质运动和能量交换,以及它们之间的相互作用,整个知识体系是层层递进、相互关联的。

总逻辑线: 宇宙环境 → 地球所处的位置 → 地球的运动 → 地表形态的塑造 → 大气的运动 → 水的运动 → 地表环境的整体性与差异性

第一章 宇宙中的地球

中心主题:地球在宇宙中的位置及其普通性与特殊性

-

第一节 地球在宇宙中

- 宇宙

- 概念:物质和能量的总合

- 特点:物质性、运动性

- 常见天体:恒星、行星、卫星、星云、彗星、流星体等

- 天体系统(层次):地月系 → 太阳系 → 银河系 → 可见宇宙

- 太阳系

- 中心天体:太阳(占太阳系总质量的99.86%)

- 八大行星(分类):

- 类地行星:水星、金星、地球、火星

- 巨行星:木星、土星(质量、体积大)

- 远日行星:天王星、海王星

- 小行星带位于:火星和木星轨道之间

- 地球

- 普通性:在太阳系中,是一颗普通的行星(运动特征、结构特征与其他行星相似)

- 特殊性:存在生命(原因分析是重点)

- 外部条件:

- 稳定的太阳光照(太阳处于壮年期)

- 安全的宇宙环境(大小行星各行其道,互不干扰)

- 自身条件:

- 适宜的温度(日地距离适中,地球自转和公转周期适中)

- 适合生物呼吸的大气(地球具有适中的体积和质量,引力适中,形成大气层)

- 液态水的存在(地球内部物质运动产生水汽,温度适宜使水汽能凝结成液态水)

- 外部条件:

- 宇宙

-

第二节 太阳对地球的影响

- 太阳辐射

- 概念:太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量

- 能量来源:太阳内部的核聚变反应

- 对地球的影响:

- 为地球提供光热资源,维持地表温度

- 是地球大气运动、水循环的主要动力

- 为人类生产和生活(如太阳能、煤炭、石油)提供能量

- 太阳活动

- 标志:黑子(光球层)、耀斑、日珥(色球层)、太阳风(日冕层)

- 周期:约11年

- 对地球的影响:

- 扰乱地球电离层,影响无线电短波通信

- 扰乱地球磁场,产生“磁暴”现象

- 在两极地区产生极光

- 可能影响地球气候(与降水量、旱涝等有一定相关性)

- 太阳辐射

-

第三节 地球的运动

- 地球自转

- 方向:自西向东(北极上空看呈逆时针,南极上空看呈顺时针)

- 周期:恒星日(23时56分4秒,真正周期)、太阳日(24小时,昼夜交替周期)

- 速度:

- 线速度:由赤道向两极递减(赤道最大,两极为0)

- 角速度:除两极外,各地相等(约15°/小时)

- 地理意义:

- 产生昼夜交替现象

- 产生地方时差(经度不同,地方时不同)

- 使水平运动物体发生偏向(北右南左,赤道不偏)

- 对地球形状的塑造(赤道略鼓,两极稍扁)

- 地球公转

- 方向:自西向东

- 轨道:近似正圆的椭圆(近日点1月初,远日点7月初)

- 周期:恒星年(365日5时48分46秒)、回归年(365日5时48分46秒,季节更替周期)

- 速度:近日点快,远日点慢

- 黄赤交角:黄道面与赤道面的夹角,目前约为23°26′(是产生四季和五带的基础)

- 地理意义:

- 正午太阳高度的变化:随纬度和季节变化

- 昼夜长短的变化:随纬度和季节变化(夏至日北半球昼最长夜最短,冬至日相反)

- 四季的划分:天文四季(夏季:白昼最长,正午太阳高度最高)、气候四季

- 五带的划分:热带(有太阳直射)、南北温带(无直射,有四季变化)、南北寒带(有极昼极夜现象)

- 地球自转

-

第四节 地球的圈层结构

- 内部圈层(通过地震波研究)

- 不连续面:莫霍面(地壳与地幔分界面)、古登堡面(地幔与地核分界面)

- 圈层:

- 地壳:薄(不均),陆地厚,海洋薄;上层为硅铝层,下层为硅镁层

- 地幔:上地幔顶部的软流层是岩浆发源地

- 地核:外核(液态)、内核(固态)

- 外部圈层

- 大气圈

- 水圈

- 生物圈(最活跃,渗透于其他圈层)

- 内部圈层(通过地震波研究)

第二章 地球上的大气

中心主题:大气的组成、垂直分层、受热过程、运动规律及天气气候

-

第一节 冷热不均引起大气运动

- 大气的受热过程

- 根本热源:太阳辐射

- 直接热源:地面辐射

- 过程:

- 太阳辐射穿过大气层,大部分到达地面(大气对太阳辐射的削弱作用:吸收、反射、散射)

- 地面吸收太阳辐射后增温,向外辐射长波辐射(地面辐射)

- 大气吸收地面辐射增温,向外辐射长波辐射(大气辐射),其中向下部分称为大气逆辐射,对地面有保温作用

- 热力环流(最简单的形式):

- 原理:冷热不均 → 空气垂直运动 → 同一水平面产生气压差异 → 空气水平运动

- 实例:山谷风、海陆风、城市热岛效应

- 大气的水平运动——风

- 直接原因:水平气压梯度力(垂直于等压线,由高压指向低压)

- 影响风向和风速的因素:

- 水平气压梯度力(风向垂直于等压线)

- 地转偏向力(北右南左,只改变风向,不改变风速)

- 摩擦力(近地面,减小风速,风向与等压线成一夹角)

- 最终风向:

- 高空:风向与等压线平行(地转偏向力与水平气压梯度力平衡)

- 近地面:风向与等压线成一夹角(三力平衡)

- 大气的受热过程

-

第二节 气压带和风带

- 三圈环流的形成

- 前提:假设地球表面均匀(不考虑海陆分布和地形)

- 动力:高低纬受热不均、地转偏向力

- 成果:

- 低纬环流(0°-30°):信风带(东北/东南信风)、赤道低气压带

- 中纬环流(30°-60°):西风带(盛行西风)、副极地低气压带

- 高纬环流(60°-90°):极地东风带、极地高气压带

- 气压带和风带的季节移动

- 原因:太阳直射点随季节南北移动

- 规律:北半球夏季北移,冬季南移(与直射点移动方向一致)

- 海陆分布对气压带和风带的影响

- 成因:海热慢,冷也慢;陆热快,冷也快(比热容差异)

- 影响:使气压带被切断,形成块状高压和低压中心

- 1月(北半球冬季):亚洲高压(蒙古-西伯利亚高压)、阿留申低压

- 7月(北半球夏季):亚洲低压(印度低压)、夏威夷高压

- 意义:形成季风气候的重要成因

- 三圈环流的形成

-

第三节 常见天气系统

- 锋面系统

- 概念:冷暖空气的交界面

- 类型:

- 冷锋:冷气团主动向暖气团移动(锋面坡度大),带来大风、降温、雨雪天气(我国大多数天气系统)

- 暖锋:暖气团主动向冷气团移动(锋面坡度小),带来连续性降水

- 准静止锋:冷暖气团势力相当,徘徊不前,带来持续性天气(如江淮准静止锋——梅雨,昆明准静止锋——贵阳“天无三日晴”)

- 高低压系统(气旋与反气旋)

- 气旋(低压中心):气流由四周向中心辐合,垂直方向上升,易成云致雨(如台风)

- 北半球:逆时针辐合

- 南半球:顺时针辐合

- 反气旋(高压中心):气流由中心向四周辐散,垂直方向下沉,天气晴朗干燥(如伏旱)

- 北半球:顺时针辐散

- 南半球:逆时针辐散

- 气旋(低压中心):气流由四周向中心辐合,垂直方向上升,易成云致雨(如台风)

- 锋面系统

-

第四节 全球气候变化

- 气候变化的概念与类型

- 概念:一个特定时期内,气候状态的变化(包括冷暖、干湿等)

- 类型:地质时期的历史气候变化、近代气候变化

- 全球气候变暖

- 表现:全球平均气温升高

- 原因:

- 自然原因:太阳活动、火山活动等

- 人为原因(主要原因):燃烧化石燃料、毁林导致温室气体(CO₂等)增多

- 影响:

- 海平面上升(淹没沿海低地)

- 导致生态系统改变(物种灭绝、生物多样性减少)

- 加剧水资源不稳定性

- 对农业生产影响(有利有弊,但负面影响为主)

- 措施:减少温室气体排放(提高能源利用率、发展清洁能源)、植树造林、加强国际合作等

- 气候变化的概念与类型

第三章 地球上的水

中心主题:水循环及其各个环节,以及陆地水体之间的相互关系

-

第一节 自然界的水循环

- 水循环的概念与类型

- 概念:自然界的水在四大圈层中通过各个环节连续运动的过程

- 类型:

- 海陆间循环(大循环):海洋水 → 水汽输送 → 陆地降水 → 地表径流/下渗 → 地下径流 → 归还海洋(最重要的循环,使陆地水资源得到更新)

- 陆地内循环:陆地水(降水)蒸发 → 水汽输送 → 陆地降水(补给陆地水体,水量少)

- 海上内循环:海洋水蒸发 → 水汽输送 → 海洋降水(水量最大)

- 水循环的主要环节

蒸发(包括蒸腾)、水汽输送、降水、径流(地表径流、地下径流)

- 水循环的意义

- 维持全球动态平衡,使水资源得到更新 . 联系四大圈层,进行物质迁移和能量交换 . 塑造地表形态(如流水侵蚀、沉积) *. 对全球气候有调节作用

- 水循环的概念与类型

-

第二节 大规模的海水运动

- 洋流

- 概念:海洋中的海水,常年比较稳定地沿着一定方向做大规模的流动

- 分类:

- 按成因:风海流(盛行风吹拂)、密度流(温度、盐度差异)、补偿流(海水连续性)

- 按性质:暖流(水温比流经海区高)、寒流(水温比流经海区低)

- 分布规律(重点):

- 中低纬度:北半球顺时针,南半球逆时针(以副热带为中心的大洋环流)

- 中高纬度:北半球逆时针(以副极地为中心的大洋环流),南半球呈“西风漂流”(寒流)

- 北印度洋:季风洋流(夏季顺时针,冬季逆时针)

- 洋流对地理环境的影响:

- 对气候:暖流增温增湿(如北大西洋暖流对欧洲的影响),寒流降温减湿(如秘鲁寒流、西澳大利亚寒流)

- 对海洋生物:寒暖流交汇处形成著名渔场(如北海道渔场、北海渔场、纽芬兰渔场),上升补偿流形成渔场(如秘鲁渔场)

- 对海洋污染:加快净化速度,扩大污染范围

- 对航海:顺流加速,逆流减速

- 洋流

-

第三节 水资源的合理利用

- 水资源及其分布

- 概念:陆地上的淡水资源(冰川、河流水、淡水湖泊水、浅层地下水)

- 分布特点:空间不均(赤道附近、沿海地区多;内陆、干旱地区少)、时间不均(夏秋多,冬春少)

- 水资源与人类社会

- 影响数量:数量越多,越容易发展

- 影响质量:质量越好,越容易利用

- 影响科技:科技水平越高,越能利用更多水资源(如海水淡化、跨流域调水)

- 水资源危机与合理利用

- 紧张原因:分布不均、需求量大、污染浪费严重

- 措施:

- 开源:修建水库、跨流域调水、海水淡化、合理开采地下水

- 节流:农业(节水技术)、工业(循环用水)、生活(提高节水意识)

- 水资源及其分布

第四章 地表形态的塑造

中心主题:内力作用和外力作用共同塑造地表形态

-

第一节 营造地表形态的力量

- 内力作用

- 能量来源:地球内部放射性元素衰变产生的热能

- 表现形式:地壳运动(水平运动、垂直运动)、岩浆活动、变质作用、地震

- 影响:形成高山或盆地,使地表变得高低起伏(主导作用)

- 外力作用

- 能量来源:太阳辐射能

- 表现形式:风化、侵蚀、搬运、沉积

- 影响:削高填低,使地表趋于平坦(雕塑家)

- 主要外力作用及其地貌:

- 流水作用:

- 侵蚀:峡谷(V形谷)、瀑布(如尼亚加拉瀑布)

- 沉积:冲积扇(出山口)、冲积平原(中下游)、三角洲(入海口)

- 风力作用:

- 侵蚀:风蚀蘑菇、风蚀洼地、风蚀城堡

- 沉积:沙丘、沙垄(如塔克拉玛干沙漠)

- 冰川作用:U形谷、角峰、冰斗

- 海浪作用:海蚀崖、海蚀柱

- 流水作用:

- 内力作用

-

第二节 山地的形成

- 褶皱山

- 成因:岩层受到挤压,发生弯曲变形

- 基本形态:背斜(岩层向上拱起,常成山岭)、向斜(岩层向下弯曲,常成谷地)

- 判断:背斜顶部受张力易被侵蚀成谷地,向斜槽部受挤压不易被侵蚀成山岭(地形倒置)

- 断层山

- 成因:岩层受力断裂,并沿断裂面发生明显的位移

- 实例:华山、庐山、泰山(断块山)

- 地貌:断层崖、陡崖

- 板块构造学说

- 理论基础:大陆漂移说、海底扩张说

- 核心观点:岩石圈被分割成六大板块(亚欧、非洲、美洲、太平洋、印度洋和南极洲板块),漂浮在软流层之上

- 板块边界类型:

- 生长边界(张裂):板块分离,形成裂谷、海洋(如东非大裂谷、大西洋)

- 消亡边界(碰撞):板块挤压,形成海沟、岛弧、海岸山脉(如喜马拉雅山、安第斯山)

- 褶皱山

-

第三节 河流地貌的发育

- 侵蚀地貌(上游)

- 作用:下蚀(加深河谷)、侧蚀(拓宽河谷)

- 地貌:V形谷、瀑布、峡谷

- 堆积地貌(中下游)

- 作用:流速减慢,泥沙沉积

- 地貌:冲积扇(出山口)、冲积平原(中下游)、三角洲(入海口)

- 对人类活动的影响

- 聚落分布:多分布在河流阶地、冲积平原(地势平坦、土壤肥沃、水源充足、交通便利)

- 生产活动:农业(灌溉)、航运、工业(水源)

- 侵蚀地貌(上游)

第五章 自然地理环境的整体性与差异性

中心主题:自然地理环境各要素的相互联系,以及地域分异规律

-

第一节 自然地理环境的整体性

- 组成要素

气候、水文、地貌、生物、土壤等

- 整体性的表现

- 各要素相互联系、相互制约(牵一发而动全身)

案例:森林破坏 → 气候变干 → 水土流失加剧 → 土壤贫瘠 → 生物多样性减少

- 某一要素的变化会导致其他要素甚至整个环境的改变

案例:气候变暖 → 冰川融化 → 海平面上升 → 沿海陆地被淹没

- 各要素之间进行着物质迁移和能量交换

案例:生物循环(光合作用、呼吸作用、分解作用)

- 地理环境整体性还表现为统一的演化过程

案例:地貌的演化过程

- 各要素相互联系、相互制约(牵一发而动全身)

- 组成要素

-

第二节 自然地理环境的差异性

- 陆地地域分异规律

- 由赤道到两极的地域分异(纬度地带性)

- 基础因素:热量

- 分异规律:自然带大致与纬线平行,沿纬度变化方向更替

- 案例:非洲大陆的自然带分布

- 从沿海到内陆的地域分异(经度地带性)

- 基础因素:水分

- 分异规律:自然带大致与经线平行,沿经度变化方向更替

- 案例:亚欧大陆中纬度地区,从沿海的森林带到内陆的草原带、荒漠带

- 山地的垂直地域分异(垂直地带性)

- 基础因素:水热条件随海拔升高而变化

- 分异规律:自然带沿海拔变化方向更替,类似于从赤道到两极的变化

- 影响因素:纬度(纬度越低,带谱越复杂)、海拔(海拔越高,带谱越复杂)、相对高度

- 案例:喜马拉雅山的垂直自然带

- 非地带性现象

- 原因:海陆分布、地形起伏、洋流等非地带性因素影响

- 案例:南美大陆西侧的狭长热带雨林(受秘鲁寒流和安第斯山脉影响)、沙漠中的绿洲

- 由赤道到两极的地域分异(纬度地带性)

- 陆地地域分异规律

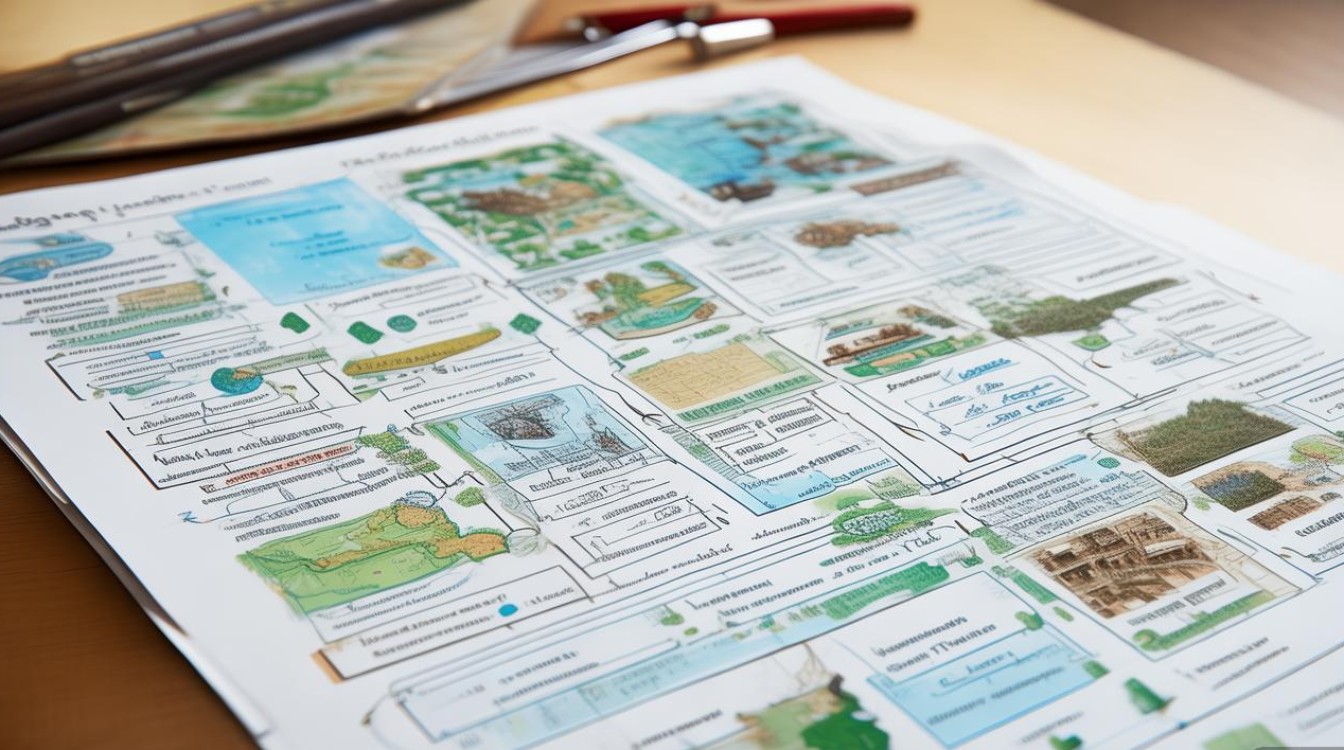

如何使用这份思维导图

- 打印或绘制:将此框架打印出来,或者用XMind、MindMaster等软件绘制出来,作为你的“地图”。

- 填充细节:以每个二级标题为中心,回忆课本上的定义、图表、案例,填充具体内容,在“地球自转”下,可以写上“线速度公式:V ≈ 1117 * cosφ km/h”。

- 建立联系:用箭头和不同颜色的笔,连接不同章节的知识点。“地球公转”的“黄赤交角”导致了“四季和五带”,而“四季”中的“夏季”又与“气候变暖”有关联。

- 结合图表:地理是“图文并茂”的学科,在思维导图的相应位置,可以贴上或画出重要的示意图,如“三圈环流图”、“洋流分布图”、“板块示意图”等。

- 定期复习:考前或每周,看着思维导图进行回忆和复述,检查自己哪些知识点还掌握得不牢固,然后重点复习。

希望这份详细的思维导图框架能帮助你系统地梳理和掌握高一地理的知识体系!祝你学习进步!