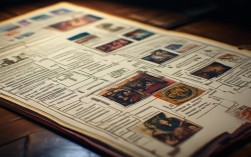

《春酒》思维导图

中心主题:一杯春酒,一份乡愁

核心主旨 (中心思想)

- 核心情感: 思乡怀旧

- 情感载体: 春酒(八宝酒)

- 情感内涵:

- 对童年美好时光的怀念: 纯真、快乐、无忧无虑。

- 对家乡风物人情的眷恋: 家乡的习俗、母亲的慈爱、乡邻的淳朴。

- 对逝去之人的深切思念: 主要是对母亲。

- 对传统文化的珍视: 春节习俗所蕴含的亲情与温暖。

内容梳理 (文章脉络)

-

引子:春酒的味道

- 开篇点题: 一提到酒,就想起“八宝酒”,直接引出核心意象。

- 奠定基调: “不是家乡酿造的酒”,点明了“乡愁”的源头。

-

第一部分:童年记忆中的“春酒” (高潮)

- 酿造过程:

- 主角: “我”(小姑娘)、母亲。

- 地点: 家里。

- 细节:

- 母亲的技艺: “得意”、“分到一杯”、“撒一小撮”,慈爱、能干。

- “我”的参与: “抱着、靠、点、撒”,充满童趣和渴望。

- 酒的滋味: “真正、最好的、舍不得喝”,味道的极致源于情感的投入。

- 饮用场景:

- 喝春酒: 邻里乡亲,家家户户,气氛热烈。

- “我”的“特权”: 得到母亲特制的“酒底”,是母爱的体现。

- “酒席”的乐趣: “喝完酒”,吃“八宝饭”,意犹未尽。

- 酿造过程:

-

第二部分:乡邻情谊中的“春酒” (补充)

- 喝会酒:

- 主角: 邻里乡亲。

- 场景: 村里人家,大家轮流做东。

- 特点: 热闹、和谐、淳朴。

- “我”的角色: “眼巴巴”、“吃一口”、“添几勺”,天真可爱,是氛围的融入者。

- 人物群像:

- 花匠阿标叔: “巴结”、“高兴”、“得意”,热情好客。

- 大家: “吃得红红脸”、“大声笑”,展现民风的淳朴和人情味。

- 喝会酒:

-

第三部分:成年后的失落与怀念 (

- 对比与失落:

- 长大后: “不能喝、不敢喝、不能喝”。

- 原因: 体质变差,更主要是“找不到那个味道”。

- 深化主题:

- 味道的消失: “不是家乡的味道”,是“母亲的慈爱”和“童年的快乐”的消失。

- 母亲的离去: “我到哪里去找家醅?”,点明了思念的核心,将乡愁具体化为对母亲的思念。

- 无法弥补的遗憾: “到底不是……道地”,留下无尽的惆怅和怀念。

- 对比与失落:

人物形象分析

-

“我”(作者童年):

- 形象: 天真、活泼、好奇、馋嘴、对生活充满热情。

- 作用: 是故事的叙述者和体验者,通过孩子的视角展现春酒的甜美和乡情的淳朴,更具感染力。

-

母亲:

- 形象:

- 慈爱: 对“我”的宠爱,满足“我”的愿望。

- 能干: 擅长酿造八宝酒,手艺精湛。

- 热情好客: 乐意分享,招待邻里。

- 作用: 是“春酒”的灵魂,是家乡温暖的象征,是作者思念的焦点。

- 形象:

-

乡邻们(如阿标叔):

- 形象: 热情、淳朴、善良、乐于助人。

- 作用: 共同构成了充满人情味的家乡社会环境,烘托了“春酒”所代表的和谐氛围。

语言特色与写作手法

-

语言风格:

- 平淡质朴,真挚自然: 如话家常,娓娓道来,情感却深沉动人。

- 口语化、生活化: “巴结”、“得意”、“眼巴巴”等词语,充满生活气息。

- 细节描写传神:

- 动作细节: “抱着、靠、点、撒”,生动刻画了孩子的馋态。

- 神态细节: “得意”、“巴结”,写活了人物性格。

- 味觉描写: “真正、最好的”,调动读者的感官。

-

写作手法:

- 借物抒情/托物言志: 以“春酒”为线索,寄托对童年、母亲和家乡的深厚情感。

- 对比:

- 童年与成年对比: 突出对逝去时光的怀念。

- 家乡的酒与外地的酒对比: 强调“味道”的根源在于情感,而非酒本身。

- 白描: 用简练的笔墨勾勒人物和场景,如对喝会酒场景的描写,寥寥数笔,气氛全出。

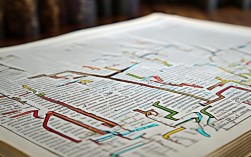

- 线索贯穿: “春酒”是贯穿全文的线索,串联起童年、乡邻和怀念三个部分。

情感脉络

- 开篇: 亲切、向往(由酒引出春酒)

- 中段(童年): 快乐、满足、温暖、自豪(参与酿造、品尝美味、感受母爱)

- 中段(乡邻): 热闹、和谐、淳朴、人情味(喝会酒的场面)

- 失落、惆怅、深切怀念、遗憾(长大后找不到味道,母亲已逝)

关键意象

- 春酒/八宝酒: 核心意象,是乡愁的载体,是童年、母爱和家乡风情的象征。

- 母亲: 情感的核心意象,是温暖、慈爱和家的化身。

- 新年/春节: 时间背景,是春酒出现的特定场景,象征着团圆、喜庆和新的开始。

- “家醅”: 特指母亲酿造的酒,是独一无二、无可替代的“家的味道”。