高一上学期的化学是整个高中化学的基础,主要围绕“从微观结构到宏观物质”和“从实验探究到定量计算”这两条主线展开。

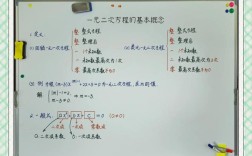

上海高一化学(上学期)思维导图总览

这张图可以帮你建立整体的知识结构,你可以根据这个框架来填充和细化具体内容。

graph TD

A[上海高一化学 上学期] --> B(第一章: 物质的量);

A --> C(第二章: 开启化学之门);

A --> D(第三章: 金属及其化合物);

A --> E(第四章: 非金属及其化合物);

subgraph 核心概念与方法

B --> B1(物质的量 n);

B --> B2(摩尔质量 M);

B --> B3(气体摩尔Vm);

B --> B4(物质的量浓度 c);

B --> B5(阿伏加德罗常数 NA);

B1 --> B11(定义: n = N/NA);

B2 --> B21(定义: M = m/n);

B3 --> B31(定义: Vm = V/n / 标况下22.4L/mol);

B4 --> B41(定义: c = n/V / 单位: mol/L);

B5 --> B51(定义: NA ≈ 6.02×10²³ mol⁻¹);

end

subgraph 化学实验基础

C --> C1(化学实验基本操作);

C --> C2(物质的检验);

C --> C3(实验方案设计);

C1 --> C11(仪器识别与使用);

C1 --> C12(加热、过滤、蒸发、萃取等);

C2 --> C21(常见离子检验: H⁺, OH⁻, CO₃²⁻, SO₄²⁻, Cl⁻等);

end

subgraph 金属及其化合物

D --> D1(钠及其化合物);

D --> D2(铝及其化合物);

D --> D3(铁及其化合物);

D1 --> D11(钠: 2Na + 2H₂O = 2NaOH + H₂↑);

D1 --> D12(氧化钠 vs 过氧化钠);

D1 --> D13(碳酸钠 vs 碳酸氢钠);

D2 --> D21(铝: 2Al + 2NaOH + 2H₂O = 2NaAlO₂ + 3H₂↑);

D2 --> D22(氧化铝的两性);

D2 --> D23(氢氧化铝的两性);

D3 --> D31(铁的变价: Fe²⁺/Fe³⁺);

D3 --> D32(Fe²⁺的检验与Fe³⁺的检验);

D3 --> D33(铁的氢氧化物);

end

subgraph 非金属及其化合物

E --> E1(氯及其化合物);

E --> E2(硫及其化合物);

E --> E3(氮及其化合物);

E1 --> E11(氯气: Cl₂ + H₂O = HCl + HClO);

E1 --> E12(次氯酸的强氧化性);

E1 --> E13(氯离子的检验);

E2 --> E21(二氧化硫的漂白性与还原性);

E2 --> E22(浓硫酸的特性: 吸水性、脱水性、强氧化性);

E2 --> E23(硫酸根离子的检验);

E3 --> E31(氨气: 碱性、极易溶于水);

E3 --> E32(铵根离子的检验);

E3 --> E33(硝酸的不稳定性与强氧化性);

end

B --> D;

B --> E;

C --> D;

C --> E;

各章节详细知识点梳理

第一章: 物质的量 (核心中的核心)

这一章是高中化学的“计算语言”,是所有定量计算的基础。

-

物质的量

- 定义: 表示含有一定数目粒子的集合体,符号

n。 - 单位: 摩尔。

- 摩尔: 把一定量(0.012kg, 即12g)的¹²C中所含有的原子数目定义为1摩尔,这个数目就是阿伏加德罗常数。

- 定义: 表示含有一定数目粒子的集合体,符号

-

阿伏加德罗常数

- 定义: 1mol任何粒子的粒子数,符号

N_A。 - 数值: 约

02 × 10²³ mol⁻¹。 - 公式:

n = N / N_A(物质的量 = 粒子数 / 阿伏加德罗常数)。

- 定义: 1mol任何粒子的粒子数,符号

-

摩尔质量

- 定义: 单位物质的量的物质所具有的质量,符号

M。 - 单位:

g/mol或kg/mol。 - 数值: 当以

g/mol为单位时,数值上等于该粒子的相对原子质量或相对分子质量。 - 公式:

M = m / n(摩尔质量 = 质量 / 物质的量)。

- 定义: 单位物质的量的物质所具有的质量,符号

-

气体摩尔体积

- 定义: 单位物质的量的气体所占的体积,符号

V_m。 - 单位:

L/mol或m³/mol。 - 标准状况: 指温度为

0℃和压强为101kPa的状况。 - 标况下: 任何气体摩尔体积约为

4 L/mol。 - 公式:

V_m = V / n(气体摩尔体积 = 气体体积 / 物质的量)。 - 阿伏加德罗定律: 同温同压下,相同体积的任何气体都含有相同数目的分子。

- 定义: 单位物质的量的气体所占的体积,符号

-

物质的量浓度

- 定义: 单位体积溶液里所含溶质B的物质的量,符号

c。 - 单位:

mol/L或mol/m³。 - 公式:

c = n / V(物质的量浓度 = 溶质的物质的量 / 溶液的体积)。 - 一定物质的量浓度溶液的配制:

- 仪器: 容量瓶(精确)、托盘天平、烧杯、玻璃棒、胶头滴管。

- 步骤: 计算 → 称量 → 溶解/稀释 → 转移 → 洗涤 → 定容 → 摇匀。

- 误差分析: 分析操作对

n和V的影响,判断c是偏大还是偏小。

- 定义: 单位体积溶液里所含溶质B的物质的量,符号

-

化学方程式中物理量的换算关系

- 核心桥梁: 化学方程式中的系数之比 = 各物质的 物质的量之比。

- 换算关系:

m↔n(用M) ↔N(用N_A) ↔V(g)(用V_m, 标况) ↔c(用V溶液)。 - 计算类型: 已知一种物质的量,求另一种物质的量。

第二章: 开启化学之门 (实验基础)

这一章是化学的“手和眼”,强调实验操作和探究。

-

化学实验基本操作

- 仪器的识别与使用: 试管、烧杯、量筒、容量瓶、滴定管、托盘天平、酒精灯、漏斗、洗气瓶等。

- 基本操作:

- 加热: 酒精灯的使用(外焰温度最高)、加热固体(管口略向下)、加热液体(管口向上倾斜45°)。

- 过滤: “一贴、二低、三靠”。

- 蒸发: 蒸发皿、玻璃棒搅拌、余热蒸干。

- 萃取与分液: 选择萃取剂(不互溶、溶质在其中溶解度更大)、上层液体从上口倒出,下层液体从下口放出。

- 溶液的配制: 见“物质的量浓度”部分。

-

物质的检验

- 鉴别: 利用不同物质的不同性质,把它们区分开来。

- 鉴定: 确定物质的组成成分。

- 常见离子的检验:

- H⁺: 石蕊试液变红。

- OH⁻: 石蕊试液变蓝,酚酞试液变红。

- Cl⁻: 加稀硝酸酸化,再加硝酸银溶液,产生白色沉淀。

- SO₄²⁻: 加稀盐酸酸化,再加氯化钡溶液,产生白色沉淀。(注意:排除Ag⁺和CO₃²⁻的干扰)

- CO₃²⁻: 加稀盐酸,产生使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体。

- Fe³⁺: 溶液呈黄色;加KSCN溶液,溶液变血红色。

- NH₄⁺: 加浓NaOH溶液并加热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的刺激性气味气体。

第三章: 金属及其化合物

-

钠及其重要化合物

- 钠: 银白色金属,质软,可用小刀切割。

- 与水反应:

2Na + 2H₂O = 2NaOH + H₂↑(现象:浮、熔、游、响、红)。 - 与氧气反应:

4Na + O₂ = 2Na₂O(常温);2Na + O₂ = Na₂O₂(加热,淡黄色固体)。

- 与水反应:

- 氧化钠与过氧化钠:

- Na₂O: 白色固体,碱性氧化物。

Na₂O + H₂O = 2NaOH。 - Na₂O₂: 淡黄色固体,供氧剂。

2Na₂O₂ + 2H₂O = 4NaOH + O₂↑;2Na₂O₂ + 2CO₂ = 2Na₂CO₃ + O₂↑(强氧化性)。

- Na₂O: 白色固体,碱性氧化物。

- 碳酸钠与碳酸氢钠:

- Na₂CO₃ (苏打、纯碱): 白色粉末,溶于水。

- NaHCO₃ (小苏打): 细小白色晶体,溶解度比Na₂CO₃小。

- 鉴别: 加热 (产生使澄清石灰水变浑浊气体的是NaHCO₃) 或加CaCl₂/稀盐酸 (都产生气体,但Na₂CO₃反应更剧烈)。

- 相互转化:

Na₂CO₃NaHCO₃(加热或加酸)。

- 钠: 银白色金属,质软,可用小刀切割。

-

铝及其重要化合物

- 铝: 银白色金属,有很强的还原性。

- 与非氧化性酸反应:

2Al + 6H⁺ = 2Al³⁺ + 3H₂↑。 - 与强碱溶液反应:

2Al + 2OH⁻ + 2H₂O = 2AlO₂⁻ + 3H₂↑(表现两性)。

- 与非氧化性酸反应:

- 氧化铝 (Al₂O₃): 白色固体,两性氧化物。

Al₂O₃ + 6H⁺ = 2Al³⁺ + 3H₂O;Al₂O₃ + 2OH⁻ = 2AlO₂⁻ + H₂O。 - 氢氧化铝 (Al(OH)₃): 白色胶状沉淀,两性氢氧化物。

Al(OH)₃ + 3H⁺ = Al³⁺ + 3H₂O;Al(OH)₃ + OH⁻ = AlO₂⁻ + 2H₂O。- 制备: 可溶性铝盐与弱碱氨水反应 (

Al³⁺ + 3NH₃·H₂O = Al(OH)₃↓ + 3NH₄⁺),但不能用强碱NaOH/OH⁻来制备,因为会过量溶解。

- 铝: 银白色金属,有很强的还原性。

-

铁及其重要化合物

- 铁: 黑色金属,变价元素 (

Fe,Fe²⁺,Fe³⁺)。- 与Cl₂反应:

2Fe + 3Cl₂ = 2FeCl₃(生成+3价)。 - 与非氧化性酸反应:

Fe + 2H⁺ = Fe²⁺ + H₂↑(生成+2价)。

- 与Cl₂反应:

- 氧化物:

- FeO: 黑色,碱性氧化物,不稳定。

- Fe₂O₃: 红棕色,碱性氧化物,俗称铁红。

- Fe₃O₄: 黑色,磁性氧化铁,可看作

FeO·Fe₂O₃。

- 氢氧化物:

- Fe(OH)₂: 白色絮状沉淀,极易被氧化变色(白→绿→红褐)。

Fe²⁺ + 2OH⁻ = Fe(OH)₂↓。 - Fe(OH)₃: 红褐色沉淀。

Fe³⁺ + 3OH⁻ = Fe(OH)₃↓。

- Fe(OH)₂: 白色絮状沉淀,极易被氧化变色(白→绿→红褐)。

- Fe²⁺与Fe³⁺的检验与转化:

- Fe³⁺检验: 溶液呈黄色;加KSCN溶液,变血红色。

- Fe²⁺检验: 溶液呈浅绿色;加KSCN溶液,不变色,再加氯水,变血红色。

- 相互转化:

Fe²⁺→Fe³⁺: 加氧化剂 (如Cl₂, Br₂, HNO₃, H₂O₂)。Fe³⁺→Fe²⁺: 加还原剂 (如Fe, Cu, I⁻, SO₂)。

- 铁: 黑色金属,变价元素 (

第四章: 非金属及其化合物

-

氯及其重要化合物

- 氯气 (Cl₂): 黄绿色、有刺激性气味的有毒气体。

- 与水反应 (可逆):

Cl₂ + H₂O ⇌ HCl + HClO,次氯酸 具有强氧化性,能杀菌、漂白、见光分解 (2HClO = 2HCl + O₂↑)。 - 与碱反应:

Cl₂ + 2NaOH = NaCl + NaClO + H₂O(制漂白液);2Cl₂ + 2Ca(OH)₂ = CaCl₂ + Ca(ClO)₂ + 2H₂O(制漂白粉)。

- 与水反应 (可逆):

- 氯离子 (Cl⁻)的检验: 见“实验基础”部分。

- 氯气 (Cl₂): 黄绿色、有刺激性气味的有毒气体。

-

硫及其重要化合物

- 二氧化硫 (SO₂): 无色、有刺激性气味的有毒气体。

- 酸性氧化物:

SO₂ + H₂O ⇌ H₂SO₃(亚硫酸)。 - 漂白性: 品红溶液褪色 (可逆)。

- 还原性:

2SO₂ + O₂ 2SO₃(V₂O₅催化)。 - 氧化性:

SO₂ + 2H₂S = 3S↓ + 2H₂O。

- 酸性氧化物:

- 硫酸 (H₂SO₄):

- 稀硫酸: 具有酸的通性。

- 浓硫酸的特性:

- 吸水性: 可作干燥剂 (干燥中性、酸性气体,如O₂, H₂, CO₂, Cl₂)。

- 脱水性: 使有机物炭化 (如蔗糖变黑)。

- 强氧化性: 与不活泼金属 (Cu) 共热 (

Cu + 2H₂SO₄(浓) = CuSO₄ + SO₂↑ + 2H₂O);与非金属共热 (C + 2H₂SO₄(浓) = CO₂↑ + 2SO₂↑ + 2H₂O)。

- 二氧化硫 (SO₂): 无色、有刺激性气味的有毒气体。

-

氮及其重要化合物

- 氨气 (NH₃): 无色、有刺激性气味的气体,极易溶于水。

- 碱性:

NH₃ + H₂O ⇌ NH₃·H₂O ⇌ NH₄⁺ + OH⁻(使湿润红色石蕊试纸变蓝)。 - 与酸反应:

NH₃ + HCl = NH₄Cl(产生白烟)。

- 碱性:

- 铵盐 (NH₄⁺):

- 受热分解:

NH₄Cl = NH₃↑ + HCl↑(遇冷又结合)。 - 碱反应:

NH₄⁺ + OH⁻ = NH₃↑ + H₂O(实验室制氨气,检验NH₄⁺)。

- 受热分解:

- 硝酸 (HNO₃):

- 强酸性: 具有酸的通性。

- 不稳定性:

4HNO₃(浓) 4NO₂↑ + O₂↑ + 2H₂O(见光/受热分解,溶液变黄)。 - 强氧化性: 与大多数金属反应,但不生成H₂;与非金属反应。

Cu + 4HNO₃(浓) = Cu(NO₃)₂ + 2NO₂↑ + 2H₂O;3Cu + 8HNO₃(稀) = 3Cu(NO₃)₂ + 2NO↑ + 4H₂O。

- 氨气 (NH₃): 无色、有刺激性气味的气体,极易溶于水。

如何使用这份导图

- 打印出来: 将总览图打印出来,贴在书桌前。

- 填充细节: 以每个章节为起点,将“各章节详细知识点梳理”中的内容,用自己的理解和语言,填充到思维导图的相应分支上,这个过程就是最好的复习。

- 联系对比: 特别注意不同物质之间的联系和对比,

Na₂CO₃vsNaHCO₃Al(OH)₃的两性Fe²⁺vsFe³⁺的检验与转化- 浓

H₂SO₄的三大特性

- 例题演练: 思维导图是骨架,解题是血肉,通过做练习题,来检验你对每个知识点的掌握程度,并将错题和解题思路标记在导图的相应位置。

希望这份详细的思维导图能帮助你更好地梳理和掌握高一上学期的化学知识!祝你学习进步!