这不仅仅是“画一张图”,而是一种将学科知识体系化、结构化、可视化的深度学习方法,它能帮助你从“记住零散的知识点”升级到“理解并运用整个知识网络”。

什么是学科思维导图?

学科思维导图,是以某个学科(如数学、历史、物理等)的核心概念为中心,运用图形、线条、关键词、颜色和图像等元素,将该学科的知识点、概念、原理、公式、定理及其相互关系,以层级和网状结构呈现出来的工具。

它的核心价值在于:

- 结构化知识:将书本上线性排列的知识,转化为你的“大脑知识库”。

- 关联记忆:通过视觉化的连接,让你轻松理解知识点之间的逻辑关系(因果、并列、递进等)。

- 高效复习:一张图即可回顾整个章节或模块,大大提高复习效率。

- 激发思考:在绘制和回顾的过程中,更容易发现知识的盲点和可以深入探究的问题。

为什么学科思维导图如此有效?(核心优势)

- 符合大脑思维习惯:我们的大脑不是按线性方式思考的,而是通过联想、跳跃和关联来处理信息的,思维导图恰好模拟了这种网状的、发散性的思维模式。

- 化繁为简,抓住主干:它能帮助你在一开始就抓住学科的核心脉络(主干),而不是迷失在细枝末节(分支)中,这让你能“站得高,看得远”。

- 强化逻辑与关联:通过不同颜色的线条和分支,你可以清晰地看到哪些是基础概念,哪些是上层应用,哪些是并列关系,哪些是推导过程,这比单纯阅读文字更能建立深刻的逻辑理解。

- 提升专注力与创造力:在绘制思维导图时,你需要高度集中精力,对信息进行筛选、提炼和重组,这个过程本身就是一种主动学习和创造。

如何绘制一张高质量的学科思维导图?(分步指南)

以高中数学《函数》为例,我们一步步来构建。

第一步:明确主题,确定中心

- 做什么:拿出一张白纸(横着放,空间更大),在正中央画出你的核心主题图像或写下核心关键词。

- 为什么:这是整个知识体系的“根”,所有内容都将围绕它展开。

- 示例:在纸中央画一个“f(x)”的符号,旁边画一个坐标系图像,旁边写上大字“函数”。

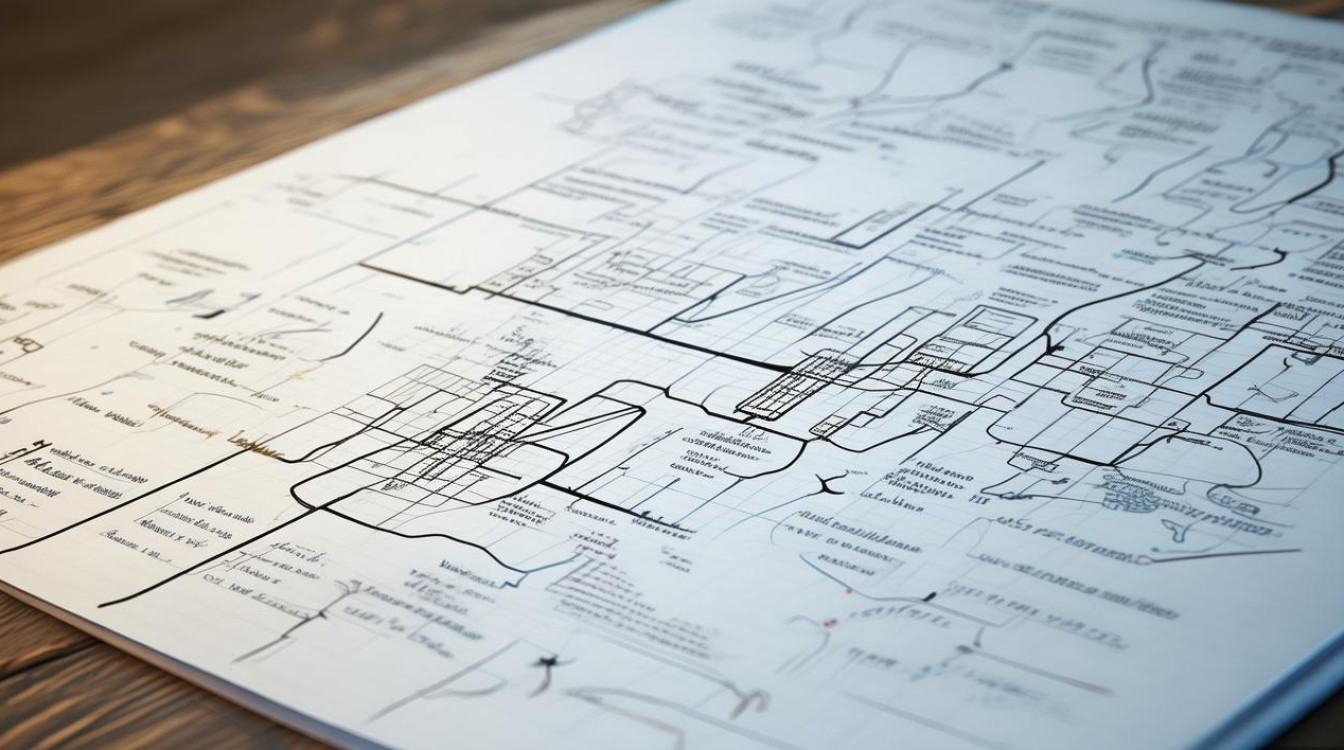

第二步:梳理主干,搭建框架

- 做什么:思考这个学科/章节最核心的几个方面是什么?从中心画出粗壮的、不同颜色的主干分支,这些是你的第一级分支。

- 为什么:这是知识体系的“骨架”,决定了整个导图的逻辑结构。

- 示例(函数的主干):

- 定义与三要素 (什么是函数?)

- 表示方法 (如何表示函数?)

- 图像与性质 (函数长什么样?有什么特点?)

- 重要函数模型 (有哪些典型的函数?)

- 应用 (函数有什么用?)

第三步:填充分支,细化内容

- 做什么:针对每一个主干分支,继续向外延伸出第二级、第三级……分支,填充具体的关键词、公式、定理、例子等。

- 为什么:这是知识体系的“血肉”,让导图变得丰满和实用。

- 示例(填充“定义与三要素”分支):

- 二级分支:

定义、三要素。 - 三级分支(在“三要素”下):

定义域、值域、对应关系。 - 四级分支(在“定义域”下):

求法(如分母不为零、根号内非负等)、区间表示法、集合表示法。

- 二级分支:

第四步:使用视觉元素,增强记忆

- 做什么:运用颜色、图标、符号、粗细等让导图更生动。

- 为什么:视觉化的信息比纯文字更容易被大脑记住和提取。

- 示例:

- 颜色:用“红色”分支表示所有“定义”相关内容,用“蓝色”表示所有“图像”相关内容。

- 图标:在“定义域”旁画一个“靶心”图标,表示目标范围;在“值域”旁画一个“箭头射中的靶心”,表示结果范围;在“单调性”旁画一个“上坡”或“下坡”的箭头。

- 符号:用

=>表示推导关系,用<=>表示等价关系。

第五步:建立连接,发现关联

- 做什么:这是最关键的一步!用虚线或不同颜色的箭头,连接不同分支上有关联的内容。

- 为什么:知识是相互关联的,建立连接才能真正形成网络,实现融会贯通。

- 示例:

- 从“二次函数”的主干分支,用一条虚线连接到“图像与性质”下的“对称轴”、“顶点”。

- 从“奇偶性”连接到“对称性”,再连接到“图像”的对称特点。

- 从“定义域的求法”连接到“具体函数模型”(如分式函数、根式函数)。

不同学科思维导图的侧重点

-

理科(数学、物理、化学):

- 核心:逻辑链和公式定理。

- 结构:以“核心概念/定律”为中心,分支通常是“定义”、“公式”、“推导过程”、“适用条件”、“典型例题”、“图像/模型”。

- 示例(物理《牛顿第二定律》):中心是

F=ma,主干分支:、公式理解、适用范围、与其它定律关系、解题应用。

-

文科(历史、政治、地理):

- 核心:时空脉络和逻辑关系。

- 结构:以“核心事件/主题”为中心,分支通常是“背景/原因”、“经过/内容”、“影响/意义”、“相关人物/事件”。

- 示例(历史《辛亥革命》):中心是

辛亥革命,主干分支:历史背景(民族危机、清末新政)、革命过程(兴中会、同盟会、武昌起义)、历史意义(推翻帝制、思想解放)、局限性。

-

语言(语文、英语):

- 核心:知识模块和应用场景。

- 结构:以“语法/文学体裁”为中心,分支通常是“定义”、“分类”、“规则/特点”、“例句/范文”、“常见错误”。

- 示例(英语《时态-一般现在时》):中心是

Simple Present Tense,主干分支:Usage(习惯、事实、真理)、Structure(主谓一致)、Signal Words(always, often, every day)、Exercises。

推荐的工具

- 手绘(强烈推荐初学者):

- 优点:自由度高,能更好地调动身体记忆,加深理解,纸张的触感和笔尖的滑动能促进思考。

- 工具:A3或A4白纸、彩色水笔/马克笔。

- 软件/APP:

- 优点:修改方便,易于分享,模板丰富,可插入链接、图片、附件等。

- 推荐工具:

- XMind:功能强大,模板多,适合专业和复杂的导图。

- MindMaster:界面友好,适合学生,有丰富的学科模板。

- FreeMind:开源免费,轻量级,适合快速记录。

- 幕布:大纲式思维导图,从线性大纲一键转为思维导图,逻辑清晰。

思维导图的常见误区与建议

- 误区1:变成“大抄写”。

- 建议:不要把整段文字抄上去,提炼和短句,用自己的话总结。

- 误区2:过度追求美观,忽略内容。

- 建议:美观是服务于内容的,目的是帮助记忆和理解,不要花太多时间在画图上,核心是思考知识结构。

- 误区3:只画不回顾。

- 建议:思维导图是学习工具,不是作业,定期回顾(如每周、每月),每次回顾都会有新的发现和收获。

- 误区4:只有一张“万能图”。

- 建议:思维导图可以有很多种,可以有预习图、课堂笔记图、复习总结图、专题深入图,针对不同目的,导图的详略程度和侧重点应有所不同。

学科思维导图是一种将“被动学习”转变为“主动建构”的强大武器,它强迫你跳出课本的线性叙述,像一个真正的学科专家一样去审视、重组和内化知识,从今天起,选择一个你正在学习的学科,尝试画一张属于你自己的思维导图吧!