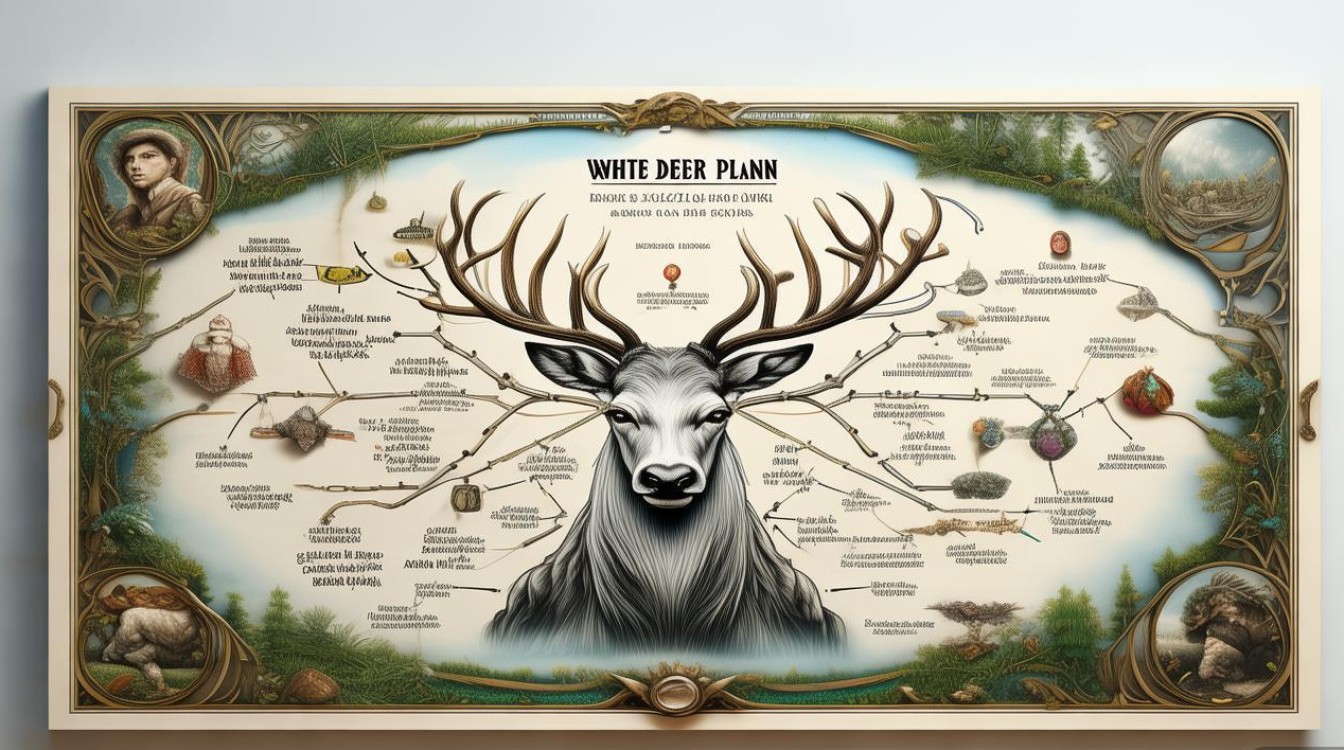

《白鹿原》思维导图

中心主题:一部渭河平原的雄奇史诗,一部宗法制度的挽歌

核心主题

- 宗法家族与土地的兴衰

- 白鹿两大家族的百年争斗与融合。

- 土地是生存之本,也是权力和身份的象征。

- 家族祠堂、族规家法对个人的束缚与塑造。

- 文化冲突与时代变迁

- 传统儒家文化(仁义、礼教)的坚守与崩塌。

- 现代革命思潮(辛亥革命、国共内战)的冲击与撕裂。

- 人性本能(情欲、求生)与道德礼教的激烈碰撞。

- 民族秘史与个体命运

- 以关中地区为缩影,折射出从清末到新中国成立近半个世纪的动荡历史。

- 在宏大的历史背景下,个人(尤其是女性)的挣扎、悲剧与坚韧。

- “白鹿”意象的象征意义

- 祥瑞与希望:白鹿原的神话传说,代表着一种理想的、纯净的精神家园。

- 宿命与轮回:象征着这片土地上的人与事,在历史的循环中难以逃脱的命运。

主要人物关系

- 白姓家族

- 白嘉轩:族长,儒家伦理的化身,正直、固执、威严,一生挺直腰杆,是白鹿原的“定海神针”。

- 白孝文:白嘉轩长子,初期是“模范族长”,后期堕落,成为权力欲望的奴隶,是传统礼教“培养”出的最彻底的叛逆。

- 白灵:白嘉轩之女,新思想的代表,勇敢、叛逆,追求自由与爱情,最终死于政治运动。

- 白孝武:白嘉轩次子,继承了父亲的固执和传统,成为新一代族长,但缺乏父亲的格局。

- 鹿姓家族

- 鹿子霖:白嘉轩的对手,精明、世故、贪婪,善于投机钻营,代表了人性中的欲望与不择手段。

- 鹿兆鹏:鹿子霖长子,坚定的共产党员,理想主义者,与白灵是革命伴侣,一生为信仰奋斗。

- 鹿兆海:鹿子霖次子,国民党军官,充满激情与民族大义,与哥哥是政治对手,最终战死。

- 其他关键人物

- 朱先生:关中大儒,智慧的化身,超脱于世俗纷争,洞察历史规律,是白嘉轩的精神导师。

- 田小娥:悲剧的核心人物,敢爱敢恨,以身体反抗男权社会和封建礼教,最终被“吃人”的制度所吞噬。

- 黑娃:鹿兆鹏的长工,从叛逆的农民到革命者,再到回归传统的“乡约”,一生都在寻找身份认同,最终被冤杀。

核心情节脉络

- 第一部分:风搅雪(清末 - 民国初年)

- 开篇:白嘉轩换地得宝,引出白鹿原的传说。

- 主线:白、鹿两家的明争暗斗;田小娥与黑娃、鹿子霖、白孝文的情感纠葛。

- 高潮:白孝文的堕落与公开羞辱;朱先生修县志,洞察人心。

- 第二部分:国共之争(大革命 - 抗日战争)

- 主线:鹿兆鹏与鹿兆海分别加入国共两党,兄弟分道扬镳;白灵投身革命。

- 冲突:政治运动对乡村的渗透(农协运动、清党);饥荒与瘟疫。

- 悲剧:田小娥被公公鹿三所杀;白鹿原上的“风搅雪”愈演愈烈。

- 第三部分:尘埃落定(解放战争 - 新中国成立)

- 主线:国共内战,政权更迭。

- 结局:鹿子霖疯癫而死;白孝文成为新政权县长,权倾一方;白嘉轩晚年失明,孤独终老;朱先生去世,白鹿原的神话彻底终结。

重要象征与意象

- 白鹿原:不仅是地理名称,更是中华民族精神家园的象征,承载着历史、文化和集体记忆。

- 祠堂:宗法制度的具象化,是权力、规矩和审判的中心。

- 土地:农民的命根子,家族兴衰的基础,也是人物最终的归宿(“埋进土地”)。

- “仁义白鹿村”的牌匾:儒家理想的象征,在现实中不断被挑战和玷污。

- “鏊子”:象征着白鹿原上的人们在历史和命运的“鏊子”上被反复煎熬、翻烤。

关键矛盾冲突

- 个人 vs. 家族/社会:白灵、田小娥、黑娃等人的个人欲望与家族、礼教、社会规范的冲突。

- 情欲 vs. 礼教:以田小娥为代表的人性本能与以白嘉轩为代表的儒家伦理之间的根本对立。

- 革命 vs. 传统:鹿兆鹏、白灵代表的现代革命思想与朱先生、白嘉轩坚守的传统儒家文化的碰撞。

- 命运 vs. 选择:人物在历史洪流中的挣扎,以及他们的选择如何最终导向悲剧性的结局。

文学艺术特色

- 史诗品格:时间跨度大,人物众多,结构宏大,被誉为“一个民族的秘史”。

- 语言风格:关中方言的运用,质朴、厚重、充满泥土气息,极具地域特色和表现力。

- 心理描写:深刻揭示了人物在特定环境下的复杂内心世界,尤其是白嘉轩的固执、鹿子霖的算计、田小娥的绝望。

- 现实主义与魔幻现实主义的结合:既有对历史现实的精准描摹,又有“白鹿”传说等带有魔幻色彩的元素。