这是一个非常好的问题,也是许多医学生面临的关键抉择,选择哪所大学攻读临床研究生,没有绝对的“最好”,只有“最适合”,选择需要结合个人职业规划、专业兴趣、城市偏好、自身实力等多个维度来综合考量。

下面我将从几个核心维度,为您详细分析如何选择,并列举不同梯队的顶尖院校供您参考。

核心选择维度(如何判断“适合”)

在看具体学校名单前,请先问自己这几个问题:

职业规划:去哪里工作?

- 目标顶尖三甲医院(如北京协和、上海瑞金等):

- 首选“北协和、南湘雅、东齐鲁、西华西”等老牌顶级名校。 这些学校的品牌效应和校友网络是全国性的,对于进入顶级医院的帮助极大。

- 博士学历几乎是必需品。 硕士毕业后想直接进入顶尖医院竞争非常激烈。

- 目标一线城市(北上广深)的优秀三甲医院:

- 选择该城市的顶尖医学院校。 想留在上海,复旦上医是首选;想留在广州,中山大学中山医学院是首选。

- 这些学校与本地医院联系紧密,实习、规培、留院都有天然优势。

- 目标家乡或新一线城市的龙头医院:

- 选择本省或本区域内的知名医学院校。 想留在四川,四川大学华西医学院是首选;想留在武汉,华中科技大学同济医学院是首选。

- “地头蛇”优势非常明显,校友遍布当地医疗系统,就业相对稳定且有保障。

专业方向:学什么专业?

- 医学是高度专业化的领域。 每个学校都有自己的“王牌专业”和传统优势学科。

- 选择在你目标专业领域最强的学校。 一个综合排名10的学校,其某个专业可能排在全国前3,反之亦然。

- 心血管病学: 北京阜外医院(隶属中国医学科学院)、上海中山医院(隶属复旦)。

- 血液病学: 北京协和医院、上海瑞金医院。

- 肿瘤学: 北京肿瘤医院(隶属北大)、中国医学科学院肿瘤医院。

- 神经病学: 北京天坛医院(隶属首都医科大学)、复旦大学华山医院。

- 眼科: 中山大学中山眼科中心。

自身实力:我能考上什么?

- 考研/保研竞争极其激烈。 要客观评估自己的本科院校背景、成绩排名、英语水平、科研经历等。

- “冲、稳、保”策略:

- 冲刺: 清华、北大、协和、复旦上医等顶尖名校的王牌专业。

- 稳妥: 本校、同级别其他985/211医学院校的优势专业。

- 保底: 专业特色鲜明、地理位置稍逊但实力不俗的省属重点医学院校。

导师因素:跟谁学?

- 在研究生阶段,导师的重要性甚至超过学校,一个好的导师能为你提供:

- 前沿的科研方向和充足的经费支持。

- 宝贵的临床实践机会。

- 人脉资源和未来的职业推荐。

- 选择导师时,要考察其学术水平(论文、课题)、临床能力、人品口碑(对学生是否负责)、课题组氛围等,建议提前通过师兄师姐、学术会议等多种渠道了解。

地理位置与生活成本:

- 一线城市(北上广): 医疗资源最丰富,实习和就业机会多,但生活成本高,学业压力大。

- 新一线/强二线城市(成都、武汉、西安、杭州等): 生活幸福感较高,学校实力强劲,是性价比很高的选择。

- 省会城市: 生活节奏慢,压力相对小,如果目标是本地医院,是非常好的选择。

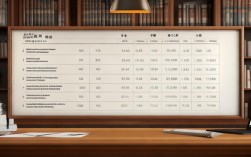

中国临床研究生院校梯队参考(基于综合声誉和学科实力)

以下梯队划分并非绝对,但能为您提供一个宏观的参考框架。

第一梯队:顶尖殿堂级 (目标顶级医院,立志科研)

- 清华大学医学部(北京协和医学院):中国医学科学院与清华大学共建,拥有协和、阜外、肿瘤、整形外科等全国顶尖的临床研究所/医院,科研资源无与伦比,是无数医学人的梦想之地。

- 北京大学医学部:拥有北大医院、人民医院、北医三院、口腔医院等一众顶级医院,综合实力极强,各学科发展均衡。

- 复旦大学上海医学院:拥有中山医院、华山医院、肿瘤医院、妇产科医院等“王牌”医院,尤其在心血管、神经、肿瘤、妇产等领域实力超群。

- 上海交通大学医学院:拥有瑞金医院、仁济医院、新华医院、上海九院等,以强大的临床实力和雄厚的科研经费著称。

特点: 入学门槛最高,资源最丰富,竞争最激烈,毕业生的职业天花板也最高。

第二梯队:中坚力量 (全国闻名,各有所长)

- 四川大学华西医学中心:素有“南华西”之称,其附属华西医院是中国西部疑难重症诊疗的国家级中心,综合实力常年位居全国前列。

- 华中科技大学同济医学院:素有“北协和、南湘雅、中同济”之说,附属同济医院、协和医院(武汉)在国内享有盛誉。

- 中山大学中山医学院:尤其以中山眼科中心闻名世界,肿瘤学、心血管病学等也处于全国顶尖水平。

- 中南大学湘雅医学院:历史悠久,培养了张孝骞等一大批医学泰斗,附属湘雅医院系统在国内声誉卓著。

- 浙江大学医学院:发展迅猛,拥有附属一院、二院等强大的附属医院,科研和临床实力都非常出色。

- 首都医科大学:虽然不是985,但地处北京,拥有宣武医院(神内)、天坛医院(神外)、安贞医院(心内)、同仁医院(眼科)等一批全国顶尖的专科医院,临床资源得天独厚。

特点: 都是985/211工程重点建设大学,拥有多个国家级重点学科和一流附属医院,是进入全国各大三甲医院的有力跳板。

第三梯队:区域龙头与行业特色强校 (性价比高,就业有保障)

- 行业特色强校:

- 中国医科大学:东北地区医学最高学府,附属第一医院、盛京医院实力强劲。

- 哈尔滨医科大学:东北地区实力雄厚,尤其在地方病、肿瘤研究方面有特色。

- 山东大学齐鲁医学院:历史悠久,齐鲁医院在山东省内地位无可撼动。

- 西安交通大学医学部:继承了原西安医科大学,实力不俗,附属第一、第二医院是西北地区的佼佼者。

- 南京医科大学:江苏省医学最高学府,其附属医院在江苏省内就业极具优势。

- 重庆医科大学:西南地区重要医学基地,附属第一医院、儿童医院等非常出名。

- 南方医科大学:原第一军医大学,科研实力突出,尤其在南方地区认可度很高。

- 省属重点医学院校:

如天津医科大学、吉林大学白求恩医学部、郑州大学医学院、安徽医科大学、福建医科大学等,这些学校在本省乃至周边地区的医疗系统中占据主导地位,是进入当地龙头医院的最佳选择。

特点: 学科实力可能不及前两梯队,但在特定区域或行业内认可度极高,考研竞争相对缓和,是追求稳定和高质量就业的务实之选。

总结与建议

- 先定方向,再选学校: 想清楚未来要去哪里、做什么,再倒推回需要什么样的学历背景和平台。

- 专业优先于学校综合排名: 对于临床医生来说,专业领域的深耕比学校的综合光环更重要。

- 导师是关键: 在确定目标学校后,花大力气去了解和联系心仪的导师,这直接关系到你3-5年的研究生生涯质量。

- 信息搜集是王道: 充分利用研招网、学校官网、导师主页、知乎、丁香园、师兄师姐等一切渠道,获取最真实的信息。

- 量力而行: 理想很丰满,但现实要看清,选择一个踮起脚尖能够到的目标,往往比好高骛远更实际。

希望这份详细的指南能帮助您做出最适合自己的选择!祝您考研顺利,学有所成!