山西大学文科的录取分数线每年都在变化,主要看您想上什么专业以及您的分数在全省能排到多少名,您可以参考近三年的数据,重点关注“最低录取分”和“最低录取位次”,其中位次比分数更重要。

影响录取分数的关键因素

山西大学的文科录取分数主要由以下几点决定:

- 专业不同,分数天差地别:热门专业(如法学、汉语言文学、经济学、新闻学等)的录取分数会远高于学校的最低录取线,而一些相对冷门或新开设的专业,分数可能会接近甚至略低于最低线。

- 招生批次和科类:您需要明确是看普通本科批(一本)的分数线,山西省已经合并了一二本,所以主要关注“本科批”即可。

- 年份差异:每年的高考难度、考生人数、报考热度都会导致分数线波动,只看一年的数据是不够的,至少要看近三年。

- 选考科目要求:虽然您问的是“文科”,但新高考改革下,很多大学专业对选考科目有要求,山西大学作为一所省属重点大学,大部分传统文科专业依然要求“历史”或“政治”等科目,请务必查看当年《招生章程》确认。

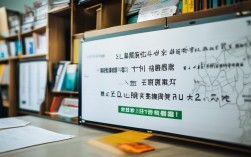

如何查询准确数据(官方渠道)

最权威的数据来源是山西大学本科招生网,以下是查询步骤和技巧:

第一步:找到官网

- 搜索“山西大学本科招生网”或“山西大学招生办公室”,进入官方网站。

第二步:查找历年数据

- 在网站导航栏寻找类似“历年分数”、“录取分数查询”、“招生章程”或“录取数据”的栏目。

- 这里通常会公布最近3-5年的分省、分科类、分专业的录取分数。

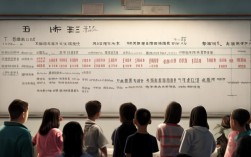

第三步:解读数据表格 您会看到一个表格,请重点关注以下几列:

| 年份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2025 | 文史 | 法学 | 580 | 1500 | 585 | 1300 |

| 2025 | 文史 | 汉语言文学(基地班) | 578 | 1700 | 582 | 1450 |

| 2025 | 文史 | 哲学 | 565 | 3500 | 568 | 3300 |

| 2025 | 文史 | 本科批最低控制线 | 490 | - | - | - |

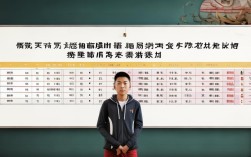

近三年山西大学文科录取分数参考(以2025年为例)

由于2025年的分数尚未公布,以下是根据网络公开信息整理的2025年山西省文科录取情况,仅供您参考,2025年可能会有变化。

2025年山西省普通本科批(文史类)

| 专业名称 | 最低分 | 最低位次(约) | 备注 |

|---|---|---|---|

| 法学 | 580 | 1500名以内 | 热门专业,分数很高 |

| 经济学类 | 578 | 1700名以内 | 包含金融学、经济学等 |

| 新闻传播学类 | 576 | 1900名以内 | 包含新闻学、广告学等 |

| 中国语言文学类 | 575 | 2100名以内 | 包含汉语言文学等 |

| 哲学 | 565 | 3500名以内 | 相对较低,性价比高 |

| 历史学类 | 563 | 3800名以内 | 包含历史学、世界史等 |

| 公共管理类 | 560 | 4200名以内 | 包含行政管理等 |

| 山西大学本科批最低控制线 | 490 | 约2.2万名 | 这是最低门槛 |

重要提示:

- 位次是王道:从上表可以看出,同样是山西大学,法学专业的位次在1500名,而哲学在3500名,差距非常大。您的分数在全省能排到多少名,比分数本身更能决定您能否被心仪专业录取。

- “最低分”不等于“稳录”:最低分是最后一名被录取考生的分数,有“踩线”风险,如果想稳妥进入某个专业,建议您的分数和位次要高于最低分和最低位次不少。

给您的报考建议

- 确定目标专业:先想好自己对山西大学的哪些专业感兴趣,是追求热门专业,还是可以考虑一些实力不错但分数稍低的专业。

- 查询近三年位次:去山西大学招生官网,找到您目标专业近三年的“最低录取位次”。

- 计算“安全距离”:取这三年的最低位次,再加上一个“缓冲值”(比如500-1000名),这个就是比较稳妥的目标位次,某专业近三年最低位次在3000名左右,那么您的目标位次最好能冲到2500名以内。

- 参考一分一段表:在高考成绩公布后,山西省会公布“一分一段表”,您可以查到您的分数对应的大致全省排名,再与您的目标位次进行对比,从而判断录取概率。

- 拉开梯度填报:在填报志愿时,采用“冲、稳、保”的策略,可以填报1-2个分数稍高的热门专业(冲),填报2-3个与自己分数匹配度高的专业(稳),再填报1-2个分数较低、保底的专业(保)。

要准确知道山西大学文科的录取分数,最可靠的方法是查询山西大学本科招生官网公布的近三年分专业录取数据,并重点关注“最低录取位次”,结合自己的兴趣和预估的全省排名,科学填报,才能提高录取成功率,祝您金榜题名!