我们的思想、意识、精神(思维)和这个客观世界、物质、现实(存在)之间,究竟是什么关系?

这个问题可以从两个主要方面来理解,这也是马克思主义哲学对这一问题的经典划分:

思维和存在谁是第一性的?(本原问题)

这是哲学基本问题最重要、最核心的方面,它决定了哲学的基本派别,它追问的是,思维和存在这两者,哪一个是最先存在的,是世界的本原?

唯物主义

- 核心观点:存在是第一性的,思维是第二性的。

- 解释:物质世界(存在)是独立于我们意识之外的客观实在,它不依赖于我们的思想而存在,而我们的思想、意识(思维)是物质世界长期发展的产物,是人脑这种高度发达的物质器官的机能,简而言之,物质决定意识。

- 例子:

- 这座山(存在)在人类出现之前就已经存在了。

- 我们之所以能思考“山”这个概念(思维),是因为我们的大脑与这座山(或其他山)发生了互动。

- 当我们生病时(身体存在的变化),我们会感到难受(思维的变化)。

唯心主义

- 核心观点:思维是第一性的,存在是第二性的。

- 解释:意识、精神、观念(思维)是世界的本原,是第一性的,物质世界(存在)要么是精神的产物,要么是精神的显现,要么是依赖于精神而存在的,简而言之,意识决定物质。

- 两种主要形式:

- 主观唯心主义:认为个人的主观精神(如感觉、经验、心灵)是世界的本原,世界就是我的感觉、经验的集合。

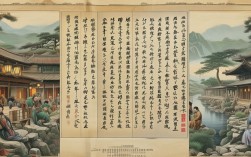

- 例子:中国明代哲学家王阳明的“心外无物”,英国哲学家贝克莱的“存在就是被感知”。

- 客观唯心主义:认为在个人主观意识之外,存在一个独立的“客观精神”(如柏拉图的“理念世界”、黑格尔的“绝对精神”),这个客观精神是世界的本原,现实世界只是它的外在表现或产物。

- 例子:柏拉图认为,我们看到的现实世界只是“理念世界”不完美的影子。

- 主观唯心主义:认为个人的主观精神(如感觉、经验、心灵)是世界的本原,世界就是我的感觉、经验的集合。

思维能否正确认识存在?(可知性问题)

这是哲学基本问题的第二个方面,它探讨的是世界是否可以被我们所认识。

可知论

- 核心观点:世界是可以被认识的。

- 解释:人的思维能够反映存在,能够正确地认识客观世界及其规律,我们通过实践(如科学实验、社会活动)可以获得关于世界的正确知识。

- 代表人物:绝大多数唯物主义者(如费尔巴哈、马克思)和一些唯心主义者(如黑格尔)都是可知论者,他们认为,虽然对本原的看法不同,但世界本身是可知的。

不可知论

- 核心观点:世界是不可知的,或者至少是不能被完全认识的。

- 解释:他们认为,我们只能认识我们自己的感觉和经验,而无法断定这些感觉和经验是否真实地反映了外部世界,我们就像一个被关在封闭房间里的囚徒,只能看到墙上的影子,却永远无法知道墙外真实的世界是什么样子。

- 代表人物:英国哲学家大卫·休谟和康德,康德虽然承认“物自体”(即客观存在)的存在,但又认为我们永远无法认识它,我们只能认识由我们的感官和知性所整理过的“现象界”。

总结与意义

| 方面 | 派别 | 核心观点 | 例子 |

|---|---|---|---|

| 第一性问题 | 唯物主义 | 存在(物质)决定思维(意识),物质是本原 | 山在人心外 |

| 唯心主义 | 思维(意识)决定存在(物质),意识是本原 | 心外无物 | |

| 可知性问题 | 可知论 | 思维能够正确认识存在 | 科学可以揭示自然规律 |

| 不可知论 | 思维无法正确认识存在 | 我们永远无法知道世界的真相 |

为什么这个问题如此重要?

因为对这个问题的不同回答,是划分一切哲学派别的唯一标准。

- 回答“存在是第一性”,无论你承认不承认世界可知,你都站到了唯物主义的阵营里。

- 回答“思维是第一性”,无论你承认不承认世界可知,你都站到了唯心主义的阵营里。

这个看似抽象的问题,其实深刻地影响着我们每个人的世界观和人生观,你相信有一个客观的、不以你意志为转移的现实世界需要我们去探索和适应(唯物主义),还是相信你的思想、信念和意志是创造和改变现实的关键(唯心主义)?这会从根本上决定你如何生活、如何行动。