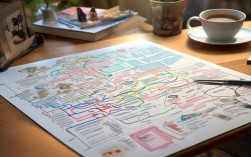

声学 思维导图

中心主题:声学

核心基础

-

声音的本质

- 定义: 在弹性介质(如气体、液体、固体)中传播的机械波。

- 产生条件:

- 声源: 振动的物体。

- 介质: 声波传播的载体。

- 接收器: 能感知声波的器官或仪器(如人耳、麦克风)。

- 传播方式: 纵波(介质振动方向与波传播方向平行)。

-

声音的三大要素

- 音量

- 物理量: 声压、声强。

- 主观量: 响度。

- 单位: 分贝。

- 音高

- 物理量: 频率。

- 主观量: 音调高低。

- 单位: 赫兹。

- 人耳范围: 20 Hz - 20,000 Hz。

- 音色

- 物理量: 波形、频谱(谐波结构)。

- 主观量: 声音的品质、色彩感。

- 决定因素: 声源的材料、结构以及发声方式。

- 音量

-

基本物理量

- 频率: 每秒振动的次数,决定音高。

- 波长: 声波一个完整周期的长度。

- 周期: 完成一次振动所需的时间。

- 声速: 声波在介质中传播的速度,与介质的密度、弹性模量和温度有关。

c = f * λ(声速 = 频率 × 波长)

- 声压: 声波通过时,介质中某点的压强与无声波时静压强的差值。

- 声强: 单位时间内通过垂直于声波传播方向单位面积的声能。

分支领域

-

物理声学

- 声波的产生、传播、接收和相互作用的基本物理规律。

- 关键概念:

- 声反射: 声波遇到障碍物后返回的现象(如回声)。

- 声折射: 声波在不同介质中传播速度不同导致的传播方向改变。

- 声衍射: 声波绕过障碍物继续传播的现象(隔墙有耳)。

- 声干涉: 两列或多列声波在空间中叠加,强度重新分布的现象(如驻波)。

- 声吸收: 声能转化为其他能量(通常是热能)而衰减的现象。

-

心理声学 / 生理声学

- 探讨人耳如何接收声音,以及人脑如何感知和解读声音信号。

- 核心理论:

- 听觉模型: 描述人耳从外耳到内耳,再到听觉神经信号的传递过程。

- 等响度曲线: 描述不同频率的声音,要达到相同主观响度所需的声压级,人耳对中频(1k-4kHz)最敏感。

- 掩蔽效应: 一个声音(掩蔽声)的存在,使得另一个声音(被掩蔽声)的听阈提高,即变得更难听清。

- 临界频带: 人耳将声音频率分解为一系列非连续的“频带”进行处理。

-

建筑声学

- 如何在建筑空间内控制和优化声音质量。

- 三大目标:

- 音质设计:

- 混响时间: 声源停止发声后,声压级衰减60dB所需的时间,是衡量厅堂音质最重要的指标。

- 清晰度/明晰度: 声音的清晰程度,与混响时间、反射声的分布有关。

- 声场均匀度: 厅堂内各位置的声压级是否一致。

- 噪声控制:

- 隔声: 阻止外部噪声传入室内或室内声音传出。

- 吸声: 在室内吸收反射声,降低混响,控制噪声。

- 消声: 主要用于管道和气流噪声的消除。

- 语音私密性: 防止声音在相邻空间之间串扰。

- 音质设计:

-

音乐声学

- 声学与音乐的交叉学科。

- 关键概念:

- 律学: 音阶、音程的物理基础(频率比,如纯五度2:3,纯四度3:4)。

- 乐器声学: 研究弦乐器、管乐器、打击乐器、键盘乐器等的发声原理和音色特点。

- 和声学: 多个音符同时发声时,物理上产生的“拍音”和“结合音”现象及其听觉效果。

- 电子音乐: 电子合成、采样、数字音频工作站等技术在音乐创作中的应用。

-

工程声学 / 电声学

- 声电信号之间的相互转换、处理、传输和记录。

- 应用领域:

- 录音与扩声:

- 传声器: 将声信号转换为电信号。

- 扬声器/耳机: 将电信号转换为声信号。

- 调音台: 对电信号进行混合、均衡、效果处理。

- 声学环境: 录音棚、演播室、体育场的声学设计。

- 音频技术:

- 数字信号处理: 均衡器、混响、压缩、降噪等效果器算法。

- 数字音频格式: MP3, WAV, AAC等。

- 录音与扩声:

-

其他重要分支

- 水声学: 研究水中声波的传播和应用,主要用于水下通信、探测(声纳)、海洋资源勘探。

- 超声学: 研究频率高于20kHz的声波,应用于医学成像(B超)、工业探伤、清洗、焊接等。

- 次声学: 研究频率低于20Hz的声波,研究自然现象(地震、火山)、军事探测等。

- 生物医学声学: 利用声波进行诊断和治疗(如超声波碎石、高强度聚焦超声HIFU)。

- 环境声学: 研究噪声对人类生活的影响及其控制,包括交通噪声、工业噪声、社区噪声等。

核心应用

- 通信技术

电话、麦克风、扬声器、语音识别、语音合成。

- 医疗健康

B超、多普勒超声、听力检测、超声治疗。

- 工业与国防

超声波清洗、无损探伤、声纳探测、水下通信、噪声监测。

- 文化娱乐

音乐厅、剧院、电影院的设计,乐器制造,录音棚技术,游戏音效。

- 日常生活

家电降噪(冰箱、空调),汽车NVH(噪声、振动与声振粗糙度),建筑隔音。

未来趋势

- 人工智能与声学: AI驱动的噪声主动控制、智能语音交互、声学场景识别。

- 虚拟现实与增强现实: 追求更逼真的空间音频,实现沉浸式听觉体验。

- 新材料与新结构: 开发新型声学超材料,实现“声学黑洞”、隔音透声等特殊功能。

- 绿色声学: 更高效、更环保的噪声控制技术和电声设备。