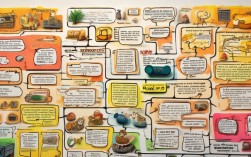

核心概念解析

法治思维

法治思维,就是以法律作为判断是非、处理问题的根本准则的思维方式,它不是指“懂法律”,而是一种深植于内心的思维习惯和价值取向,其核心要素包括:

- 法律至上: 认为法律在社会规范体系中具有最高权威,任何组织和个人(包括执政党、政府官员)都必须在宪法和法律的范围内活动,法律是衡量一切行为的最终标准。

- 权力制约: 权力必须受到法律的严格约束和监督,防止其被滥用,法治思维要求“把权力关进制度的笼子里”,强调用法律来规范和限制公权力。

- 程序正义: 强调过程的公正和透明,即“看得见的正义”,它要求无论是司法审判还是行政决策,都必须遵循法定、公开、公正的程序,即使结果可能不尽如人意,但公正的程序能最大程度地保障结果的公信力。

- 权利保障: 将公民的基本权利和自由作为法治的出发点和落脚点,法律的制定和实施,首要目的是保护公民的人身权、财产权、政治权利等不受侵犯。

- 责任平等: 法律面前人人平等,无论是谁,只要违反了法律,都必须承担相应的法律责任,不允许有超越法律的“法外特权”或“法外开恩”。

公平正义

公平正义是人类社会的永恒追求,是法治的最终价值目标,它包含两个基本维度:

- 公平: 更多地体现在实体结果上,关注的是资源配置、利益分配是否合理、均衡,它包括:

- 机会公平: 每个人都有平等的机会参与社会竞争和发展,不应因出身、性别、种族等先天因素而受到歧视。

- 规则公平: 制定社会规则的程序和规则本身是公平的,适用于所有人。

- 分配公平: 社会财富和资源的分配符合正义原则,既要承认差距,也要防止两极分化。

- 正义: 更多地体现在程序和原则上,强调行为的正当性和道德性,它包括:

- 实体正义: 法律所规定的内容和最终裁决结果是公正的,符合社会公认的道德和价值观。

- 程序正义: 如前所述,强调过程的公正性,是保障实体正义的重要手段。

法治思维是实现公平正义的路径和保障

法治思维本身并不能直接创造公平正义,但它为公平正义的实现提供了最可靠、最稳定的路径、方法和保障。

-

法治思维为公平正义提供了“规则之锚”

- 避免“人治”的随意性: 在“人治”模式下,公平正义取决于领导者的个人意志和道德水平,具有极大的不确定性和偶然性,而法治思维强调“法律至上”,将公平正义固化为一系列清晰、稳定、公开的规则,这使得公平正义不再依赖于某个“青天大老爷”,而是成为一种可预期、可依赖的社会常态。

-

法治思维为公平正义构建了“程序之盾”

- 保障过程的公正: 公平正义的实现,不仅在于结果,更在于过程,法治思维中的程序正义原则,确保了任何纠纷的解决、任何权利的争议,都有一个公正的“游戏规则”,公开审判、辩护权、质证权等程序设计,最大限度地防止了冤假错案,确保了每一个参与者的权利得到尊重,这是实现结果正义的前提。

-

法治思维为公平正义树立了“权力之笼”

- 防止公权力对公平正义的侵蚀: 公平正义的最大威胁往往来自于不受约束的公权力,法治思维要求权力必须依法行使,任何权力的行使都必须有明确的法律依据,并接受法律的监督,这能有效防止权力寻租、以权压法、徇私枉法等现象,确保公共资源被用于增进公共利益,而不是成为少数人谋取私利的工具,从而维护社会整体的公平。

-

法治思维为公平正义铺设了“权利之路”

- 保障个体的尊严和自由: 法治思维的核心是权利保障,当每个人的权利都能得到法律的平等保护时,他们才能在社会中自由、有尊严地生活,才能有追求和实现自身价值的平等机会,这正是公平正义在社会微观层面的具体体现。

公平正义是法治思维的灵魂和归宿

如果法律本身是“恶法”,或者法律没有得到公正的实施,那么再严格的“法治”也可能成为压迫的工具,公平正义是法治思维必须坚守的价值内核。

-

公平正义是检验良法与恶法的标准

一部法律,即使程序上再完备,但如果它内容本身是不公平、不正义的(歧视某一群体、剥夺基本权利),那么它就不是真正的“法治”,公平正义为立法提供了价值指引,确保法律是“良法”,是维护社会正义的工具,而不是少数人意志的体现。

-

公平正义是解释和适用法律的根本原则

法律条文往往是抽象和原则性的,在具体适用时,法官和执法者必须以公平正义作为解释和适用法律的根本原则,当法律出现漏洞或模糊地带时,应当朝着实现公平正义的方向进行填补和解释,使法律的适用结果能够符合社会的普遍正义感。

-

公平正义是法治社会追求的最终目标

法治本身不是目的,而是手段,我们建设法治国家,最终是为了实现社会的公平正义,保障人民的幸福安康,法治思维的所有实践,其最终价值指向都应回归到“人”本身,回归到让每一个人都能在公平正义的社会环境中生活和发展。

现实意义与挑战

在当代中国,强调法治思维与公平正义具有极其重要的现实意义。

- 对于社会治理: 推动从“权力本位”向“权利本位”转变,从“信访不信法”向“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”转变,提升社会治理的现代化水平。

- 对于经济发展: 公平、透明、可预期的法治环境是市场经济健康发展的基石,它能保护产权、稳定预期、鼓励创新,激发社会活力。

- 对于国家治理: 法治是国家治理体系和治理能力现代化的重要依托,通过法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定,是实现长治久安的根本保障。

面临的挑战包括:

- “人治”思想的惯性: 部分官员和民众仍习惯于按“长官意志”办事,对法律的权威性认识不足。

- 法律实施的“最后一公里”: 法律条文制定得再好,如果不能得到严格执行,就会沦为“纸面上的法律”,选择性执法、地方保护主义等问题依然存在。

- 司法独立的保障: 如何确保司法机关能够依法独立公正地行使审判权和检察权,不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉,是实现司法正义的关键。

法治思维是“骨架”,公平正义是“灵魂”。

法治思维为公平正义的实现提供了坚实的制度框架和运行规则,确保了公平正义不是一句空洞的口号,而是可以通过看得见的程序和规则来实现的现实,而公平正义则为法治思维注入了道德价值和人文关怀,确保法治始终走在正确的道路上,服务于人的全面发展和社会的和谐进步。

二者如同车之两轮、鸟之双翼,缺一不可,只有将法治思维内化于心、外化于行,并始终以公平正义为最终价值追求,我们才能建成一个真正让人民信赖、让社会安定的法治国家。