这是一个非常深刻且重要的话题,它触及了人类认知和创造力的核心,思维与动手,如同鸟之双翼、车之两轮,相辅相成,缺一不可,它们不是对立的,而是一个动态、相互促进的循环过程。

我们可以从以下几个层面来理解它们的关系:

思维是“方向盘”:为行动指明方向

思维,尤其是抽象思维、规划和预判能力,是人类区别于其他动物的关键,它在“动手”之前和之中,扮演着至关重要的角色。

-

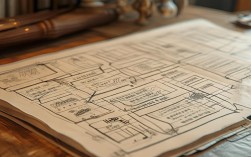

目标设定与蓝图规划:在动手之前,思维首先定义“做什么”和“为什么做”,你想建造一座房子,思维会先构思房子的设计图、结构、材料、预算和工期,你想写一篇文章,思维会先确定主题、论点、结构和素材,没有思维的蓝图,动手就是盲目的、混乱的。

-

策略制定与路径选择:思维会分析现有条件、预测可能遇到的困难,并制定应对策略,在解决一个复杂的技术难题时,思维会评估多种解决方案的优劣,选择最高效、最可行的一条路径,这避免了动手时的“瞎干”和“蛮干”。

-

风险预判与质量控制:成熟的思维会预判行动中的风险,并提前设置预案,它会在动手过程中设定标准,不断评估结果是否符合预期,从而保证最终的质量,一个外科医生在手术前会反复思考手术步骤和可能的意外,这就是思维在保障“动手”的精准和安全。

一句话总结:思维为动手提供了方向、策略和保障,确保我们的行动是高效、有序且富有创造力的。

动手是“试金石”:让思维落地并升华

如果思维只停留在空中楼阁,那它就毫无价值,动手,是将思维转化为现实的关键环节,它反过来又深刻地塑造和提升思维。

-

验证与修正思维:这是动手最核心的作用,你认为完美的计划,在实践中往往漏洞百出,当你动手去做时,现实会给你最直接的反馈,一个程序员写下的代码是否能运行?一个设计师画的图纸是否能被制造出来?只有通过动手,你才能发现思维的盲区和错误,并对其进行修正。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”

-

激发新的思维(灵感与顿悟):在动手的过程中,你不仅仅是执行者,更是一个探索者,与材料的互动、对过程的观察、偶然的失误,都可能激发出全新的、意想不到的灵感,很多伟大的发明和发现,都不是纯粹的空想,而是在实验和动手的“意外”中诞生的,青霉素的发现、3D打印技术的灵感,都源于动手实践。

-

深化认知与形成“肌肉记忆”:通过反复动手,一些知识和技能会内化为本能,一个熟练的工匠,他的手已经“知道”了如何处理材料,这种“手感”或“肌肉记忆”是纯粹思维无法获得的,这种内化的认知,会成为更高层次思维的基石,让你在下一次思考时,考虑得更周全、更深入。

一句话总结:动手是思维的最终归宿和最佳催化剂,它验证、修正、并最终升华我们的思维,使其从抽象变得具体,从理论变为能力。

思维与动手的良性循环:知行合一

最理想的状态,是思维与动手形成一个正向反馈的良性循环:

- 思维 → 动手:基于清晰的想法去实践。

- 动手 → 思维:在实践中获得反馈,产生新的、更深刻的想法。

- 新思维 → 新动手:带着新的想法进行更高层次的实践。

这个循环不断重复,个人能力便螺旋式上升,中国古代哲学家王阳明提出的“知行合一”,正是对这个循环最精辟的哲学概括,知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成。

不同领域中的侧重点

虽然思维与动手密不可分,但在不同领域,它们的侧重点有所不同:

- 科研领域:思维(提出假设、理论推导) 为主导,动手(实验验证、数据收集) 是检验手段。

- 艺术创作领域:思维(构思立意、审美判断) 与动手(绘画、雕刻、演奏) 几乎是同步、融合的,相互激发。

- 工程技术领域:思维(设计、计算) 和动手(制造、调试) 并重,缺一不可,一个好的工程师必须既能画图,也能拧螺丝。

- 管理领域:思维(战略规划、决策分析) 是核心,而动手(沟通协调、执行落地) 是将战略变为现实的桥梁。

思维与动手,是一对不可分割的孪生兄弟。

- 没有思维的动手,是盲目的体力劳动,效率低下,难以创造。

- 没有动手的思维,是空洞的智力游戏,脱离现实,毫无意义。

在今天这个快速变化的时代,我们尤其需要培养这种“知行合一”的能力,无论是学习一门新技能、开创一个新项目,还是解决一个生活难题,我们都应该:

- 先想清楚:明确目标,制定计划。

- 马上去做:勇敢实践,不怕犯错。

- 边做边想:不断反思,迭代优化。

唯有如此,我们才能将想法的力量转化为现实的成果,真正实现个人价值。