冰山模型

这是系统思维中最经典、最基础的模型之一,它帮助我们区分“事件”的表象和背后更深层、更根本的结构原因。

图片解读:

-

水面上方 (1% - 事件 Events):

- 是什么: 我们能直接看到、听到、感受到的孤立事件。

- 例子: “销售额下降了”、“客户投诉变多了”、“项目延期了”。

- 局限: 大多数人只关注这里,并试图通过“头痛医头、脚痛医脚”的方式解决问题,但问题往往会反复出现。

-

水面下方 (9% - 模式与趋势 Patterns & Trends):

- 是什么: 事件重复发生的规律、趋势和模式。

- 例子: “销售额在过去每个季度末都会下降”、“客户投诉主要集中在周五下午”、“项目延期率越来越高”。

- 价值: 观察模式能让我们预测未来,但依然没有找到根本原因。

-

水面最下方 (90% - 结构与结构原因 Structure & Mental Models):

- 是什么: 导致模式产生的潜在系统结构,包括物理流程、规则、激励机制和更重要的——心智模式(我们内心的信念、假设和价值观)。

- 例子: “公司的销售提成政策在季度末才结算,导致销售人员前松后紧”、“客服团队人手不足,且排班不合理”、“管理层认为‘快速交付’比‘完美交付’更重要,导致团队赶工”。

- 核心: 真正的系统思维高手,会潜入水下,从结构和心智模式层面寻找杠杆解,从而实现根本性改善。

反馈循环

这是系统动态变化的引擎,系统中的元素会相互影响,形成回路,驱动系统行为,理解反馈循环是理解系统如何自我维持或自我增强的关键。

图片解读:

系统中的“存量”(如库存、资金、人口、知识)受到“流量”(如生产、销售、出生、学习)的影响,这些影响通过两种反馈循环实现:

-

B. 增强回路 / 恶性循环:

- 特点: “越……越……”或“越来越……”的模式,一个变量的变化会引发一系列变化,最终导致该变量自身同方向、更剧烈地变化。

- 例子:

- 良性循环: “学习越多,能力越强 -> 能力越强,工作成果越好 -> 工作成果越好,获得认可和机会越多 -> 机会越多,学习资源也越多...”

- 恶性循环: “越穷 -> 越没钱投资教育 -> 越难找到好工作 -> 越难提高收入 -> 越穷...”

- 作用: 导致系统指数级增长或崩溃。

-

C. 调节回路 / 目标寻找:

- 特点: “为了……,…”或“自动纠偏”的模式,当一个变量偏离目标时,系统会产生一个反向作用力,使其回到目标状态。

- 例子:

- 恒温器: 室温低于设定温度(目标)时,供暖系统开启(增强),使室温上升;当室温达到目标时,供暖系统关闭(减弱)。

- 库存管理: 当库存低于安全线时,系统会触发采购订单,补充库存;当库存充足时,则停止采购。

- 作用: 保持系统稳定,维持现状,有时也会阻碍变革。

系统循环图

这是将反馈循环和关键变量整合在一起的图表,是分析和设计系统的核心工具,它清晰地展示了系统中各个元素如何相互关联。

图片解读:

这是一个简化的“城市交通拥堵”系统循环图。

- 变量: 如“交通拥堵”、“道路建设”、“汽车保有量”等。

- 因果箭头: 表示一个变量对另一个变量的影响,号表示同向影响(A增加,导致B也增加),号表示反向影响(A增加,导致B减少)。

- 回路标识:

- R1 (增强回路): “交通拥堵”导致“地铁乘客增加”,这会“减少私家车使用”,从而“缓解交通拥堵”,这是一个良性循环,鼓励人们转向公共交通。

- B1 (调节回路): “交通拥堵”导致“政府投资修建更多道路”,这会“增加道路容量”,从而“缓解交通拥堵”,这是一个调节回路,旨在解决问题。

- R2 (增强回路): “交通拥堵”导致“通勤时间变长”,这会“降低城市吸引力”,导致“人口迁出”,从而“减少汽车保有量”,缓解交通拥堵”,这也是一个良性循环,但过程较慢且有社会成本。

通过这个图,我们可以看到:

- 系统中有多个回路在同时作用。

- “增加道路容量”(B1回路)虽然在短期内有效,但从长远看,可能会因为“出行更方便”而刺激“汽车保有量”增加,最终可能抵消效果,甚至让问题更严重(这是“政策阻力”或“意外副作用”的体现)。

- 真正有效的杠杆点可能在于大力发展公共交通(R1回路)或优化城市结构(R2回路)。

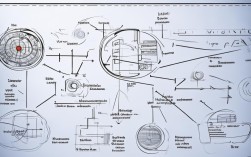

系统基本模型

系统思维大师彼得·圣吉总结了几个常见的系统行为模式,掌握这些模式可以帮助我们快速识别现实世界中的系统问题。

图片解读:

-

成长上限:

- 模式: 系统在初期快速增长,但达到某个点后,增长放缓、停滞甚至逆转。

- 原因: 存在一个“增强回路”驱动成长,同时存在一个“调节回路”限制成长。

- 杠杆解: 不要在“成长回路”上使劲(如加大投入),而要找到并拆解或削弱那个“限制回路”(如消除瓶颈)。

- 例子: 一家公司快速发展,但内部管理流程(限制回路)跟不上,最终导致增长停滞。

-

成长与投资不足:

- 模式: 系统在达到成长上限后,如果能及时“投资”于增强回路(如研发、培训),就能突破瓶颈,开启新一轮增长,但如果投资不足,系统就会在瓶颈处徘徊不前。

- 杠杆解: 持续进行“必要投资”,而不是在看到增长放缓时才削减投资。

- 例子: 农场主为了短期收益,减少对土壤的维护(投资),导致土地肥力下降,长期产量受损。

-

舍本逐末:

- 模式: 系统中存在两个解决问题的方案,一个是“症状解”(快速、容易,但治标不治本),另一个是“根本解”(慢、费力,但能根治),人们倾向于反复使用“症状解”,导致“根本解”的能力被削弱,最终系统对“症状解”产生依赖,问题越来越严重。

- 杠杆解: 坚持使用“根本解”,即使短期内看不到效果,也要逐步削弱对“症状解”的依赖。

- 例子: 公司业绩下滑,选择“大规模裁员”(症状解)来削减成本,而不是进行“产品创新和组织变革”(根本解),长期裁员会打击士气,削弱创新能力,使公司更脆弱。

这些图片和模型共同构成了系统思维的视觉语言,它们帮助我们:

- 从“点”到“面”: 不再孤立地看待问题,而是看到问题背后的相互联系。

- 从“静态”到“动态”: 理解系统是如何随时间变化的,以及变化的驱动力是什么。

- 从“表象”到“结构”: 穿透事件的迷雾,找到导致问题反复出现的根本原因。

- 找到“高杠杆解”: 用最小的力气,实现最根本、最持久的改善。

希望这些图片和解释能帮助您更好地理解和运用系统思维!