什么是反论证思维?

核心定义: 反论证思维,通俗地讲,就是主动、系统地寻找和挑战自己已有观点的合理性的思维模式,它不是指为了反对而反对,也不是指优柔寡断,而是一种“自我挑战”或“自我辩护”的升级版。

你可以把它想象成一种“思想上的压力测试”,在你得出一个结论或形成一种观点后,你主动扮演“魔鬼代言人”(Devil's Advocate)的角色,用最苛刻、最理性的标准来审视自己的观点,试图从各个角度去攻击它、推翻它。

一个简单的比喻:

- 普通思维:像是在建造一座房子,只想着如何把材料堆砌起来,让它看起来漂亮。

- 反论证思维:像是在建造一座核电站,不仅要建好主体,还要不断地模拟地震、海啸、人为破坏等各种极端情况,确保它在任何冲击下都是安全的。

为什么反论证思维如此重要?

拥有反论证思维的人,通常具备以下优势:

-

提升决策质量,避免重大失误

- 在商业上,一个新产品上市前,团队会系统性地列出所有可能导致失败的因素(成本过高、市场不接受、竞争对手更强等),而不是一味地唱赞歌,这种“红队演练”(Red Teaming)就是反论证思维的应用。

- 在个人生活中,重大决定(如投资、职业变动)前,主动思考“最坏的情况可能是什么?我能承受吗?”,能让你做出更稳健的选择。

-

增强观点的说服力和可信度

- 一个只说好话的论证是脆弱的,听众心中会自然产生疑问:“那……如果反过来呢?”

- 一个优秀的论证,会主动预判并回应对方的反对意见。“有人可能会说这个方案成本太高,…”,这样做会显得你考虑周全、客观公正,从而极大地增强你观点的说服力。

-

促进认知升级,打破思维固化

- 反论证思维是克服“确认偏误”(Confirmation Bias)的利器,确认偏误是指我们倾向于寻找和相信那些能证实我们已有观点的信息,而忽略或贬低相反的信息。

- 主动寻找反方论据,能强迫你走出自己的“信息茧房”,看到更完整的图景,从而修正甚至颠覆自己原有的、可能是错误的认知。

-

培养谦逊和开放的心态

当你发现自己精心构建的观点存在漏洞,甚至被完全推翻时,你会意识到个人认知的局限性,这种体验会让你变得更加谦逊,更愿意倾听不同的声音,而不是固步自封。

如何实践反论证思维?(一个四步法)

掌握反论证思维需要刻意练习,以下是一个简单实用的四步法:

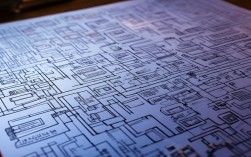

第一步:明确你的核心论点

清晰地写下你当前的观点或结论,如果论点模糊不清,就无从攻击。

- 示例:“我认为公司应该立即全面推行‘四天工作制’。”

第二步:寻找并构建反方论据

这是最核心的一步,像侦探一样,从不同角度寻找一切可能反对你的证据和理由,可以问自己:

- 事实层面:有没有数据、案例或研究结果能反驳我的观点?

- 反方论据:“根据XX行业报告,缩短工时初期会导致生产力下降15%,很多公司因此恢复五天工作制。”

- 逻辑层面:我的论证过程是否存在逻辑漏洞?(如以偏概全、错误归因等)

- 反方论据:“我们公司是创意型公司,其他科技公司成功案例不一定适用于我们,将他们的成功直接套用,是犯了‘错误类比’的逻辑错误。”

- 价值观/利益层面:这个政策会对谁的利益造成损害?有没有被忽略的群体?

- 反方论据:“虽然员工喜欢,但客户可能因为我们响应变慢而流失,对于需要与外部机构频繁对接的部门,协调成本会急剧增加。”

- 极端情况/假设层面:在最坏的情况下,会发生什么?

- 反方论据:“如果全面推行后,核心项目延期,导致公司市场份额被竞争对手抢占,这个风险我们是否承担得起?”

第三步:评估反方论据的强度

不是所有的反方论据都同等重要,你需要客观地评估它们的“杀伤力”。

- 弱反方论据:可能基于谣言、个例或情绪化表达。

- 强反方论据:有可靠数据支撑、逻辑严谨、直接动摇你论证根基。

- 示例评估:“ productivity下降15%”是一个很强的反方论据,因为它直接挑战了推行四天工作制的核心目的之一——提高效率。

第四步:整合与优化你的原始论点

根据评估结果,对你的原始论点进行升级,这才是反论证思维的最终目的——不是为了放弃,而是为了变得更强。

-

情况A:反方论据被证伪或可以有力反驳

- 优化后的论点:“虽然有人担心生产力会下降,但我们的试点数据显示,在排除适应期后,员工在专注度上提升了20%,且离职率下降了30%,长远来看,这更有利于公司的稳定和创新。”

- 策略:承认担忧,然后用更强的证据进行反驳。

-

情况B:反方论据很有道理,暴露了原始论点的漏洞

- 优化后的论点:“考虑到全面推行的风险,我们建议采取分阶段、试点的方式进行,先选择一个部门试行三个月,密切监控客户满意度和项目交付情况,收集数据后再决定是否推广。”

- 策略:修正原始方案,增加限制条件或补充措施,使其更周全、更可行。

-

情况C:反方论据无法反驳,证明原始论点是错误的

- 结果:勇敢地承认并放弃原有观点,这本身就是一种巨大的成功。

- 示例:“经过深入分析,我们发现目前公司业务模式尚不具备推行四天工作制的条件,强行推行弊大于利,我们决定暂缓该计划。”

生活中的应用场景

- 学术写作:在论文中设立一个专门的章节“Limitations and Counterarguments”(局限性与反方论点),是衡量学术水平的重要标准。

- 产品开发:产品经理在策划新功能时,会组织“吹毛求疵会”,专门找茬,思考用户会如何滥用这个功能、在什么场景下会失败。

- 公共辩论:一个成熟的政客或评论家,其演讲稿中往往包含对反对意见的预判和回应,显得胸有成竹。

- 个人成长:当你陷入负面情绪(如“我总是做不好这件事”)时,用反论证思维来挑战这个自动化思维:“‘总是’是真的吗?有没有哪一次我做得还不错?是什么原因导致了这次失败?”

反论证思维不是一种破坏性的思维,而是一种建设性的、追求更高真理的思维工具,它要求我们对自己诚实,对真相敬畏,通过主动地、系统地攻击自己的观点,我们能够筛选掉偏见和脆弱,最终留下一个经过千锤百炼、更加坚实、更有价值的结论,这是一种智识上的勇敢,也是通往深度思考和卓越决策的必经之路。