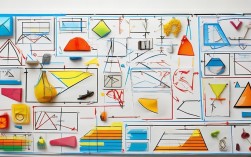

《理想的风筝》思维导图

中心主题: 通过回忆刘老师放风筝的情景,展现他乐观向上、热爱生活、自强不息的崇高精神,表达了对他的深切怀念与赞美。

核心人物:刘老师

- 人物形象: 身残志坚、乐观豁达、热爱生活、意志顽强、诲人不倦

- 外貌描写:

- 残疾: 左腿从膝以下全部截去,一根被用得油光的圆木棍支撑。

- 乐观: 拄着拐杖艰难地走向教室,脸上总是带着那么亲切、开朗的笑。

- 细节: 他有一条强壮的右腿,而左腿全部切除,靠一根被磨得油光的木棍支撑。

- 精神品质:

- 热爱生活,向往美好: 他喜欢在课堂上讲历史故事,喜欢到操场上看学生们放风筝。

- 身残志坚,顽强不屈: 他亲手制作风筝,并顽强地放飞它,征服天空。

- 乐观豁达,笑对人生: 腿残疾了,但他从不自卑,脸上总是带着笑容。

- 关爱学生,诲人不倦: 他讲课娓娓动听,对学生充满耐心和关爱。

情节结构

- 开端(第1-3自然段): 回忆与刘老师的初识,点出他的残疾和开朗的性格。

- 场景: 开学第一天,刘老师拄着拐杖走进教室。

- 印象: 他的外貌、他的笑容、他的讲课方式,给“我”留下了深刻印象。

- 发展(第4-6自然段): 描绘刘老师课堂上的风采和对生活的热爱。

- 讲课: 讲课生动有趣,充满激情,仿佛把学生带入历史情境。

- 观课: 下课后,他喜欢静静地坐在教室一角,看学生们活动。

- 高潮(第7-10自然段): 核心场景——详细描绘刘老师放风筝的情景,集中展现他的精神风貌。

- 准备: 亲手制作“腿”风筝,脸上得意的神情。

- 放飞: 拄着拐杖奔向操场,追逐、线绳抖动,脸上充满憧憬和希望。

- 挑战: 他用残腿支撑身体,急急地追线绳,脸上现出得意和满足的神气。

- 成功: 风筝飞起来了,他笑着拄着拐杖仰望白云,脸上飘起得意十足的稚气。

- 结局(第11-13自然段): 刘老师的离去与“我”的深切怀念。

- 离去: 刘老师因病去世,但他的形象永远留在“我”心中。

- 怀念: 每当春天看到风筝,就会想起刘老师,他的精神鼓舞着“我”。

核心场景分析:刘老师放风筝

- 动作描写:

- 奔: 体现他对放风筝的渴望和行动的敏捷。

- 追: 体现他不甘示弱、与命运抗争的精神。

- 拄、撑: 突出身体的残疾,反衬意志的顽强。

- 神态描写:

- 得意、满足、稚气: 这些词语生动地刻画出他成功后的喜悦,像一个纯真的孩子,完全忘记了身体的残疾。

- 笑着仰望: 表现了他对自由和美好的向往,内心充满阳光。

- 细节描写:

- 他亲手做的“腿”风筝: 风筝上的一根腿,是他自身残疾的写照,也是他精神的投射。

- 线绳抖动: 既是风筝起飞的动态,也象征着刘老师内心涌动的生命力。

- 他笑着拄着拐杖仰望白云: 这是一个极具画面感的定格,残疾的身体与高飞的风筝、仰望的姿态形成强烈对比,震撼人心。

象征意义

- 风筝:

- 象征刘老师的精神: 风筝能飞上高空,象征着刘老师不屈不挠、超越身体束缚、追求理想和自由的精神。

- 象征对生活的热爱: 风筝是美好的事物,放风筝代表刘老师对美好生活的热爱和向往。

- 象征希望和理想: 风筝飞得越高,代表刘老师的理想和希望越远大。

- “腿”风筝:

- 双重象征: 既是他身体残疾的标志,也是他自强不息、笑对人生的最好证明,他把“缺陷”变成了自己创造的作品,并让它“飞”起来。

- 春天和晴空:

- 象征美好的环境和充满希望的未来。 在这样的背景下,刘老师的精神光芒更加耀眼。

中心思想与作者情感

- 中心思想:

- 赞扬了刘老师身残志坚、乐观向上、热爱生活的伟大精神。

- 表达了作者对刘老师的无比崇敬和深切怀念之情。

- 告诉我们:一个人身体的残疾并不可怕,可怕的是精神的残疾,只要有顽强的意志和乐观的精神,就能创造生命的奇迹。

- 作者情感:

- 敬佩: 对刘老师顽强意志和乐观精神的深深敬佩。

- 怀念: 对刘老师离去的无限怀念。

- 感激: 感激刘老师的精神对自己人生的激励和影响。

- 赞美: 对人性中真、善、美的最高赞美。

写作手法

- 以小见大: 通过“放风筝”这一件小事,展现了刘老师伟大的精神世界。

- 细节描写: 对刘老师的外貌、动作、神态进行了细致入微的刻画,使人物形象丰满、感人。

- 对比手法:

- 身体残疾 vs. 精神健全: 用身体的残缺反衬精神的强大。

- 地面(拄拐杖) vs. 天空(风筝): 用地面行动的艰难对比精神翱翔的自由。

- 借景抒情/托物言志: 借助风筝这一具体事物,抒发了对刘老师的怀念之情,并寄托了对理想和精神的赞美。

希望这份思维导图能帮助你更好地理解和掌握《理想的风筝》这篇课文!