“畸形思维”并不是一个严格的临床或心理学诊断术语,但它是一个非常形象和贴切的描述性词语,它指的是一种不正常、扭曲、僵化、不合逻辑且具有破坏性的思维模式,这种思维模式会严重影响个体的认知、情绪、行为以及人际关系,常常是许多心理困扰(如抑郁症、焦虑症、强迫症、人格障碍等)的核心根源。

我们可以从以下几个层面来理解“畸形思维”:

核心特征

畸形思维通常具备以下几个显著特征:

-

绝对化/两极化思维

- 表现:看问题非黑即白,走极端,认为事物要么是完美的,要么是彻底失败的;要么是100%的好人,要么是100%的坏人,没有中间地带或灰色地带。

- 例子:“这次考试我没有考到第一名,我就是个彻底的失败者。” “如果我不能完美地完成这个项目,那我就干脆别做了。”

-

过度概括

- 表现:根据单一、孤立的事件,得出一个普遍性的、负面结论,就像以偏概全。

- 例子:“今天约会时我紧张了,说明我永远都处理不好亲密关系。” “这次面试被拒绝了,我肯定找不到工作了。”

-

心理过滤

- 表现:像戴着一副“负面滤镜”,只关注和放大负面信息,而自动忽略或淡化所有积极的、中性的信息。

- 例子:别人在会上提出了10个表扬和1个建议,这个人回家后却反复琢磨那1个建议,并因此感到沮丧和自我怀疑。

-

贬低积极事物

- 表现:将积极的事件或成就视为“侥幸”、“不算数”或“没什么大不了的”,从而否定自己的价值。

- 例子:“我这次项目成功,只是因为我运气好,不是我真有能力。” “他夸我,可能只是客套话而已。”

-

灾难化思维

- 表现:总是预料最坏的结果,将小问题无限放大,仿佛一场即将到来的灾难。

- 例子:“我感觉喉咙有点痛,肯定是得了重病,可能快死了。” “孩子放学晚了几分钟,一定是出车祸了。”

-

情绪化推理

- 表现:将自己的感受当作事实的证据,因为“我感觉是这样”,事情就是这样”。

- 例子:“我感到焦虑,所以肯定要出事了。” “我感到内疚,说明我一定是个坏人。”

-

“应该”和“必须”的绝对化命令

- 表现:对自己、他人或世界抱有不切实际的、僵化的规则和期望,一旦这些“应该”没有被满足,就会产生强烈的愤怒、沮丧或内疚。

- 例子(对自己):“我必须做到完美,不能有任何失误。” (对他人):“他应该理解我,不应该让我失望。” (对世界):“生活应该是公平的。”

-

个人化

- 表现:在没有明确证据的情况下,将一些与自己无关的负面事件归咎于自己,认为都是自己的错。

- 例子:“今天团队项目没做好,都是因为我拖了后腿。” “朋友心情不好,一定是我哪里惹到他了。”

成因

畸形思维的成因通常是复杂且多方面的:

- 童年经历:在缺乏关爱、过度批评、虐待或忽视的家庭环境中长大,孩子容易内化这些负面评价,形成关于自己和他人的畸形核心信念(如“我不好”、“世界是危险的”)。

- 创伤事件:经历重大创伤(如事故、暴力、失去亲人)后,为了应对痛苦,大脑可能会发展出一些僵化的思维模式来保护自己,但这些模式后来会成为障碍。

- 生物学因素:某些神经递质(如血清素)的失衡可能与负面思维模式的产生有关。

- 社会文化因素:高压的社会环境、不切实际的媒体宣传(如完美身材、成功学)也可能加剧个体的畸形思维。

影响

长期处于畸形思维模式下,会带来严重的负面影响:

- 情绪影响:导致持续的负面情绪,如抑郁、焦虑、愤怒、羞耻和无助感。

- 行为影响:使人回避挑战、拖延不前、社交退缩,甚至出现自毁行为。

- 人际关系影响:由于过度猜忌、指责或期望过高,容易破坏与家人、朋友和同事的关系。

- 自我认知影响:严重损害自尊和自我价值感,让人陷入自我否定的恶性循环。

如何应对和矫正?

好消息是,思维模式是可以被识别、挑战和改变的,这个过程通常需要时间和努力,但非常有效。

-

自我觉察

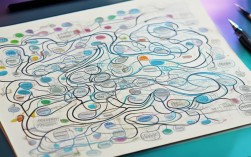

- 第一步也是最关键的一步,当负面情绪出现时,停下来问自己:“我刚才在想什么?” 尝试捕捉到那个自动跳入脑海的、不合理的念头,可以准备一个“思维记录表”来记录。

-

识别和命名

学习识别上述提到的各种思维陷阱(如“哦,这又是我灾难化思维在作祟了”),命名能让你从情绪中抽离出来,从一个更客观的视角看待自己的思维。

-

挑战和重构

- 质疑:这个想法有证据支持吗?是事实还是我的感觉?有没有其他的可能性?

- 寻找证据:支持这个想法的证据是什么?反对这个想法的证据又是什么?

- 寻找替代解释:除了最坏的结果,还有没有其他更合理、更积极的解释?

- 换个角度思考:如果我的好朋友遇到同样情况,我会怎么对他说?我会给他什么样的建议?

-

寻求专业帮助

- 认知行为疗法是矫正畸形思维最有效、最主流的心理治疗方法,CBT的核心就是帮助来访者识别、挑战并改变这些不适应性的思维模式,从而改善情绪和行为。

- 咨询师能提供一个安全、支持的环境,并教你系统化的工具来应对思维困境。

“畸形思维”就像一副扭曲的眼镜,让我们看到的自己和世界都是变形的,它不是性格的缺陷,而是一种可以被理解、被看见、并最终被改变的心理习惯,通过持续的自我觉察和专业的心理干预,任何人都有可能摘下这副“眼镜”,看到一个更真实、更平衡、也更充满希望的世界。