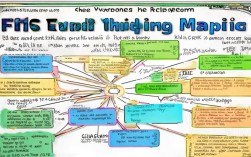

法治思维的含义

法治思维,顾名思义,是指以法治为核心和根本准则来观察、分析、判断和解决问题的思维方式,它是一种强调规则至上、权利保障、程序正当、权力制约的理性思维模式。

它包含以下几个层面的含义:

-

核心是“法律至上”:法治思维的首要前提是承认法律的至高无上地位,在国家治理和社会生活中,法律是最高权威,任何组织和个人(包括执政党和政府)都必须在宪法和法律的范围内活动,当法律与其他社会规范(如道德、政策、领导个人意志)发生冲突时,应优先服从法律。

-

基础是“权利本位”:法治思维以保障公民权利为出发点和落脚点,它要求在思考和解决问题时,首先要考虑“这件事是否侵犯了公民的合法权利?”、“如何通过法律途径来维护和实现公民的权利?”,它强调权力来源于权利,权力服务于权利。

-

路径是“程序正义”:法治思维高度重视程序,它认为“程序公正是实体公正的重要保障”,无论是决策、执法还是司法,都必须严格遵守法定程序,一个即使结果看似正确,但程序严重违法的行为,在法治思维下被视为无效或不正当。

-

目标是“制约权力”:法治思维天然地包含对权力的警惕和约束,它不相信绝对的权力,认为一切权力都必须受到法律的监督和制约,通过分权制衡、司法审查、公开透明等机制,防止权力被滥用,确保权力在法治轨道上运行。

-

方法是“规则思维”:法治思维倾向于用规则和逻辑来处理问题,而不是凭感觉、经验或个人好恶,它要求在出现纠纷和矛盾时,首先寻求法律规则作为判断是非的标准,通过法律途径(如调解、仲裁、诉讼)来解决,而不是采取“找关系”、“闹事”等非法治方式。

简单比喻:如果说“人治思维”是“人说了算”,法治思维”规则说了算”,它要求我们像法官一样思考问题,在每一个决策和行动前,都先问一句:“法律是怎么规定的?”

法治思维的特征

法治思维作为一种独特的思维方式,具有以下几个鲜明特征:

规则至上性

- 表现:法律是衡量行为和判断是非的最终标准,一旦法律作出明确规定,任何人都不能以任何理由(如“为了大局”、“特殊情况”)来逾越或变通,社会秩序的建立和维护依赖于普遍、稳定、公开的法律规则,而非个别领导人的指令。

- 反面:反对“权大于法”、“言大于法”的“人治”现象。

权利保障性

- 表现:以公民权利为中心,在制定政策、执行公务、处理纠纷时,首要任务是考虑如何保护公民的人身权、财产权、政治权利等各项合法权益,权力的行使必须以不侵犯公民权利为边界。

- 反面:反对只强调管理、忽视和侵犯公民权利的“管制思维”或“官本位思维”。

程序正当性

- 表现:强调“过程”的合法性和公正性,要求权力的行使必须遵循法定的步骤、时限和方式,行政处罚前要告知当事人事实、理由和依据,听取其陈述和申辩,没有正当程序,即便实体结果正确,其合法性也会受到质疑。

- 反面:反对“重实体、轻程序”,为了追求所谓的“好结果”而“不择手段”的做法。

权力制约性

- 表现:认识到权力具有扩张性和腐蚀性,必须对其进行有效制约,法治思维要求权力结构内部(如立法、行政、司法之间)和外部(如社会舆论、公民监督)形成监督和制约网络,确保权力不被滥用。

- 反面:反对“绝对权力”和“一言堂”,警惕不受约束的权力导致腐败和专断。

责任明确性

- 表现:权力与责任相统一,行使任何权力都必须承担相应的法律责任,如果决策失误、执法违法、司法不公,相关责任人必须承担包括政治责任、行政责任、法律责任甚至刑事责任在内的后果。

- 反面:反对有权无责、权责脱节的“免责思维”或“免责文化”。

稳定可预期性

- 表现:法律一旦公布,就应保持相对稳定,不能随意变动,这使得社会成员能够对自己的行为后果有稳定的预期,从而安心地规划生产和生活,也降低了交易成本,促进了社会经济的长期稳定发展。

- 反面:反对“朝令夕改”、“政策多变”,导致社会无所适从的“运动式治理”。

理性平和性

- 表现:法治思维是一种理性的、非情绪化的思维方式,它要求在处理矛盾和冲突时,保持冷静和克制,依据事实和法律进行逻辑分析和判断,而不是被愤怒、偏见或激情所左右。

- 反面:反对“信访不信法”、“闹大才解决”等非理性的维权方式。

| 维度 | 法治思维 | 人治思维(对比) |

|---|---|---|

| 权威来源 | 法律至上 | 个人或少数人意志 |

| 核心关切 | 权利保障 | 权力行使与管理 |

| 解决问题方式 | 遵循程序,依法解决 | 凭经验、凭感觉、找关系 |

| 对权力的态度 | 权力必须受制约 | 权力集中,缺乏监督 |

| 行为标准 | 规则、逻辑、稳定 | 情绪、利益、个人好恶 |

| 结果预期 | 稳定、公平、可预期 | 随意、不确定、因人而异 |

法治思维是现代文明社会的基石,它不仅是一种思维方式,更是一种价值追求和行为准则,它要求将法律内化为一种信仰,外化为一种习惯,从而推动国家治理体系和治理能力的现代化,最终实现社会的公平正义与和谐稳定。