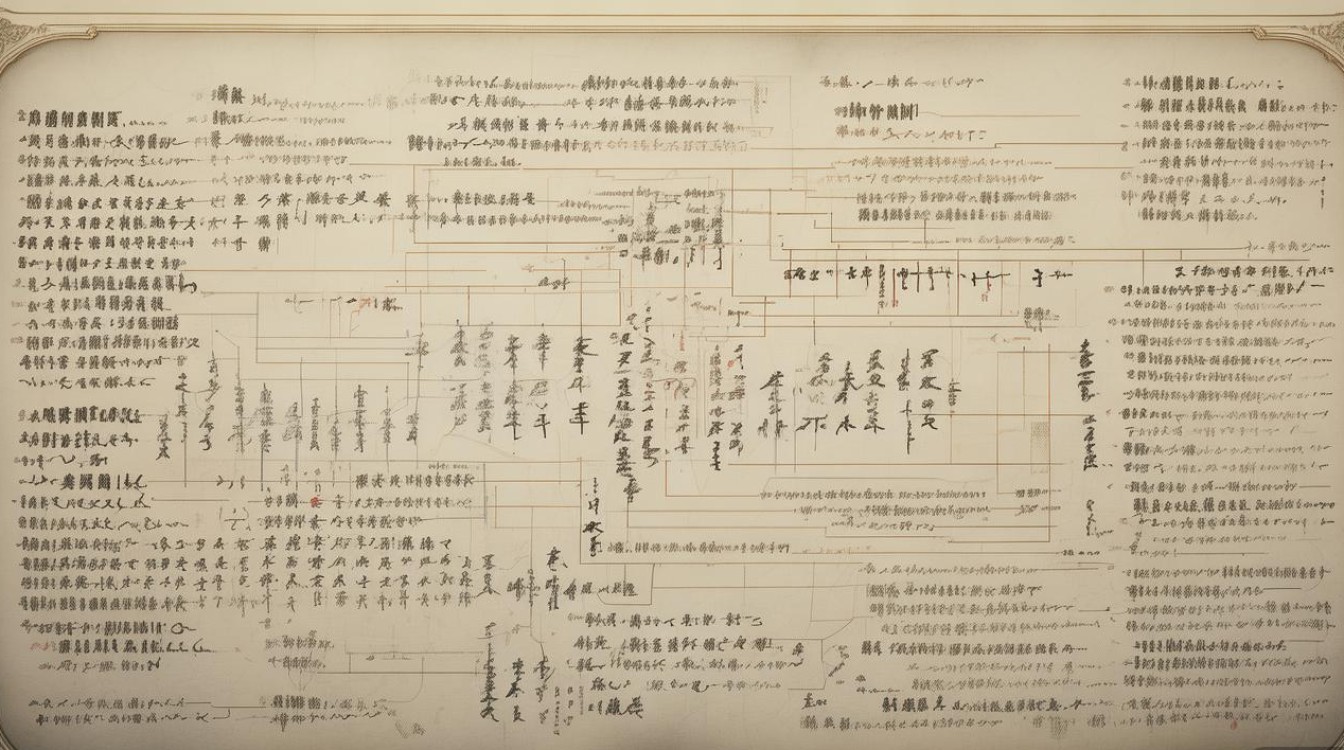

王安石 思维导图

中心主题:王安石 (1021年 - 1086年) - 北宋杰出的政治家、文学家、改革家

一级分支一:生平与时代背景

-

1 生平关键节点

- 早年经历 (1021-1042)

- 出生于临川(今江西抚州),官宦家庭。

- 聪明好学,博览群书,文采出众。

- 21岁中进士,踏上仕途。

- 地方任职 (1042-1058)

- 在鄞县(今浙江宁波)、常州、江东等地担任地方官。

- 实践与观察: 亲眼目睹了土地兼并、财政困难、百姓贫困的社会现实,萌生了改革思想。

- 兴修水利、贷谷与民、整顿吏治,积累了宝贵的基层治理经验。

- 入京为官与变法准备 (1058-1069)

- 向宋仁宗上万言书《上仁宗皇帝言事书》,系统阐述改革主张,但未被采纳。

- 在江宁府(今南京)讲学,著书立说,形成完整的改革理论体系。

- 变法时期 (1069-1085)

- 宋神宗即位,锐意改革。

- 1069年,被任命为参知政事(副宰相),次年拜同中书门下平章事(宰相),开始主导“王安石变法”。

- 在神宗支持下,大规模推行新法,雷厉风行。

- 两次罢相与晚年

- 第一次罢相 (1074): 因天灾、保守派攻击及自身性格刚愎,第一次罢相,退居江宁。

- 第二次复相与再罢 (1075-1076): 短暂复相后,因与神宗在具体政策上产生分歧及保守派压力,再次罢相,彻底退出政治舞台。

- 晚年: 退居江宁,潜心著述,封“荆国公”,世称“王荆公”。

- 逝世 (1086)

司马光上台,新法尽废,王安石在忧愤中病逝于江宁。

- 早年经历 (1021-1042)

-

2 时代背景

- “三冗”问题: 冗官(官员过多)、冗兵(军队臃肿)、冗费(财政开支巨大)。

- 积贫积弱: 国家财政空虚,军事实力不强,无法有效抵御外敌(辽、西夏)。

- 土地兼并: 豪强地主大量兼并土地,农民失去土地,社会矛盾尖锐。

- 阶级矛盾: 农民起义时有发生,社会不稳定。

一级分支二:核心思想与哲学理念

-

1 经世致用的“新学”

- 核心: 反对空谈义理,主张学问要为社会现实服务。

- 特点: 重新解释儒家经典(《周礼》是其重要依据),为其变法提供理论依据。

- 影响: 打破了当时理学的思想垄断,为变法奠定了坚实的理论基础。

-

2 “天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”

- 解读:

- 天变不足畏: 自然灾害(如彗星、旱灾)与人事无关,不应因天象而动摇改革决心。

- 祖宗不足法: 反对盲目遵从先朝的成法,应根据时代变化进行改革。

- 人言不足恤: 不必过多理会保守派和守旧势力的攻击和非议,要坚定信念。

- 意义: 这是王安石改革决心和勇气的集中体现,是其大无畏精神的宣言。

- 解读:

-

3 富国强兵的治国方略

- 最终目标: 改变北宋积贫积弱的局面,实现国富兵强。

- 核心逻辑: 通过国家干预经济(“理财”)来增加财政收入,再用财政收入来整顿军队,增强国防。

一级分支三:主要成就 - 王安石变法

-

1 富国之法 (理财方面)

- 青苗法: 在青黄不接时,由政府低息贷款给农民,抑制高利贷盘剥。

- 募役法: 原来需服劳役的家庭,可按等级缴纳“免役钱”,政府用此钱雇人服役,解放了生产力,增加了政府收入。

- 市易法: 在京城设“市易务”,调控物价,稳定市场,并向商人提供贷款,政府从中获利。

- 方田均税法: 重新丈量土地,按土地多少、好坏收税,增加国家税收,打击隐瞒土地的豪强。

- 农田水利法: 鼓励兴修水利,对有功者给予奖励,促进农业发展。

-

2 强兵之法 (军事方面)

- 保甲法: 农村住户,十家为一保,五保为一大保,农忙时务农,农闲时训练,维护地方治安,并作为兵源。

- 保马法: 由民间代养官马,政府提供饲料费和兽医,节省了养马费用,扩大了骑兵来源。

- 将兵法: 将禁兵固定将领进行训练,提高了军队的战斗力和纪律性。

- 设军器监: 专门管理武器制造,改进武器质量。

-

3 育才之法 (教育方面)

- 改革科举: 废除死记硬背的帖经、墨义,增加策论(考察分析时事问题的能力)和经义(阐述儒家经典思想的深度)。

- 整顿太学: 扩建太学,设立“三舍法”(外舍、内舍、上舍),根据成绩晋升,培养实用人才。

一级分支四:历史影响与评价

-

1 积极影响

- 经济上: 增加了国家财政收入,在一定程度上限制了大地主和高利贷者的剥削,促进了农业生产的发展。

- 军事上: 整顿了军队,提升了部分地区的战斗力,在一定程度上增强了国防力量。

- 政治上: 打破了世袭官僚的惰性,冲击了大地主阶级的既得利益,体现了改革精神。

- 思想上: “新学”的兴起,活跃了学术思想,为后世改革提供了借鉴。

-

2 局限性与争议

- 用人不当: 一些新法执行者(如吕惠卿、曾布)品行不端,借机中饱私囊,败坏了新法声誉。

- 急于求成: 改革步伐过快,未能充分考虑不同地区的实际情况,导致政策“一刀切”,引发民怨。

- 触犯大地主利益: 改革的核心是“理财”,严重损害了保守派(大地主、大商人)的利益,遭到他们强烈的反对。

- 与神宗的关系: 神宗的支持是变法的关键,但神宗的动摇也影响了变法的稳定性和持续性。

-

3 后世评价

- 肯定派 (改革家视角)

- 梁启超: 称王安石为“千古一人”,是中国历史上最伟大的改革家,认为其变法是试图用国家资本主义拯救中国的伟大尝试。

- 现代主流史观: 承认其改革的进步性和必要性,认为其失败是多重因素(时代局限、阻力过大、执行偏差)共同作用的结果。

- 否定派 (守旧派视角)

- 司马光、苏轼等: 认为新法“与民争利”,扰民害民,破坏了社会秩序,是导致北宋灭亡的根源之一。

- 南宋官方: 基本沿用了保守派的观点,对王安石持否定态度。

- 肯定派 (改革家视角)

一级分支五:文学成就

-

1 诗歌

- 风格: 峻峭、精炼、含蓄,富有哲理和政治抱负。

- 名篇:

- 《泊船瓜洲》:“春风又绿江南岸,明月何时照我还。”(思乡之情)

- 《梅花》:“墙角数枝梅,凌寒独自开。”(高洁品格)

- 《登飞来峰》:“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”(政治抱负与远见)

-

2 散文

- 风格: 结构严谨,说理透彻,逻辑性强,雄健峭拔。

- 地位: “唐宋八大家”之一,是宋代古文运动的领袖。

- 名篇:

- 《游褒禅山记》:借游山探洞阐述“志、力、物”三者关系,强调“尽吾志也而不能至者,可以无悔矣”,充满思辨精神。

- 《伤仲永》:通过方仲永的悲剧,强调后天学习和勤奋的重要性,是其教育思想的体现。

- 《答司马谏议书》:驳斥司马光对新法的指责,言辞犀利,立场坚定,是其政论文的典范。

一级分支六:历史地位与遗产

-

1 政治遗产

- 改革的先驱: 其变法是中国封建社会一次重要的、影响深远的改革运动,为后世改革家提供了宝贵的经验和教训。

- 矛盾的焦点: 王安石变法是北宋中后期政治斗争的核心,其成败深刻影响了北宋的国运。

-

2 思想遗产

- 经世致用: 开创了儒家思想服务于现实政治的新路径,影响了明清之际的实学思潮。

- 改革精神: “天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的精神,成为中华民族面对困难、勇于革新的宝贵精神财富。

-

3 文化遗产

作为杰出的文学家,其诗文作品是中国文学史上的瑰宝,流传千古。