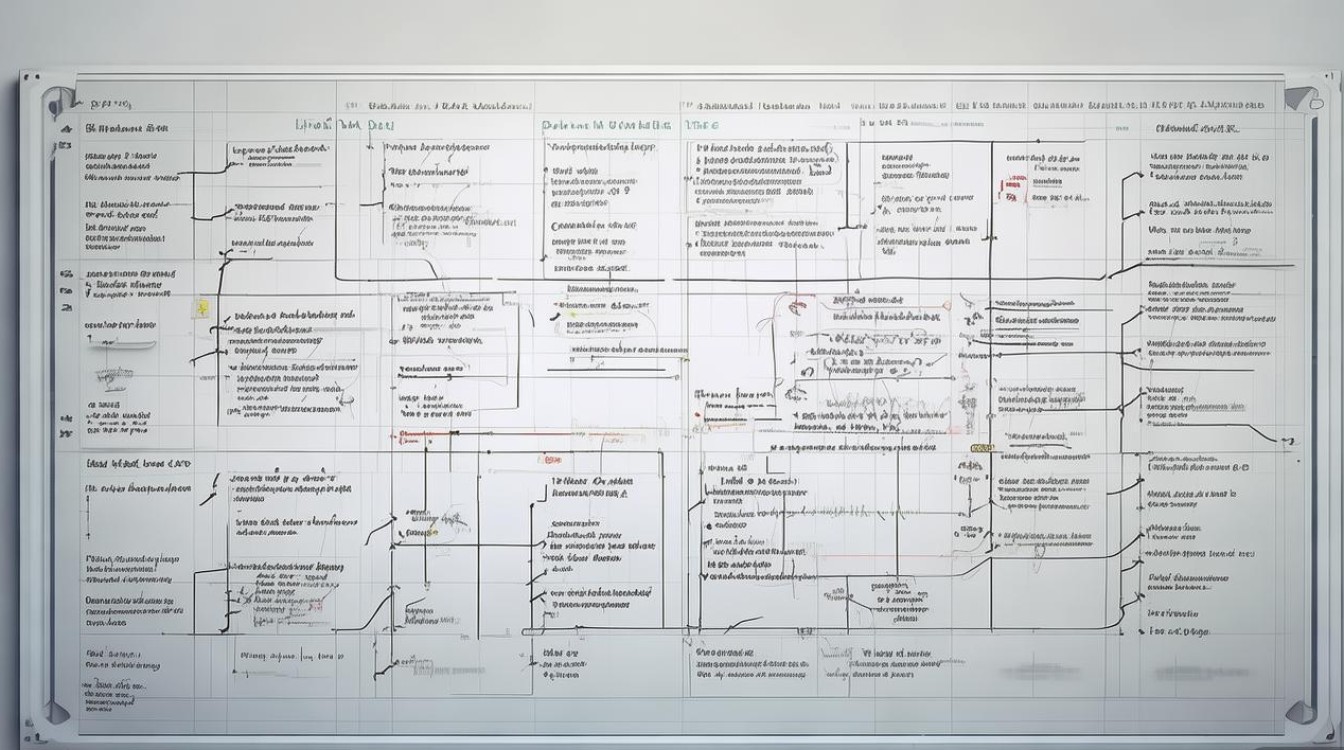

高中数学必修一 思维导图 (总览)

核心主题:集合与函数的基本概念、性质及应用

-

第一章:集合与常用逻辑用语

-

第一节:集合

- 集合的含义与表示

- 元素与集合的关系: 属于 (∈),不属于 (∉)

- 集合中元素的特征: 确定性、互异性、无序性

- 集合的表示方法:

- 列举法:

{1, 2, 3, ...} - 描述法:

{x | P(x)}(其中P(x)是x满足的条件) - 文氏图 (Venn Diagram)

- 列举法:

- 集合间的基本关系

- 子集:

A ⊆ B(A是B的子集) - 真子集:

A ⊂ B(A是B的真子集,且A ≠ B) - 集合相等:

A = B(A ⊆ B 且 B ⊆ A) - 空集: (是任何集合的子集)

- 子集:

- 集合的基本运算

- 交集:

A ∩ B = {x | x ∈ A 且 x ∈ B} - 并集:

A ∪ B = {x | x ∈ A 或 x ∈ B} - 补集:

∁ᵤA = {x | x ∈ U 且 x ∉ A}(U为全集) - 运算性质: 等幂律、交换律、结合律、分配律、德摩根律 (

∁ᵤ(A ∩ B) = (∁ᵤA) ∪ (∁ᵤB))

- 交集:

- 集合的含义与表示

-

第二节:常用逻辑用语

- 命题及其关系

- 命题: 可以判断真假的陈述句。

- 原命题与逆命题、否命题、逆否命题

- 原命题:

若p,则q - 逆命题:

若q,则p - 否命题:

若非p,则非q - 逆否命题:

若非q,则非p

- 原命题:

- 四种命题的关系: 原命题 ⇔ 逆否命题;逆命题 ⇔ 否命题。

- 等价命题: 原命题与逆否命题的真假相同。

- 充分条件与必要条件

- 定义:

若p ⇒ q,则p是q的充分条件,q是p的必要条件。 - 判断方法:

- 定义法

- 集合法:若集合A是集合B的子集 (

A ⊆ B),则“x ∈ A”是“x ∈ B”的充分条件。

- 定义:

- 全称量词与存在量词

- 全称量词 (∀): “任意”、“所有”、“一切”,全称命题:

∀x ∈ M, p(x) - 存在量词 (∃): “存在”、“有一个”、“至少有一个”,特称命题:

∃x ∈ M, p(x) - 命题的否定:

- 全称命题的否定是特称命题。

- 特称命题的否定是全称命题。

¬(∀x, p(x)) ⇔ ∃x, ¬p(x)¬(∃x, p(x)) ⇔ ∀x, ¬p(x)

- 全称量词 (∀): “任意”、“所有”、“一切”,全称命题:

- 命题及其关系

-

-

第二章:一元二次函数、方程和不等式

- 第一节:等式与不等式

- 等式性质

- 不等式性质

传递性、可加性、可乘性(正数保号,负数变号)

- 第二节:基本不等式

- 重要不等式:

a² + b² ≥ 2ab(当且仅当a=b时取“=”) - 基本不等式(均值不等式):

a, b > 0 ⇒ (a+b)/2 ≥ √ab(当且仅当a=b时取“=”)- “和定积最大,积定和最小”

- 使用条件: “一正、二定、三相等”

- 重要不等式:

- 第三节:二次函数与一元二次方程、不等式

- 二次函数

- 解析式:

f(x) = ax² + bx + c(a ≠ 0) - 图像: 抛物线

- 性质: 开口方向 (a>0向上, a<0向下)、对称轴

x = -b/(2a)、顶点坐标(-b/(2a), (4ac-b²)/(4a))、最值、单调性

- 解析式:

- 一元二次方程

- 求根公式:

x = [-b ± √(b²-4ac)] / (2a) - 根的判别式 (Δ):

Δ = b² - 4acΔ > 0⇔ 两不等实根Δ = 0⇔ 两相等实根(一个二重根)Δ < 0⇔ 无实根

- 根与系数的关系(韦达定理):

x₁ + x₂ = -b/ax₁ * x₂ = c/a

- 求根公式:

- 一元二次不等式

- 解法:

- 化为标准形式

ax² + bx + c > 0或< 0(a>0)。 - 求对应方程

ax² + bx + c = 0的根。 - 根据“大于取两边,小于取中间”的原则写出解集。

- 化为标准形式

- 解集与二次函数图像的关系: 看抛物线在x轴上方或下方的部分。

- 解法:

- 二次函数

- 第一节:等式与不等式

-

第三章:函数的概念与性质

- 第一节:函数的概念

- 函数的定义: 两个非空数集A, B,如果按照某种对应关系f,使A中的任意一个数x,在B中都有唯一确定的数y与之对应,则称f为从A到B的函数。

- 函数的三要素:

- 定义域: 自变量x的取值范围(求法:分母不为零、根号内非负、零指数幂底数不为零等)。

- 值域: 函数值y的取值范围。

- 对应关系 (f): 核心部分。

- 函数的表示方法:

- 解析法:

y = f(x)(最常用) - 图像法: 用坐标系中的点集表示函数关系。

- 列表法: 用表格列出x和y的对应值。

- 解析法:

- 分段函数: 在不同区间上,对应关系不同的函数。

- 第二节:函数的基本性质

- 单调性

- 定义: 区间I上,若

x₁ < x₂ ⇒ f(x₁) < f(x₂),则f在I上单调递增。 - 图像特征: 上升的曲线。

- 证明方法: 定义法(作差/作比)、导数法(后续学习)。

- 定义: 区间I上,若

- 奇偶性

- 奇函数:

f(-x) = -f(x)(图像关于原点对称) - 偶函数:

f(-x) = f(x)(图像关于y轴对称) - 非奇非偶函数: 不满足上述任何一个。

- 性质: 定义域关于原点对称是奇偶性的前提。

- 奇函数:

- 最值

- 定义: 函数在给定区间上的最大值和最小值。

- 求法: 利用单调性、数形结合、基本不等式等。

- 周期性 (拓展)

- 定义: 存在非零常数T,使得

f(x+T) = f(x)对定义域内一切x都成立。

- 定义: 存在非零常数T,使得

- 单调性

- 第三节:函数的应用

- 函数与方程

- 零点: 方程

f(x) = 0的根。 - 零点存在性定理(零点定理): 如果函数

y = f(x)在区间[a, b]上的图像是连续不断的一条曲线,并且有f(a)·f(b) < 0,那么函数y = f(x)在区间(a, b)内有零点。

- 零点: 方程

- 二分法求方程的近似解

- 原理: 利用零点存在性定理,不断缩小区间范围。

- 步骤: 区间中点 -> 判断符号 -> 缩小区间 -> 重复。

- 函数模型及其应用

- 常见函数模型: 一次函数、二次函数、指数函数、对数函数、幂函数。

- 应用步骤: 审题 -> 建模 -> 求解 -> 还原。

- 函数与方程

- 第一节:函数的概念

-

第四章:指数函数与对数函数

- 第一节:指数函数

- n次方根与分数指数幂

- n次方根:

xⁿ = a ⇒ x = ⁿ√a - 分数指数幂:

a^(m/n) = ⁿ√(a^m)

- n次方根:

- 指数函数的图像与性质

- 定义:

y = aˣ(a>0, a≠1) - 图像:

a > 1:过点(0,1),在第一、二象限,y>0,在R上单调递增。0 < a < 1:过点(0,1),在第一、二象限,y>0,在R上单调递减。

- 性质: 定义域R,值域(0, +∞),定点(0,1)。

- 定义:

- n次方根与分数指数幂

- 第二节:对数函数

- 对数的概念

- 定义:

aᵇ = N ⇔ logₐN = b(a>0, a≠1, N>0) - 常用对数:

lg N = log₁₀N - 自然对数:

ln N = logₑN

- 定义:

- 对数的运算性质

logₐ(MN) = logₐM + logₐNlogₐ(M/N) = logₐM - logₐNlogₐ(Mⁿ) = n logₐMlogₐa = 1,logₐ1 = 0- 换底公式:

logₐb = logₒb / logₒa(常用logₐb = lnb / lna)

- 对数函数的图像与性质

- 定义:

y = logₐx(a>0, a≠1) - 图像:

a > 1:过点(1,0),在第一、四象限,x>0,在(0, +∞)上单调递增。0 < a < 1:过点(1,0),在第一、四象限,x>0,在(0, +∞)上单调递减。

- 性质: 定义域(0, +∞),值域R,定点(1,0)。

- 定义:

- 对数的概念

- 第三节:函数的应用(二)

- 函数与方程的再认识

指数/对数方程的解法(化为同底、换元等)。

- 函数模型的增长比较

- 增长速度: 指数函数 > 幂函数 > 一次函数 > 对数函数 (在x足够大时)。

- 底数对指数函数增长的影响:

a越大 (a>1),增长越快。 - 底数对对数函数增长的影响:

a越小 (0<a<1),增长越快(函数值下降越慢)。

- 函数与方程的再认识

- 第一节:指数函数

如何使用这份思维导图

- 构建框架: 先在纸上画出中央主题“必修一数学”,然后根据上面的四大章画出一级分支。

- 填充细节: 回忆每个章节下的核心概念,将二级、三级分支补充完整,在“函数的基本性质”下,画出“单调性”、“奇偶性”等分支。

- 关联知识点: 用不同颜色的笔或箭头,将有关联的知识点连接起来。

- 将“二次函数图像”与“一元二次不等式解集”连接。

- 将“指数函数”与“对数函数”互为反函数的关系连接。

- 将“零点存在性定理”与“二分法”连接。

- 标记重点难点: 在自己薄弱或重要的知识点旁边打上星号或问号,以便复习时重点关注。

- 实践应用: 针对每个分支,尝试自己举例说明,针对“基本不等式”,自己构造一个“一正二定三相等”的题目。

希望这份详细的思维导图能帮助你更好地理解和掌握高中数学必修一的内容!