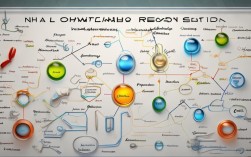

思维导图总览

这张思维导图将中药学分为五大核心板块:

- 基础理论:中药学的基石,解释“为什么这么用”。

- 中药性能:认识每味药的核心特质,是“怎么用”的关键。

- 中药分类:将成百上千种药物进行系统化管理,方便学习。

- 配伍与禁忌:指导临床安全、有效用药的原则。

- 应用与炮制:理论联系实际,指导具体操作。

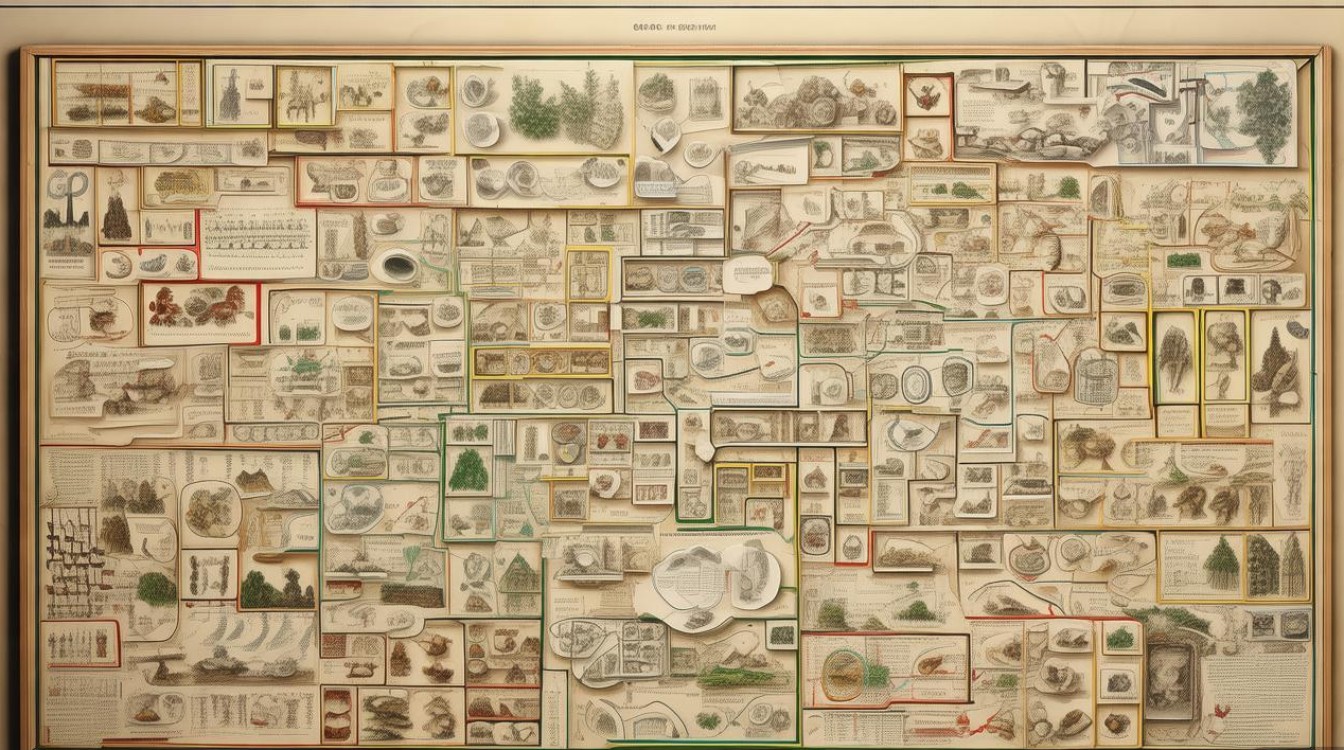

详细思维导图(文字版)

由于无法直接生成图形,我将用层级化的文字来模拟思维导图的结构,你可以根据这个结构轻松地在纸上或软件中绘制出来。

中心主题:中药学

基础理论 (The Foundation)

- 1 中药起源与发展

- 起源:神农尝百草(传说)

- 奠基:《神农本草经》(现存最早的药学专著)

- 发展:

- 《本草经集集》(陶弘景):首创“诸病通用药”分类法

- 《新修本草》(唐代):世界上第一部药典

- 《经史证类备急本草》(宋代):图文并茂,集大成者

- 《本草纲目》(李时珍,明代):中药学巅峰之作,影响世界

- 2 中药采集与炮制

- 采集:强调“道地药材”(如川贝母、怀地黄)和采收时节(如二月茵陈,五月当柴烧)。

- 炮制:

- 目的:减毒、增效、改变药性、便于储存和制剂。

- 方法:

- 修治:净选、粉碎、切制

- 水制:漂洗、浸泡、水飞

- 火制:炒、炙、煅、煨

- 水火共制:蒸、煮

- 3 中药剂量与用法

- 剂量:

- 影响因素:药物质地(花叶轻,金石重)、病情轻重、患者体质、年龄。

- 换算:古代(斤、两、钱)与现代(克)。

- 用法:

- 剂型:汤剂(最常用)、丸剂(缓效)、散剂(便捷)、膏剂(外用/内服)、酒剂、丹剂等。

- 煎药法:先煎、后下、包煎、另煎、烊化(冲服)、兑服。

- 服药法:一般温服,一日两次;特殊病证特殊服法(如治疟疾在发作前2小时)。

- 剂量:

中药性能 (The Properties - 核心内容)

- 1 四气

- 定义:指药物的寒、热、温、凉四种药性。

- 作用:

- 寒、凉:清热、泻火、解毒(如黄连、金银花)。

- 温、热:散寒、温里、助阳(如附子、干姜)。

- 平性:药性平和,介于寒凉与温热之间(如党参、甘草)。

- 2 五味

- 定义:指药物的酸、苦、甘、辛、咸五种味道,与功效密切相关。

- 作用:

- 酸:收敛、固涩(如乌梅、五味子)。

- 苦:泄、燥、坚(如大黄-泻下,黄连-燥湿)。

- 甘:补、缓、和(如人参-补气,甘草-调和药性)。

- 辛:散、行(如麻黄-发汗,川芎-活血行气)。

- 咸:软、下(如芒硝-泻下软坚)。

- 淡:渗、利(如茯苓、薏苡仁-利水渗湿)。

- 3 升降浮沉

- 定义:指药物作用于人体的四种趋向。

- 作用:

- 升:向上(如升麻-升阳举陷)。

- 降:向下(如大黄-攻下通便)。

- 浮:向外(如麻黄-发汗解表)。

- 沉:向内(如磁石-重镇安神)。

- 规律:花、叶、升浮;子、实、沉降;性升浮多,沉降少。

- 4 归经

- 定义:指药物对机体某脏腑经络的选择性作用。

- 目的:使药力直达病所,提高疗效。

- 举例:桔梗归肺经,能宣肺利咽;酸枣仁归心、肝经,能养心安神。

- 5 毒性

- 定义:指药物对机体损害的程度。

- 分类:

- 大毒(如川乌、草乌):严格控制剂量。

- 有毒(如附子、细辛):需炮制后使用。

- 小毒/常毒(如吴茱萸、苦杏仁):注意配伍和剂量。

- 无毒(如人参、茯苓):可常服。

中药分类 (The Classification)

- 1 按功能分类(最常用)

- 解表药:发散表邪(麻黄、桂枝、薄荷)。

- 清热药:清解里热(黄连、金银花、石膏)。

- 泻下药:通便泻下(大黄、芒硝)。

- 祛风湿药:祛除风湿(独活、威灵仙)。

- 化湿药:化湿运脾(苍术、厚朴)。

- 利水渗湿药:通利水道(茯苓、泽泻)。

- 温里药:温里散寒(附子、干姜)。

- 理气药:行气止痛(陈皮、枳实)。

- 消食药:消食化积(山楂、神曲)。

- 驱虫药:杀虫止痒(使君子、槟榔)。

- 止血药:制止出血(三七、仙鹤草)。

- 活血化瘀药:通利血脉(川芎、丹参)。

- 化痰止咳平喘药:化痰止咳(半夏、杏仁)。

- 安神药:安定神志(酸枣仁、朱砂)。

- 平肝息风药:平肝潜阳、息风止痉(天麻、石决明)。

- 开窍药:通关开窍(麝香、石菖蒲)。

- 补虚药:

- 补气(人参、白术)

- 补阳(鹿茸、淫羊藿)

- 补血(当归、熟地黄)

- 补阴(沙参、麦冬)

- 收涩药:收敛固涩(五味子、山茱萸)。

- 涌吐药:引吐毒物(常山、瓜蒂)。

- 外用药与攻毒杀虫止痒药:外用为主(硫磺、雄黄)。

- 2 挡自然属性分类

- 植物药:根、茎、叶、花、果实、种子。

- 动物药:全虫、角、甲、贝壳。

- 矿物药:石膏、朱砂。

配伍与禁忌 (The Rules)

- 1 配伍

- 定义:根据病情和药性,将两味或多味药配合使用。

- “七情”配伍:

- 单行:单味药应用。

- 相须:性能功效相似的药物合用,增强疗效(如石膏配知母)。

- 相使:一种药物为主,另一种为辅,提高主药疗效(如黄芪配茯苓)。

- 相畏:一种药物的毒性或副作用,能被另一种药物减轻或消除(如生半夏畏生姜)。

- 相杀:一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性或副作用(如生姜杀生半夏毒)。

- 相恶:两种药物合用,一种药物会破坏另一种药物的功效(如人参恶莱菔子)。

- 相反:两种药物合用,会产生或增强毒性或副作用(如“十八反”、“十九畏”)。

- 2 用药禁忌

- 配伍禁忌:

- “十八反”:本草明言十八反,半萎贝蔹及攻乌,藻戟遂芫俱战草,诸参辛芍叛藜芦。

- “十九畏”:硫黄原是火中精,朴硝一见便相争,水银莫与砒霜见,狼毒最怕密陀僧,巴豆性烈最为上,偏与牵牛不顺情,丁香莫与郁金见,牙硝难合京三棱,川草草郁不顺犀,人参最怕五灵脂。

- 妊娠禁忌:

- 禁用药:毒性大或药性峻烈(如麝香、三棱、莪术)。

- 慎用药:活血化瘀、行气、攻下(如桃仁、大黄)。

- 服药食忌(忌口):服药期间,一般忌食生冷、油腻、腥膻、有刺激性的食物。

- 配伍禁忌:

应用与拓展 (Application & Extension)

- 1 方剂学基础

- 概念:按“君、臣、佐、使”的原则,将两味以上的药物组合成方。

- 君药:方中主药,针对主病或主证。

- 臣药:辅助君药加强疗效,或治疗兼证。

- 佐药:

- 佐助药:治疗兼证。

- 佐制药:消除或减缓君、臣药的毒烈之性。

- 反佐药:与君药药性相反,但在病重邪盛时起作用。

- 使药:

- 引经报使药:引导药力直达病所。

- 调和药:调和方中诸药。

- 2 中药现代化研究

- 有效成分提取:如青蒿素(抗疟)、麻黄素(平喘)。

- 药理作用研究:用现代医学方法阐明中药的作用机制。

- 质量控制:建立指纹图谱、含量测定等标准。

如何使用这份思维导图

- 构建框架:先在纸上画出中心“中药学”,然后画出五大主干(基础理论、中药性能、中药分类、配伍与禁忌、应用与拓展)。

- 填充细节:逐个分支,将上述文字内容填入对应的二级、三级节点中,建议使用不同颜色的笔来区分不同板块,增强记忆。

- 联系与对比:

- 将“中药性能”中的“四气五味”与“中药分类”中的具体药物联系起来,思考为什么黄连是苦寒的,为什么薄荷是辛凉的。

- 将“配伍”中的“相须相使”与方剂中的“君臣”概念联系起来。

- 实践应用:学习一味新药(如麻黄)时,把它放到这个框架里去分析:

- 它属于哪一类?(解表药)

- 它的性能是什么?(辛、微苦,温;归肺、膀胱经;发汗解表,宣肺平喘)。

- 它的配伍禁忌是什么?(不宜与辛温发散药同用,以免发汗太过)。

- 它在方剂中通常扮演什么角色?(君药,如麻黄汤)。

这份思维导图为你提供了一个从宏观到微观、从理论到实践的完整学习路径,希望能帮助你更好地掌握中药学的精髓。