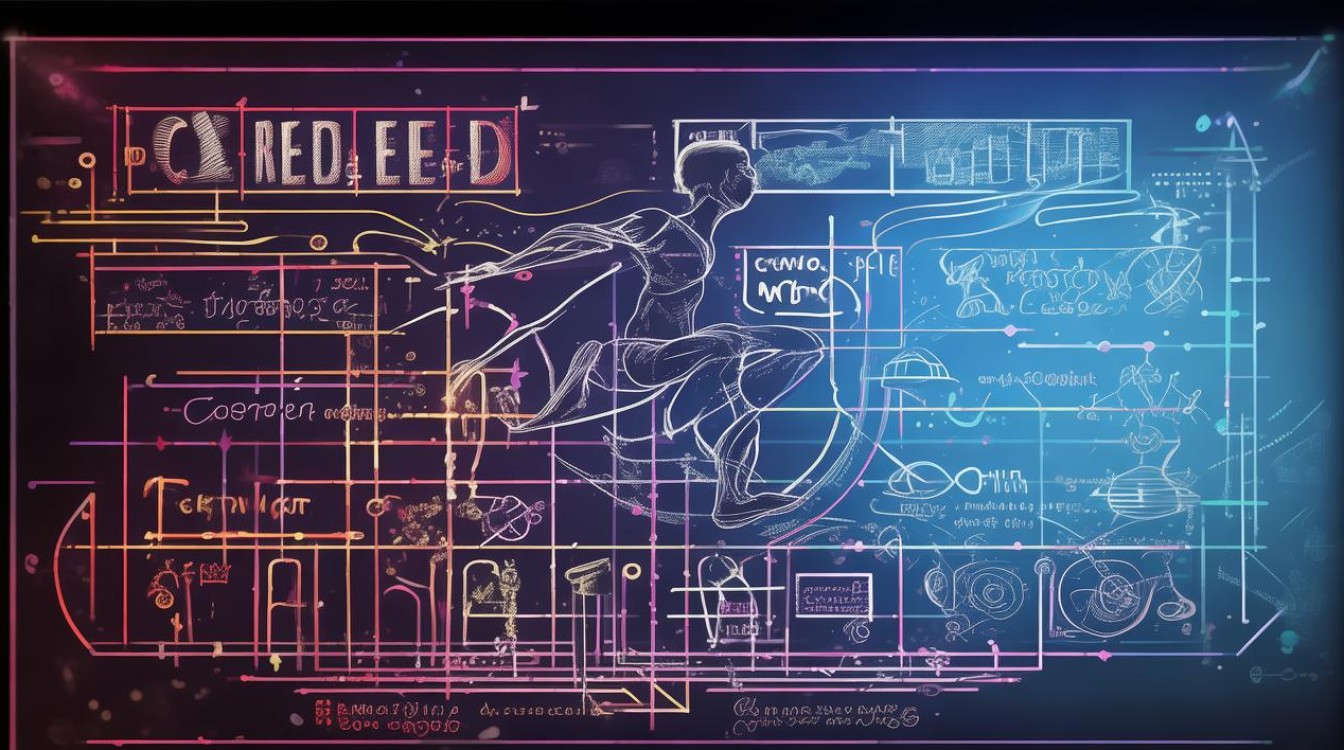

与运动思维导图以核心概念为中心,分支涵盖力的类型、作用效果、牛顿定律及运动状态变化,清晰呈现二者关系

《力与运动思维导图》

在物理学中,力和运动是两个紧密相连且极为重要的概念,它们贯穿于整个物理世界的各种现象之中,从微观粒子的运动到宏观天体的运行都离不开对力与运动的分析和理解,通过构建思维导图来梳理这一知识体系,有助于我们更系统、全面地掌握相关知识点及其相互关系。

力的基础知识

(一)定义

力是物体对物体的作用,这种作用总是成对出现,即施力物体同时也是受力物体,当我们用手推桌子时,手对桌子施加了一个向前的力,同时桌子也会对手产生一个向后的反作用力。

| 类型 | 特点 | 示例 |

|---|---|---|

| 重力 | 由于地球吸引而使物体受到的力,方向竖直向下 | 苹果落地、人站在地面上感受到的压力 |

| 弹力 | 物体发生弹性形变后要恢复原状时产生的力 | 弹簧被拉伸或压缩后产生的回复力、绳子吊起物体时的拉力 |

| 摩擦力 | 阻碍物体相对运动的力 | 木块在桌面上滑动时受到的阻力、汽车刹车时轮胎与地面间的摩擦力 |

(二)三要素

- 大小:可以用弹簧测力计等工具测量,单位是牛顿(N),不同的力其大小差异很大,如重力的大小与物体的质量成正比(G = mg)。

- 方向:决定了力的作用效果的方向性,比如重力的方向始终竖直向下,而拉力的方向则沿着绳子指向外。

- 作用点:力作用在物体上的位置,同一大小的力,作用点不同,产生的效果也不同,推门时,在离门轴较远的地方用力比靠近门轴处更容易推开门。

运动的描述

(一)参照物

要判断一个物体是否运动以及如何运动,需要选取另一个假定不动的物体作为参照物,同一个物体相对于不同的参照物,它的运动状态可能是不同的,坐在行驶中的汽车里的乘客,以汽车为参照物时是静止的,但以路边的树木为参照物则是运动的。

(二)速度

速度是描述物体运动快慢的物理量,它等于位移与所用时间的比值(v = s/t),速度既有大小又有方向,是矢量,根据速度是否变化,可分为匀速直线运动和变速运动,在匀速直线运动中,物体的速度保持不变;而在变速运动中,速度会随时间发生变化。

| 运动类型 | 特点 | 公式举例 |

|---|---|---|

| 匀速直线运动 | 速度大小和方向都不变 | v = s/t(其中s为位移,t为时间) |

| 加速直线运动 | 速度逐渐增大 | a = (vₜ v₀)/t(a为加速度,vₜ为末速度,v₀为初速度) |

| 减速直线运动 | 速度逐渐减小 | 同上,但加速度方向与速度方向相反 |

(三)加速度

加速度表示速度变化的快慢程度,定义为速度的变化量与发生这一变化所用时间的比值(a = Δv/Δt),当加速度方向与速度方向相同时,物体做加速运动;当加速度方向与速度方向相反时,物体做减速运动。

牛顿运动定律

(一)第一定律(惯性定律)

一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止,这表明物体具有惯性,其大小只与物体的质量有关,质量越大,惯性越大,汽车突然启动时,乘客会向后仰,就是因为乘客具有惯性,要保持原来的静止状态。

(二)第二定律(F = ma)

物体的加速度跟所受的合外力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同,这个定律定量地揭示了力、质量和加速度之间的关系,用相同的力推不同质量的小车,质量小的小车获得的加速度大。

(三)第三定律(作用力与反作用力定律)

两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等、方向相反、作用在同一条直线上,需要注意的是,作用力和反作用力分别作用在不同的物体上,不能相互抵消,人走路时,脚对地面施加向后的作用力,地面对脚施加向前的反作用力,使人前进。

力的合成与分解

多个力共同作用在一个物体上时,可以用一个合力来代替它们的效果,这就是力的合成,力的合成遵循平行四边形定则或三角形定则,反之,将一个力分解为几个分力的过程叫做力的分解,同样遵循上述定则,在实际问题中,合理地进行力的合成与分解可以简化问题的分析,将斜面上物体所受的重力分解为沿斜面向下的分力和垂直于斜面的分力,便于研究物体在斜面上的运动情况。

相关问题与解答

为什么滑冰运动员停止用力后还能继续滑行一段距离?

解答:这是由于运动员具有惯性,根据牛顿第一定律,一切物体都有保持原来运动状态的性质,即惯性,当运动员停止用力后,虽然没有了外力推动,但由于惯性,他仍会保持原来的运动状态继续滑行一段距离,直到受到摩擦力等阻力的作用逐渐停下来。

一个质量为m的物体放在倾角为θ的斜面上,恰好能匀速下滑,求物体与斜面间的动摩擦因数μ。(假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)

解答:对物体进行受力分析,沿斜面方向有mgsinθ = f(摩擦力),垂直于斜面方向有N = mgcosθ,又因为f = μN,联立可得μ = tanθ。

通过对力与运动的深入学习和理解,我们能够更好地解释生活中的各种物理现象,并为解决实际问题提供理论依据,希望这份思维导图能帮助大家构建起清晰的知识框架,进一步