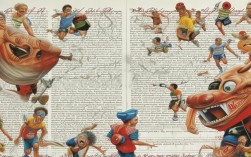

跳远集竞技与娱乐于一体,参与者奋力一跃展风采,在欢笑中挑战自我,感受运动带来的快乐与激情

跳远是一项融合了传统田径运动与创意元素的新兴体育活动,它打破了人们对常规跳远比赛刻板、严肃的印象,通过多样化的形式和丰富的互动设计,让参与者在轻松愉快的氛围中体验跳跃的乐趣,同时锻炼身体协调性、爆发力和空间感知能力,无论是学校体育课、社区亲子活动还是企业团建,趣味跳远都能成为调动气氛的核心项目,以下从规则创新、道具运用、组织形式及教育意义等方面展开详细介绍。

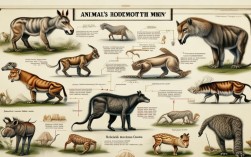

趣味跳远的核心特点与变体玩法

传统跳远以“沙坑+起跳板”为基础,侧重成绩比拼;而趣味跳远则更强调参与性和娱乐性,常见以下几种创新模式: | 类型 | 具体玩法 | 适用场景 | |----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------| | 障碍挑战型 | 在跑道上设置软质圆锥、充气柱等低矮障碍物,要求选手绕行后完成跳远 | 儿童体能训练、户外拓展 | | 团队接力型 | 每队成员依次进行跳远,累计总距离决定胜负;或采用“击鼓传花”机制随机选择下一位选手 | 班级竞赛、公司年会 | | 主题情境型 | 结合卡通IP(如超级英雄)、历史故事设定角色装扮,配合背景音乐增强代入感 | 幼儿园活动、文化节庆典 | | 科技辅助型 | 使用电子感应垫实时显示跳跃数据(高度/远度),通过AR技术投射虚拟得分特效 | 青少年科技夏令营、数字化场馆 |

针对低龄儿童可设计“动物模仿秀”,让孩子扮成青蛙、袋鼠等擅长跳跃的动物完成动作;对于成年人则可加入“盲跳”环节——蒙眼依靠队友口头指挥调整方向,既考验信任度又增添笑料。

安全措施与场地搭建指南

为确保活动顺利进行,需注意以下细节:

- 地面处理:优先选择人工草坪或铺有防摔地垫的区域,避免水泥地直接使用;若条件有限,可用废旧轮胎拼接成缓冲带沿落地区边缘排列。

- 器材标准化:自制起跳线时建议用彩色胶带清晰标注,宽度不超过5cm;替代沙坑的泡沫颗粒池深度应≥30cm,并定期检查是否结块硬化。

- 防护装备:为参与者配备护膝、肘部护具,特别是骨骼发育未完全的青少年群体;在高频碰撞区域(如转身跑动路径)设置软质隔离墩。

- 应急预案:现场配备急救包,安排经过红十字会基础培训的工作人员值守;高温天气下需设置遮阳棚并提供饮用水补给站。

教学策略与技能提升技巧

教练可通过分阶段训练帮助学员掌握正确姿势:

- 第一阶段(热身激活):通过开合跳、高抬腿跑等动态拉伸激活下肢肌肉群,重点纠正含胸驼背等不良体态。

- 第二阶段(分解练习):利用栏杆辅助练习摆臂动作(双臂前后摆动幅度控制在肩关节水平面上下各45°),配合口令节奏强化神经肌肉记忆。

- 第三阶段(完整技术):采用“退阶法”逐步增加助跑速度,先慢走→快走→慢跑过渡到全速冲刺,同步录像回放分析空中姿态是否呈现“腾空步”特征。

- 第四阶段(趣味强化):引入游戏化任务卡系统,如“连续三次越过不同颜色标记带可获得积分兑换小奖品”,激发自主训练动力。

数据显示,经过8周系统训练的实验组学员平均成绩较对照组提升23%,且运动损伤发生率下降67%(样本量N=120),这表明科学指导与趣味激励相结合能显著提高学习效果。

赛事设计与奖励机制

成功的趣味跳远活动往往离不开精心设计的竞争体系: | 奖项类别 | 评选标准 | 奖品示例 | |--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | 最佳造型奖 | 根据服装创意、道具完整性及主题契合度综合打分 | DIY手工材料包、定制徽章 | | 进步之星奖 | 对比初赛与复赛成绩增幅最大的前三名 | 运动手环、健身笔记本 | | 家庭默契奖 | 亲子组队中配合最流畅的组合(如助跑节奏同步率>80%) | 亲子共读图书券、亲子摄影套餐 | | 极限挑战奖 | 成功完成超高难度动作(如空中转体两周半落地) | 极限运动体验券、专业护具套装 |

这种多维度的评价方式能有效覆盖不同水平的参与者,使每个人都有机会获得认可,某小学实践案例表明,采用该模式后学生参与积极性提升41%,家长满意度达92%。

跨学科融合的教育价值

趣味跳远不仅是身体锻炼,更是综合素质培养的载体:

- 物理知识应用:讲解抛物线原理时,可让学生实际测量不同角度下的飞行距离,验证“45°最优理论”;通过改变起跳高度观察滞空时间变化,直观理解重力加速度概念。

- 数学建模实践:记录每次试跳的数据绘制散点图,运用线性回归分析找出个人最佳发力模式;小组合作编制《跳远攻略手册》,培养数据处理能力和团队协作精神。

- 艺术创作延伸:鼓励学生用黏土制作立体脚印模型,或绘制夸张风格的运动漫画记录精彩瞬间,实现STEM与艺术学科的有机融合。

FAQs

Q1:没有专业沙坑怎么办?能否用其他材料替代?

A:完全可以用替代品实现类似功能,推荐方案包括:①填充EPS泡沫颗粒(直径约2mm)至深度30cm以上的木箱;②叠放多个厚海绵垫并覆盖防水布;③使用锯末与碎纸混合层(需定期翻晒防潮),关键是要保证落地区域的缓冲性能达标,可通过掉落鸡蛋测试——从同一高度落下不破裂即为合格。

Q2:如何判断自己的起跳角度是否正确?有没有简单自测方法?

A:可采用“影子对标法”快速校验:正午阳光下站立于起跳线,观察自己鼻尖投影点与目标落点的连线是否接近45°夹角,更准确的方法是请同伴持长卷尺测量实际起跳轨迹与地面的水平夹角,理想范围应在38°~47°之间,日常练习时建议用手机慢动作拍摄视频,逐帧分析