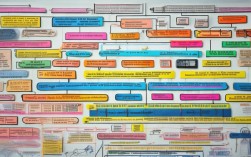

融资租赁作为一种集融资与融物于一体的现代金融服务模式,其核心在于通过“物”的载体实现“资”的流通,为企业提供灵活的资产配置和资金解决方案,构建融资租赁思维导图,需从基础概念、核心要素、业务流程、风险控制、行业应用及发展趋势六个维度展开,形成系统化认知框架。

基础概念与核心特征

融资租赁指出租人根据承租人对租赁物和供货人的选择,向供货人购买租赁物,然后出租给承租人使用,承租人支付租金,租赁期满后租赁物可由承租人选择留购、续租或退回的金融服务,其核心特征包括“双重所有权分离”(法律所有权归出租人,使用权归承租人)、“融资与融物相结合”及“租金覆盖资产价值+资金成本”,与传统信贷相比,融资租赁更关注租赁物的产生现金流能力,而非企业综合信用,降低了轻资产企业的融资门槛。

核心参与方及权责划分

融资租赁业务涉及四方主体:

- 出租人:出资购买租赁物并享有所有权,承担资产余值风险,获取租金收益。

- 承租人:选择租赁物并支付租金,享有使用权,负责租赁物的维护和保险。

- 供货商:根据承租人要求提供租赁物,承担产品质量瑕疵责任。

- 担保方(可选):为承租人提供连带责任担保,降低出租人信用风险。

三方关系可通过下表清晰呈现:

| 主体 | 核心权利 | 核心义务 |

|---|---|---|

| 出租人 | 收取租金、处置租赁物 | 支付货款、保证租赁物适格性 |

| 承租人 | 使用租赁物、留购选择权 | 支付租金、妥善保管租赁物 |

| 供货商 | 收取货款 | 按约交付租赁物、承担保修责任 |

业务流程全周期解析

融资租赁业务流程可分为“事前—事中—事后”三个阶段:

- 事前准备:承租人提交租赁申请,出租人进行尽职调查(含企业资质、租赁物可行性、还款能力评估),双方协商确定租赁方案(含租金计算方式、租期、保证金比例等)。

- 事中执行:出租人与供货商签订购买合同,承租人与出租人签订租赁合同;出租人支付货款后,供货商直接向承租人交付租赁物,完成“物权交付”与“债权设立”。

- 事后管理:承租人按期支付租金(通常采用等额年金法、递减法等计算);租赁期满后,承租人行使留购权(支付名义货价)取得所有权,或选择续租/退回租赁物。

风险控制体系构建

融资租赁业务需重点防范五大风险:

- 信用风险:承租人违约拒付租金,可通过承租人信用评级、担保措施(抵押/质押)、租金还款计划设计(如设置宽限期)缓释。

- 法律风险:租赁物所有权瑕疵、合同条款漏洞,需规范合同文本(明确所有权保留、违约责任)、办理租赁物抵押登记。

- 市场风险:租赁物贬值、利率波动,可通过租期匹配资产折旧周期、采用固定利率/浮动利率对冲工具管理。

- 操作风险:流程疏漏、内部舞弊,需建立标准化业务流程、引入信息化管理系统(如租赁资产全生命周期追踪)。

- 政策风险:税收政策调整(如增值税、所得税优惠变化),需动态关注政策导向,优化税务筹划方案。

行业应用场景细分

融资租赁已渗透至多个领域,不同场景呈现差异化特征:

- 设备租赁:工业机械、医疗设备等通用性强的资产,适用于“直租模式”,帮助企业降低固定资产投入。

- 不动产租赁:厂房、商铺等,通过“售后回租”模式盘活存量资产,改善企业现金流。

- 新能源租赁:光伏电站、风电设备,依托稳定现金流(如政府补贴),适合“项目融资租赁”。

- 航空/船舶租赁:高价值资产,多采用“杠杆租赁”,引入多方资金分散风险。

发展趋势与创新方向

随着金融科技与政策推动,融资租赁行业呈现三大趋势:

- 数字化升级:通过大数据、物联网(IoT)实现租赁物实时监控、租金智能催收,降低信息不对称。

- 专业化细分:聚焦新能源、绿色环保、高端制造等垂直领域,提升行业壁垒与服务深度。

- 资产证券化(ABS):将租赁资产打包发行ABS,盘活存量资产,拓宽融资渠道,如2022年我国租赁资产证券化发行规模超3000亿元。

相关问答FAQs

Q1:融资租赁与银行贷款的核心区别是什么?

A1:区别主要体现在三点:① 标的不同:融资租赁以“租赁物”为标的,银行贷款以“资金”为标的;② 风险逻辑不同:融资租赁更关注租赁物产生的现金流,银行贷款更依赖企业综合信用;③ 税务处理不同:融资租赁租金可抵扣企业所得税(符合条件时),银行贷款利息也可抵税,但前者可能加速折旧抵税。

Q2:中小企业如何选择合适的融资租赁模式?

A2:中小企业需结合资产需求、现金流状况选择:若需新增设备且资金紧张,优先“直租模式”(降低一次性付款压力);若已有存量资产但流动资金不足,可选择“售后回租模式”(通过出售资产获得资金,同时继续使用);若信用评级较低,可引入“厂商担保租赁”(依托供货商信用降低融资门槛),同时需对比不同租赁公司的费率、租期灵活性及增值服务(如设备维护),综合评估成本效益。