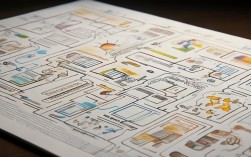

话说洋车夫思维导图,首先要从“洋车夫”这一群体的历史背景与社会角色切入,19世纪末至20世纪上半叶,随着西方机械文明进入中国,人力车(俗称“洋车”)在天津、上海等城市普及,洋车夫作为底层劳动者的代表,其生存状态与思维模式深刻反映了近代中国的社会变迁,他们的思维导图并非抽象的理论框架,而是以“生存”为核心,辐射出适应环境的实践智慧、阶层认知与价值取向,具体可从“生存逻辑”“阶层感知”“价值排序”“应变策略”四个维度展开。

生存逻辑:体力输出与经济闭环

洋车夫的思维底色是“体力换生存”,他们的日常以“拉车”为绝对中心,围绕这一行为构建起完整的经济闭环,每日清晨,车夫需先向车厂“租车”(实为高利贷,车价通常需数月偿还,日租金占收入大半),之后奔波于街头,目标明确:载客、挣钱、还贷、糊口,其思维导图中的“经济节点”高度简化:

- 收入来源:短途(铜板)、长途(银元)、包月(固定主顾)、“拉晚儿”(夜间生意),收入极不稳定,受天气(雨天客少)、季节(冬季生意萧条)、地段(码头、车站客流量大)直接影响。

- 支出结构:车租(固定成本)、饭食(窝头、咸菜,每日约50-100文)、修车(轮胎、轴承损耗)、捐税(巡捕房“份儿钱”),剩余部分若能攒下,优先“赎车”(摆脱车厂剥削),其次是养家。

这种“收支平衡”的紧迫感,使车夫形成“即时满足”的决策模式:遇到“好主顾”(长途、爽快付钱)会不惜体力,甚至绕路讨好;若遇“磨叽客”则可能半路甩客,因时间即金钱,表格可清晰呈现其典型日收支(以1930年代上海为例):

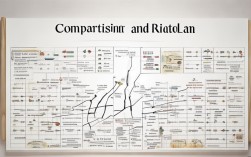

| 项目 | 成本/收入(银元) | |

|---|---|---|

| 日租车费 | 人力车(日租) | 3-0.5 |

| 日均收入 | 短途(20次×0.02元)+长途(1次×0.5元) | 9-1.2 |

| 日均支出 | 饭食(2顿×0.1元)+修车(摊销)+份儿钱 | 4-0.6 |

| 日结余 | 若无意外,约0.3-0.6元 | 需攒50-100天赎车 |

阶层感知:向上依附与向下排斥

洋车夫身处城市社会的最底层,其阶层认知呈现出“双重性”:对上依附,对下排斥。

- 对上依附:他们深知“主顾即衣食父母”,对穿长衫的商人、坐轿的官员、洋行职员必笑脸相迎,称呼“先生”“老爷”,甚至主动帮提行李、引路,以换取“打赏”或回头客,这种“谄媚”并非软弱,而是对资源分配规则的清醒认知——只有满足上层需求,才能获得生存空间。

- 对下排斥:对同样底层的挑夫、小贩、乞丐,车夫常抱有“职业优越感”,认为“凭力气吃饭”比“讨饭”“摆摊”更“体面”,尤其在竞争激烈时,车夫间会为抢客发生口角甚至斗殴,本质是对稀缺资源的争夺,也是通过“贬低他人”来缓解自身阶层焦虑。

这种阶层感知还体现在空间划分上:车夫有“默认的活动领地”,如火车站入口、茶馆门口、戏院后门,这些是“优质客源区”,若其他车夫“越界”,易引发冲突,形成底层社会的“微型权力结构”。

价值排序:生存优先与道德弹性

在洋车夫的思维导图中,“生存”是最高价值,其他道德判断均以此为基准,呈现出显著的“弹性”。

- 诚信的相对性:对“好主顾”(如常包月、爽快付钱)车夫会守时守信,甚至拒绝其他高价诱惑;但对“欺客”行为(如故意绕路、谎称“价涨价”),若对方是“陌生人”,则视为“生存策略”,因“不被欺负就要欺负人”。

- 家庭的牺牲性:多数车夫为养家拉车,常年早出晚归,与家人聚少离多,孩子辍学帮工、妻子缝补度日是常态,因“读书无用”“不如早点挣钱”的观念根深蒂固,本质是生存压力下的无奈选择。

- 集体与个体的矛盾:车夫间有“抱团取暖”的传统,如凑钱请郎中、帮失业兄弟垫车租,但更多时候是“各扫门前雪”,因“帮人不如帮己”的生存逻辑压倒集体意识。

应变策略:经验积累与环境适应

面对动荡的社会环境(战乱、经济危机、政策变动),洋车夫发展出一套独特的“应变策略”,核心是“经验主义”与“机会主义”。

- 经验判断:老车夫能通过衣着、神态判断乘客身份(学生、商人、特务),决定是否“拉黑活”(逃避检查);通过天气预判生意好坏,雨天守在商场门口,晴天去码头轮渡。

- 灵活变通:若因战乱封路,车夫会改拉“倒座”(背向乘客),或加入“苦力团”为军队运输物资;若车厂涨租,则联合其他车夫罢工,或转行做小贩,待局势好转再回来。

- 迷信与寄托:为应对不确定性,车夫多有“迷信习惯”,如车头挂“平安符”、出车前“摸车把三下”,甚至供奉“车神”,这种精神寄托是面对无力感的心理缓冲。

相关问答FAQs

Q1:洋车夫的“赎车”目标为何难以实现?

A:洋车夫的“赎车”看似是摆脱剥削的途径,实则因高利贷制度陷入“越还越多”的陷阱,车厂初期以高价售车(通常高于市价30%-50%),日租金占日收入的40%-60%,且修车、罚金等费用层层叠加,导致多数车夫“拉一辈子车,还不清车债”,车厂与巡捕房勾结,若车夫逾期不交租,可能被殴打或没收车辆,赎车成为遥不可及的“幻梦”。

Q2:洋车夫群体为何未能形成有力的工会组织?

A:洋车夫难以形成工会,主要受三方面制约:一是流动性大,车夫多为进城农民,无固定居所,组织成本高;二是内部竞争激烈,抢客、压价现象普遍,难以建立统一诉求;三是外部压迫,当局视车夫为“不稳定因素”,常以“聚众闹事”为由镇压,如1936年上海车夫大罢工,就被国民党政府武力镇压,文化水平低、缺乏政治意识,也使其难以提出系统性反抗纲领,仅能通过零星罢工争取短期利益。