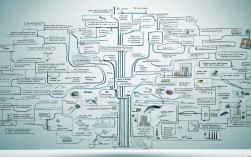

儿童镜像思维是指儿童在认知发展过程中,通过观察和模仿他人行为来理解世界、学习规则的一种重要思维方式,这种思维方式在幼儿期尤为明显,他们如同镜子一般,反射出周围人的言行举止,并通过这种反射逐渐构建起自己的认知体系和行为模式,镜像思维不仅是儿童社会学习的基础,也是其道德观念、情感发展和自我概念形成的关键机制。

从发展心理学的角度来看,儿童镜像思维的形成与大脑神经系统的发育密切相关,在0-3岁阶段,儿童的镜像神经元系统开始活跃,这使得他们能够通过观察他人的动作、表情和情绪,产生“感同身受”的体验,当看到妈妈哭泣时,幼儿可能会表现出不安或试图安慰,这便是镜像思维在情感层面的体现,随着年龄增长,儿童的镜像思维从简单的模仿逐渐发展为更复杂的认知加工,比如通过观察他人的行为后果来推断规则,或通过他人的评价来调整自己的行为。

在教育实践中,镜像思维的影响尤为显著,教师和家长的行为举止会成为儿童模仿的直接对象,所谓“言传身教”正是对这一现象的生动诠释,如果父母经常阅读,孩子更容易培养起对书籍的兴趣;如果教师待人友善,学生也更可能学会尊重他人,相反,如果儿童长期暴露在负面行为模式中,他们也可能通过镜像思维习得不恰当的行为方式,成人需要意识到自身行为对儿童的示范作用,通过积极的行为引导促进儿童的健康成长。

镜像思维在儿童的社会化过程中扮演着重要角色,通过与同伴和成人的互动,儿童逐渐学会理解他人的意图、分享合作、遵守社会规范,在游戏中,儿童会观察其他玩家的行为并调整自己的策略,这种观察与调整的过程正是镜像思维在社会互动中的体现,镜像思维也帮助儿童发展出“心理理论”,即理解他人具有与自己不同的信念、愿望和情绪的能力,这是社会认知发展的核心。

镜像思维也可能带来一些挑战,由于儿童缺乏成熟的批判性思维,他们可能会盲目模仿一些危险或不当的行为,电视中的暴力场景可能导致儿童模仿攻击性行为,或是对电子产品的过度依赖可能影响其社交能力的发展,成人需要为儿童提供安全、积极的模仿环境,并通过适当的引导帮助他们区分行为的适当性。

为了更好地利用镜像思维促进儿童发展,教育者可以采取以下策略:一是提供丰富的正面示范,通过成人的榜样作用传递正确的价值观和行为方式;二是创造互动机会,让儿童在观察与模仿中学习社会技能;三是及时反馈,帮助儿童理解不同行为的后果,从而做出更合适的选择,家长和教育者还应关注儿童的个体差异,有些儿童可能更倾向于通过观察学习,而另一些则需要更多的直接指导。

| 阶段 | 特点 | 教育建议 |

|---|---|---|

| 0-3岁 | 简单模仿,情感共鸣 | 提供安全环境,多进行积极互动 |

| 3-6岁 | 规则理解,角色扮演 | 鼓励合作游戏,引导行为反思 |

| 6-12岁 | 批判性模仿,社会规范内化 | 讨论行为后果,强化道德认知 |

相关问答FAQs:

-

问:儿童镜像思维是否意味着他们缺乏独立思考能力?

答:并非如此,镜像思维是儿童学习的基础,但随着年龄增长和认知发展,他们会逐渐从模仿过渡到独立思考,成人的引导可以帮助儿童在模仿中学会批判性思维,例如通过提问“为什么这样做?”鼓励他们反思行为背后的原因。 -

问:如何避免儿童通过镜像思维习得不良行为?

答:成人应注意自身行为的示范作用,减少负面行为暴露;通过故事、角色扮演等方式帮助儿童理解行为的后果;当儿童模仿不良行为时,应耐心引导而非简单批评,帮助他们区分对错,并鼓励积极替代行为。