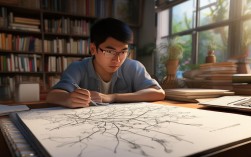

大国崛起的思维导图是一个系统性框架,用于梳理和理解国家在崛起过程中的核心要素、逻辑路径及关键挑战,它以“崛起目标”为起点,围绕“内在基础—外部环境—实践路径—风险管控”四大维度展开,形成动态闭环,既强调硬实力与软实力的协同,也注重历史经验与时代特征的结合,以下从思维导图的层级结构出发,详细拆解各核心模块及其内在关联。

崛起目标:国家战略的顶层设计

思维导图的起点是清晰、可实现的崛起目标,这决定了国家发展的方向与优先级,目标需具备长期性、层次性和适应性:

- 长期愿景:如成为全球经济科技领导者、区域安全主导者或文化价值输出者(例如美国“美国梦”的全球版、中国“民族复兴”的阶段性目标)。

- 阶段性目标:分解为经济总量、科技自主、国际话语权等可量化指标(如GDP全球占比、研发投入强度、联合国安理会常任理事国影响力等)。

- 适应性调整:根据国际格局变化(如技术革命、地缘冲突)动态优化目标,避免路径依赖。

内在基础:崛起的内核动力

内在基础是国家崛起的“根本支撑”,思维导图中这一维度包含经济、科技、制度、文化四大支柱,需协同发力:

经济基础:量与质的统一

- 规模与结构:经济总量是综合国力的直观体现,但更需优化产业结构(如从劳动密集型向技术密集型升级),培育战略性新兴产业(如新能源、人工智能)。

- 要素效率:通过技术创新提升全要素生产率,避免“要素驱动”的粗放增长(如德国“工业4.0”对生产效率的极致追求)。

- 金融体系:建立与实体经济适配的金融制度(如美元霸权依托的“石油美元—华尔街—美联储”循环,或中国“科创板”对科技企业的资本支持)。

科技创新:崛起的“引擎”

- 基础研究与应用转化:平衡“从0到1”的原始创新(如美国国家科学基金会的基础投入)与“从1到N”的技术产业化(如硅谷的“产学研用”生态)。

- 核心技术自主:在关键领域(芯片、生物制造、航空航天)突破“卡脖子”技术,避免产业链受制于人(如日本半导体产业的崛起与衰落警示)。

- 人才体系:通过教育改革(如STEM教育普及)、全球人才引进(如美国“H-1B签证”政策)构建智力资本池。

制度保障:高效与包容的治理

- 政治体制:提供稳定的政策连续性(如中国“五年规划”的长期执行力)和高效的决策机制(如新加坡“精英治国”模式)。

- 市场经济:明确政府与市场的边界(如德国“社会市场经济”中“竞争秩序+社会保障”的平衡),保护产权、维护公平竞争。

- 法治体系:通过法律规则降低交易成本(如英国《大宪章》对私有权的确立奠定近代市场经济基础)。

文化软实力:认同与感召的源泉

- 核心价值观:形成凝聚国民的精神旗帜(如美国“自由、民主、平等”的价值观输出,中国“和合文化”的全球传播)。

- 文化产品:通过影视、教育、体育等载体增强国际影响力(如韩国“文化立国”战略推动K-pop、影视产业全球扩张)。

- 国民素质:培养开放包容的心态与创新能力(如芬兰教育体系对“批判性思维”的重视)。

外部环境:崛起中的互动与博弈

崛起不是封闭进程,思维导图中需重点分析国际格局、地缘政治、全球治理等外部变量,以及国家的应对策略:

国际格局定位

- 体系位置:在单极、多极或“一超多强”格局中明确自身角色(如中国“人类命运共同体”倡议对多极化的推动)。

- 战略机遇:抓住技术革命(如第一次工业革命时期的英国)、全球化浪潮(如20世纪90年代中国融入WTO)等历史机遇。

地缘政治博弈

- 周边关系:构建稳定的周边秩序(如东盟“10+3”机制对东南亚区域的整合)。

- 大国互动:避免与守成国直接冲突(如修昔底德陷阱的规避),通过“竞合关系”拓展空间(如中美“气候合作”与科技竞争并存)。

全球治理参与

- 规则制定:从“国际规则接受者”转向“共同制定者”(如中国在WTO、气候变化等议题中的话语权提升)。

- 公共产品供给:提供国际公共物品(如“一带一路”倡议的基建合作、全球疫苗援助),提升国际影响力。

实践路径:从目标到行动的落地

思维导图的“执行层”需将目标拆解为可操作的策略,核心是战略定力与策略灵活性的平衡:

| 路径类型 | 核心举措 | 案例 |

|---|---|---|

| 渐进式改革 | 经济转型与制度创新同步推进,避免“休克疗法”风险 | 中国“改革开放”的“摸着石头过河”,从试点到全面推广 |

| 创新驱动 | 以科技突破带动产业升级,抢占价值链高端 | 美国“互联网+”战略对数字经济的引领,以色列“创业国度”模式 |

| 开放融入 | 通过全球化整合资源,利用国际市场与技术 | 德国“出口导向型”经济对欧盟市场的深度依赖,日本“贸易立国”对海外市场的开拓 |

| 人才与教育 | 将人力资本作为长期投入重点,构建终身学习体系 | 日本“教育先行”战略对战后重建的支撑,新加坡“技能创前程”计划 |

风险管控:崛起中的“底线思维”

思维导图需包含对潜在风险的预判与应对,避免“崛起中断”:

- 经济风险:防范债务危机(如1997年亚洲金融危机)、产业空心化(如美国“去工业化”的社会矛盾)。

- 政治风险:避免民粹主义对开放政策的冲击(如英国“脱欧”对国际地位的削弱)、地缘误判(如一战前欧洲大国军备竞赛)。

- 社会风险:通过收入分配改革(如北欧“福利国家”模式)缓解阶层分化,维护社会稳定。

相关问答FAQs

Q1:大国崛起是否必然伴随与守成国的冲突?如何避免“修昔底德陷阱”?

A:并非必然,冲突与否取决于双方的战略选择:崛起国需通过经济相互依存(如贸易、产业链融合)增加“共同利益”,减少零和博弈(如中美经济依存度达4900亿美元,2022年数据);守成国需调整心态,接受多极化现实,而非通过遏制维持霸权(如冷战结束后美俄关系的教训),构建“新型大国关系”(如“竞争、合作、对抗”三分法)和全球治理合作机制(如G20平台)可有效降低冲突风险。

Q2:小国是否具备“崛起”可能性?其思维导图与大国有何不同?

A:小国可通过“特色崛起”实现国家发展,其思维导图更侧重“比较优势”而非“全面领先”,新加坡通过“金融+物流+科技”的产业聚焦,成为亚洲人均GDP最高的国家之一;卡塔尔依托天然气资源与外交斡旋,提升地区影响力,与大国的“综合国力竞争”不同,小国需强化“精准定位”(如全球细分领域主导权)、“外部借力”(如依附区域一体化组织)和“风险规避”(如避免卷入大国博弈),思维导图中“外部环境适应”与“资源整合”的权重更高。