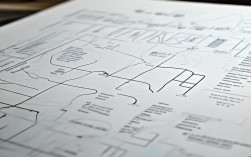

触摸春天的思维导图可以从“感知春天”“体验春天”“感悟春天”三个核心维度展开,每个维度下设具体分支,系统梳理与春天相关的感官体验、自然现象、情感共鸣及文化内涵,帮助全面理解春天的多维特质。

感知春天:五感与自然的对话

视觉之春

- 色彩元素:嫩绿(新芽、柳枝)、粉白(桃花、杏花)、鹅黄(迎春、连翘)、湛蓝(天空)、澄澈(溪流)。

- 动态景象:燕子归巢、蝴蝶飞舞、柳枝拂水、落英缤纷、细雨斜织。

- 时间印记:破土而出的春笋、含苞待放的花骨朵、渐长的昼与渐短的夜。

听觉之春

- 自然声响:淅沥春雨、溪水潺潺、燕语呢喃、蛙鸣初起、风吹麦浪的沙沙声。

- 生命律动:蜜蜂采蜜的嗡嗡声、鸟儿清脆的啼鸣、枝头新芽舒展的细微“声响”(拟人化感知)。

触觉之春

- 温度变化:和煦暖阳(“暖风熏得游人醉”)、微凉晨露、雨后泥土的湿润与清新。

- 质感体验:柔嫩草叶的触感、粗糙树皮的新生、花瓣的细腻、春风的轻拂如丝。

嗅觉之春

- 自然芬芳:泥土的腥甜(“雨后春笋”的清香)、花香(桃花的甜香、油菜花的浓郁、茉莉的淡雅)、青草的气息。

- 生活气息:春茶的清香、农家院落的炊烟混着花香。

味觉之春

- 时令滋味:春笋的清脆、香椿的独特、荠菜的鲜嫩、草莓的酸甜、春茶的回甘。

- 文化象征:咬春(吃春饼、春卷)的习俗,寓意“迎新纳福”。

体验春天:活动与文化的融合

自然活动

- 踏青郊游:漫步田野、山林,观察万物复苏,感受“草长莺飞二月天”的生机。

- 农耕体验:播种、插秧,参与“春种一粒粟”的劳作,理解“春华秋实”的内涵。

- 赏花雅集:观赏樱花、油菜花海,举办花朝节(纪念百花生日),感受传统花卉文化。

人文习俗

- 节气与节日:立春(咬春、打春牛)、春分(立蛋、吃春菜)、清明(踏青、祭祖),体现“天人合一”的智慧。

- 文学艺术:诗词中的春(杜甫“国破山河在,城春草木深”、朱熹“等闲识得东风面”)、绘画中的春(《富春山居图》的春景)、音乐中的春(维瓦尔第《四季·春》)。

情感联结

- 希望象征:春天作为“一年之计”,寓意新生、起点与无限可能(如“一年之计在于春”)。

- 思念与团圆:春节、清明等节日中,春天承载着对故人的思念、对家人的团聚期盼。

感悟春天:哲思与生命的共鸣

生命哲思

- 轮回与更新:草木枯荣周而复始,暗喻生命“生生不息”的规律(如“野火烧不尽,春风吹又生”)。

- 脆弱与坚韧:春易逝(“林花谢了春红,太匆匆”),但生命以顽强姿态突破束缚(种子顶开石缝)。

文化意蕴

- 东方意境:含蓄、内敛的春景(“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”),体现“情景交融”的审美。

- 西方意象:生机勃勃、充满活力的春(如印象派绘画中明快的色彩、莎士比亚“春天是爱的季节”)。

现代意义

- 生态警示:关注气候变化对春天的影响(如“倒春寒”、花期紊乱),倡导保护自然。

- 心理疗愈:春季“踏青”缓解压力,亲近自然成为现代人“疗愈心灵”的重要方式。

春天主题思维导图核心内容概览表

| 核心维度 | 关键分支 | 举例 |

|---|---|---|

| 感知春天 | 视觉 | 嫩绿、粉白、湛蓝;燕舞、柳拂、落英 |

| 听觉 | 春雨淅沥、燕语呢喃、蛙鸣初起 | |

| 触觉 | 暖阳微凉、草叶柔嫩、春风轻拂 | |

| 嗅觉 | 泥土腥甜、花香浓郁、青草气息 | |

| 味觉 | 春笋清脆、香椿独特、荠菜鲜嫩 | |

| 体验春天 | 自然活动 | 踏青郊游、农耕体验、赏花雅集 |

| 人文习俗 | 立春咬春、清明祭祖、花朝节 | |

| 文学艺术 | 古诗词、绘画、音乐中的春 | |

| 情感联结 | 希望象征、思念团圆 | |

| 感悟春天 | 生命哲思 | 轮回更新、脆弱与坚韧 |

| 文化意蕴 | 东方含蓄、西方活力 | |

| 现代意义 | 生态警示、心理疗愈 |

相关问答FAQs

Q1:如何通过思维导图更高效地整理“触摸春天”的素材?

A1:可按“感知-体验-感悟”三级结构展开:一级维度为核心主题(如“视觉之春”),二级维度为具体分类(如“色彩元素”“动态景象”),三级维度为细节举例(如“嫩绿新芽”“桃花粉白”),同时用不同颜色标注五感、活动、哲思等分支,搭配简笔画(如花朵、燕子)增强记忆,确保逻辑清晰且内容丰富。

Q2:“触摸春天”的文学意象中,东西方有何差异?

A2:东方文学中的春常含“伤春”与“惜时”之意,如欧阳修“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去”,强调春的短暂与情感的含蓄;西方文学则更侧重“春的活力与爱”,如雪莱《西风颂》中“哦,风啊,如果冬天来了,春天还会远吗?”,将春与希望、抗争精神结合,体现直抒胸臆的浪漫主义色彩。