汉思维英语是指中国学习者在学习英语过程中,受汉语思维方式、语言习惯和文化背景影响而形成的一种独特的语言表达现象,这种现象在学习初期尤为明显,表现为语法结构、词汇选择、表达逻辑等方面带有明显的汉语痕迹,随着英语水平的提升,学习者会逐渐向英语思维过渡,但完全摆脱汉思维的影响往往需要长期的语言沉浸和文化积累,从本质上看,汉思维英语是语言迁移理论中负迁移的典型体现,即母语对第二语言学习产生的干扰作用,但同时也反映了不同语言体系之间的认知差异和文化碰撞。

汉思维英语的表现形式

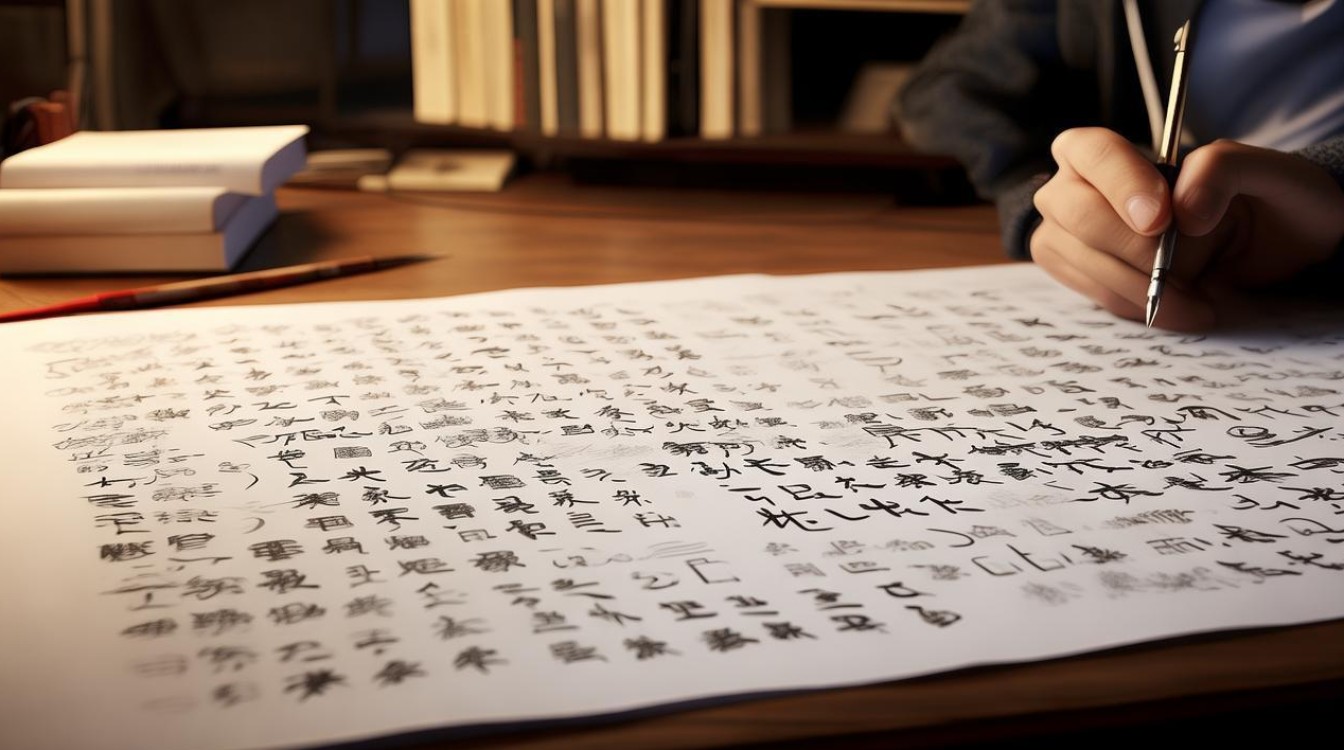

汉思维英语的表现形式可从语音、词汇、语法、语用和文化五个层面进行分析,在语音层面,中国学习者常受汉语拼音系统影响,出现英语发音的偏差,汉语中没有齿间音/θ/和/ð/,学习者可能将其替代为/s/和/z/,如将“think”读成“sik”;汉语的声调模式也会影响英语的语调,导致英语口语缺乏抑扬顿挫的变化,显得较为平直,在词汇层面,学习者常直接对应汉语词汇的字面意义,产生“中式英语”表达,如将“学习知识”直译为“learn knowledge”(正确表达应为“acquire knowledge”),或用“open the computer”代替“turn on the computer”。

语法层面是汉思维英语干扰最显著的领域,汉语是分析语,缺乏严格意义上的时态、语态和单复数变化,而英语是综合语,注重形态变化,学习者常忽略动词时态(如“He go to school yesterday”)、第三人称单数(如“She play basketball every day”)、名词复数(如“I have two book”)等语法规则,汉语的语序相对固定,而英语的语序更为灵活,尤其在从句结构中,学习者容易按照汉语语序构建英语句子,如将“因为下雨,所以比赛取消了”译为“Because it rained, so the match was canceled”(正确表达应为“Because it rained, the match was canceled”或“The match was canceled because it rained”)。

语用层面,汉思维英语表现为交际策略的母语化迁移,汉语表达常含蓄委婉,注重语境和潜台词,而英语表达则更直接明确,中国学习者可能用“Can you pass me the salt?”(你能把盐递给我吗?)作为请求,而英语母语者更倾向于使用“Could you pass me the salt?”以体现礼貌,但前者在汉语中是完全自然的表达,文化差异也导致语用失误,如中国人见面常问“你吃了吗?”,直译为“Have you eaten?”会让英语母语者误以为对方在邀请自己吃饭。

汉思维英语的成因分析

汉思维英语的形成是多方面因素共同作用的结果,语言结构的差异是根本原因,汉语和英语属于不同的语系,汉语属于汉藏语系,英语属于印欧语系,两者在语音系统、词汇构造、语法规则和表达逻辑上存在显著差异,汉语的“主谓宾”结构与英语的基本语序相同,但定语和状语的位置、被动语态的使用、时态的表达方式等均有不同,这些差异导致学习者在输出英语时无意识地套用汉语规则。

文化认知的差异是深层原因,语言是文化的载体,不同文化背景下的思维方式会影响语言表达,中国文化强调整体思维、辩证思维和含蓄表达,而西方文化更注重个体思维、逻辑思维和直接表达,汉语中常用“前天”“后天”表示时间,而英语中则用“the day before yesterday”“the day after tomorrow”;汉语中“龙”象征吉祥,而英语中“dragon”常带有邪恶的含义,这些文化差异会导致词汇理解和使用的偏差。

第三,语言输入的不足是直接原因,许多中国学习者在英语学习过程中缺乏真实的语言环境,接触的多是教材中的“标准英语”,而非英语母语者在日常生活中的自然表达,教师的英语水平、教学方法以及学习者的学习习惯也会影响语言输入的质量,如果教师过度强调语法规则的准确性,而忽视交际能力的培养,学习者可能会形成“哑巴英语”,难以在真实语境中灵活运用英语。

母语的负迁移是心理原因,语言迁移理论认为,学习者在第二语言学习中会无意识地依赖母语的知识和经验,当母语与目标语的规则相似时,正迁移有助于学习;当规则差异较大时,负迁移则会产生干扰,汉语和英语的疑问句结构相似(主谓宾倒装),但汉语的特殊疑问句使用“吗”,而英语使用疑问词,学习者容易混淆,形成“Do you where is the library?”这样的错误表达。

减少汉思维英语干扰的策略

要减少汉思维英语的干扰,需要从学习理念、方法和实践三个层面进行改进,在学习理念上,学习者应树立“英语思维”的意识,认识到英语不是汉语的简单翻译,而是具有独立文化内涵的语言系统,学习词汇时不应只记住对应的汉语意思,而要理解其用法、搭配和文化语境;学习语法时不应死记硬背规则,而要通过大量阅读和模仿掌握其表达习惯。

在学习方法上,可采取对比分析和沉浸式学习相结合的方式,对比分析是指系统比较汉语和英语在语音、词汇、语法等方面的异同,明确易错点,有针对性地避免负迁移,通过对比汉语的“把”字句和英语的被动语态,理解两者在结构和语义上的差异,沉浸式学习是指通过英语原版书籍、影视剧、播客等材料,增加真实语言输入,培养英语语感,观看美剧时,注意母语者的日常表达,学习如何自然地使用“get”“make”等多义词。

在实践层面,学习者应多进行口语和写作练习,主动运用英语表达思想,并通过反馈纠正错误,参加英语角、与外教交流、使用语言交换APP等,在实践中逐步摆脱汉语思维的束缚,文化学习也是重要环节,通过了解英语国家的历史、文化、习俗等,理解语言背后的文化逻辑,避免文化冲突导致的语用失误。

汉思维英语的积极意义

尽管汉思维英语常被视为学习过程中的“错误”,但它也有一定的积极意义,它是语言学习过程中的必经阶段,反映了学习者对目标语的探索和尝试,初学者通过直译“好好学习,天天向上”为“Good good study, day day up”,虽然不符合英语语法,但体现了学习者对语言结构的创造性运用,汉思维英语促进了中英语言的融合,产生了一些具有中国特色的英语表达,如“long time no see”(好久不见)、“add oil”(加油)等,这些表达已被部分英语词典收录,成为跨语言交流的产物。

相关问答FAQs

Q1:如何判断自己的英语表达是否受到汉思维的影响?

A:判断是否受汉思维影响可从三个方面入手:一是语法准确性,如时态、语态、单复数等是否符合英语规则;二是表达地道性,如用词是否自然、搭配是否正确,避免“中式英语”词汇(如“hand foot”代替“hands and feet”);三是文化适应性,如表达是否符合英语国家的文化习惯,避免语用失误(如用“How old are you?”询问年龄,可能让西方人感到不礼貌),可将英语表达给母语者看,听取他们的反馈,或使用语法检查工具(如Grammarly)辅助分析。

Q2:汉思维英语会随着英语水平提高而消失吗?

A:汉思维英语会随着英语水平的提高逐渐减少,但完全消失可能较难,随着语言输入的增加和语言实践的积累,学习者会逐步掌握英语的规则和习惯,减少对汉语思维的依赖;语言思维与母语文化深度绑定,即使在高级阶段,学习者仍可能在特定情境下(如处理复杂逻辑、表达抽象概念时)受到汉语思维的影响,一些中国英语作家在写作时,仍会保留汉语的叙事结构和修辞风格,形成独特的“中式英语文学”,减少汉思维干扰是一个长期过程,需要持续学习和实践。