父亲节作为一个充满感恩与温情的节日,其背后蕴含着丰富的文化内涵、情感表达和社会意义,为了更系统地理解父亲节的核心要素,可以从多个维度构建思维导图式的框架,涵盖节日起源、文化差异、情感表达、社会意义、现代演变以及未来展望等方面。

节日起源与历史背景

父亲节的起源可以追溯到20世纪初的美国,其核心是对父亲在家庭与社会中角色的认可与尊重,1909年,华盛顿州的布鲁斯·多德夫人(Sonora Smart Dodd)在参加母亲节礼拜后,萌生了为父亲设立专门节日的想法,她的父亲威廉·斯玛特先生在妻子去世后,独自抚养六个孩子长大,多德夫人希望用这一天表达对父亲的感激之情,1972年,美国总统尼克松签署正式文件,将每年6月的第三个星期日定为法定父亲节,使其成为全国性的节日,这一起源故事奠定了父亲节“感恩与致敬”的核心基调,同时也反映了社会对父亲角色的重新认知——父亲不仅是家庭的供养者,更是情感的支持者与教育的引导者。

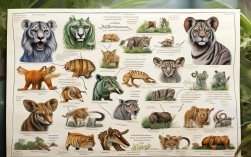

全球文化差异与庆祝方式

父亲节在不同国家和地区呈现出多样化的庆祝形式,体现了文化传统与社会价值观的差异,在欧美国家,人们通常通过赠送礼物(如领带、工具、电子产品)、家庭聚餐或户外活动表达对父亲的爱,美国民众会组织烧烤派对、钓鱼或观看体育赛事,强调父子间的互动与陪伴,而在亚洲国家,父亲节的庆祝方式更注重仪式感与情感表达:在日本,子女会为父亲准备鲜花和手写信件,许多家庭还会一起吃“父亲节大餐”;随着节日文化的融合,人们逐渐接受送礼物、贺卡或陪伴父亲旅行的习俗,同时结合传统孝道文化,强调“孝”与“敬”的情感内核,天主教国家将3月19日“圣约瑟日”作为父亲节,突出宗教对家庭伦理的影响;泰国则将12月5日(国王普密蓬·阿杜德的生日)定为父亲节,将感恩父亲与爱国情怀相结合,这些差异不仅丰富了父亲节的内涵,也展现了全球家庭文化的多样性。

情感表达与家庭关系

父亲节的核心功能是促进家庭成员间的情感连接,尤其强化子女与父亲的情感纽带,与母亲节强调“温柔与依赖”不同,父亲节的情感表达更侧重于“尊重与理解”,心理学研究表明,父亲的参与度对子女的个性发展、社交能力及心理健康具有深远影响,父亲节为子女提供了表达感激的平台:一句简单的“爸爸,您辛苦了”、一次耐心的倾听,或共同完成一件父亲年轻时未完成的梦想,都能成为珍贵的情感记忆,父亲节也促使父亲反思自身角色:从传统的“权威形象”向“陪伴型父亲”转变,通过参与子女的成长过程,建立更平等、亲密的家庭关系,近年来“爸爸亲子运动会”“父亲开放日”等活动的兴起,正是父亲角色社会化的体现——父亲不仅是家庭的“顶梁柱”,更是子女成长路上的“同行者”。

社会意义与商业影响

父亲节的社会意义远超家庭范畴,它成为观察社会变迁与经济发展的窗口,从社会层面看,父亲节的普及推动了性别平等观念的传播,打破了“男主外、女主内”的传统分工,鼓励父亲更多地参与家庭事务,许多企业开始推行“父亲育儿假”,政策层面也强调父亲在家庭教育中的责任,这些变化都与父亲节倡导的家庭价值观相呼应,从商业角度看,父亲节已成为全球重要的消费节点之一,据电商平台数据,每年父亲节前后,礼品、餐饮、旅游等行业的销售额显著增长,商家通过推出“父亲专属礼盒”“定制化服务”等营销策略,满足消费者的情感需求,商业化的同时也引发争议:部分人认为过度消费可能稀释节日本身的情感意义,导致“礼物化”倾向,如何在商业推广与情感本质间保持平衡,成为父亲节文化发展的重要议题。

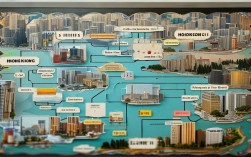

现代演变与未来趋势

随着社会结构的变化,父亲节的庆祝形式与内涵也在不断演变,科技的发展为情感表达提供了新途径:电子贺卡、短视频祝福、线上家庭聚会等数字化的庆祝方式,打破了时空限制,让异地子女也能参与其中。“云端父亲节”活动中,子女通过视频连线与父亲共同回忆往事,或在线协作完成家庭相册,这种“科技+情感”的模式受到年轻一代的青睐,家庭形态的多元化促使父亲节包容性增强:单亲家庭、同性家庭等非传统家庭结构中,父亲的角色被重新定义,父亲节逐渐成为“所有父亲”的节日,而非局限于血缘关系,父亲节的发展可能呈现两大趋势:一是从“仪式化”向“日常化”转变,强调感恩不应仅限于节日当天,而应融入生活的点滴;二是从“个体化”向“社会化”延伸,通过公益活动关注特殊父亲群体(如留守儿童的父亲、单亲父亲),传递更广泛的社会关怀。

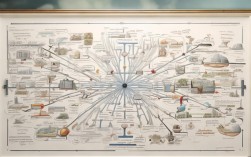

父亲节思维导图核心要素总结

为了更直观地呈现父亲节的多维度内容,以下表格概括了其核心要素及具体表现:

| 维度 | 核心要素 | 具体表现 |

|---|---|---|

| 起源历史 | 起源背景 | 20世纪初美国布鲁斯·多德夫人的倡议;1972年美国立法确立 |

| 核心精神 | 感恩父亲付出,认可父亲角色价值 | |

| 文化差异 | 欧美国家 | 家庭聚餐、户外活动、实用礼物赠送 |

| 亚洲国家 | 仪式感表达(鲜花、手写信)、结合传统孝道文化 | |

| 宗教与国家特色 | 天主教国家“圣约瑟日”、泰国国王生日父亲节 | |

| 情感表达 | 子女角度 | 感激、陪伴、实现父亲心愿 |

| 父亲角色转变 | 从“权威”到“陪伴型父亲”,强调互动与平等 | |

| 社会意义 | 社会价值观推动 | 促进性别平等,鼓励父亲参与家庭事务 |

| 商业影响 | 礼品、餐饮、旅游等行业消费增长;商业化与情感本质的平衡问题 | |

| 现代演变 | 科技赋能 | 电子贺卡、短视频祝福、线上家庭聚会 |

| 家庭形态多元化 | 包容单亲、同性家庭等非传统父亲角色 | |

| 未来趋势 | 日常化感恩 | 将感恩融入生活,而非局限于节日仪式 |

| 社会化关怀 | 关注特殊父亲群体,开展公益活动 |

相关问答FAQs

Q1:父亲节和母亲节的庆祝方式有何不同?

A1:父亲节与母亲节的庆祝方式在情感侧重和活动形式上存在差异,母亲节更强调“温柔与感恩”,常见礼物包括鲜花、化妆品、珠宝等,活动多为温馨的家庭聚餐或手工制作贺卡;而父亲节则侧重“尊重与陪伴”,礼物偏向实用型(如工具、电子产品、运动装备),活动也更具互动性,如户外运动、共同完成 DIY 项目或参与父亲感兴趣的活动(如钓鱼、看球赛),母亲节的情感表达更倾向于“依赖与关爱”,而父亲节则突出“理解与支持”,这反映了父母在家庭中角色的不同分工。

Q2:如何应对父亲节商业化带来的“礼物焦虑”?

A2:应对父亲节商业化带来的“礼物焦虑”,核心在于回归节日的情感本质,可提前与父亲沟通,了解其真实需求,避免盲目购买昂贵却不实用的礼物;情感价值往往高于物质价值,例如手写信、陪伴父亲完成心愿、共同制作家庭相册等“无成本”礼物,更能传递真挚情感;可调整庆祝方式,如组织一次家庭旅行、为父亲报名感兴趣的课程(如摄影、书法),或通过公益活动(如捐赠父亲所属领域的慈善项目)以父亲的名义行善,让节日意义超越物质层面,实现“情感消费”而非“符号消费”。