思维导图和会议记录是职场中两种高效的信息管理工具,它们在信息整理、知识沉淀和团队协作中发挥着重要作用,思维导图通过放射状的图形化结构,帮助人们快速梳理思路、整合信息;而会议记录则以文字形式系统化呈现会议内容,确保关键信息被准确传达和执行,两者结合使用,能够显著提升工作效率和沟通效果。

在会议场景中,思维导图常被用于会议前的议题梳理、会议中的实时记录以及会议后的总结复盘,在会议前,主持人可以通过思维导图将会议目标、议程、参会人员等要素进行结构化呈现,让参会者提前了解会议框架,会议中,记录者可利用思维导图的分支特性,实时捕捉讨论要点、不同观点及决策结果,避免传统线性记录的遗漏,会议后,思维导图能帮助团队快速回顾会议脉络,明确行动项和责任人,推动后续工作落地。

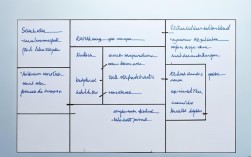

会议记录则更侧重于信息的准确性和完整性,通常包括会议基本信息(时间、地点、参会人等)、核心议题、讨论内容、决议事项及行动计划等,一份规范的会议记录需具备逻辑清晰、语言简洁的特点,便于查阅和追溯,在项目推进会上,会议记录需详细记录各环节的讨论细节、达成的共识以及具体的执行步骤,包括负责人、截止时间等关键信息,确保团队成员对后续任务有统一认知。

为了更直观地对比思维导图与会议记录的应用差异,以下通过表格形式呈现两者的核心特点:

| 对比维度 | 思维导图 | 会议记录 |

|---|---|---|

| 表现形式 | 图形化、放射状结构 | 线性文字、条目化呈现 |

| 核心优势 | 视觉化强、逻辑清晰、便于发散思维 | 信息全面、细节准确、易于存档查阅 |

| 适用场景 | 头脑风暴、方案设计、知识梳理 | 正式会议、决策存档、任务分配 |

| 信息颗粒度 | 概括要点、关键词、分支关联 | 详细描述、完整对话、具体数据 |

| 协作性 | 支持多人实时编辑、动态更新 | 通常由专人记录后分发、静态文档 |

在实际工作中,思维导图与会议记录往往相辅相成,在一次产品研讨会上,记录者可先用思维导图梳理用户需求的核心维度(如功能、体验、成本等),再针对每个分支补充具体讨论内容,最终将思维导图转化为结构化的会议记录,同时保留图形化的逻辑框架,方便团队快速理解,这种结合方式既保证了信息的完整性,又提升了内容的可读性。

思维导图在会议记录的优化中也能发挥独特作用,传统会议记录常因文字冗长导致重点不突出,而通过将会议记录中的关键决策、待办事项等提取出来,制作成思维导图,能够使行动项一目了然,在季度总结会后,可将“业绩目标”“问题分析”“改进措施”等核心内容以思维导图形式呈现,标注各部门的职责分工和时间节点,便于团队成员快速定位自身任务。

值得注意的是,思维导图和会议记录的制作需遵循一定原则,思维导图应突出层级关系,使用关键词而非长句,并通过颜色、图标等元素增强视觉区分度;会议记录则需客观中立,避免主观评价,同时确保时间、数据等信息的准确性,在讨论市场推广方案时,思维导图可区分“线上渠道”“线下活动”等分支,而会议记录需详细记录各渠道的具体预算、执行方案及争议点。

随着数字化工具的发展,思维导图和会议记录的呈现形式也在不断创新,许多协作平台(如Miro、Notion等)支持将两者结合使用,允许用户在思维导图中嵌入详细文本、附件或超链接,实现图文混排的动态文档,在项目启动会上,团队可在思维导图的“技术方案”分支中直接链接相关技术文档,在“时间规划”分支中嵌入甘特图,使信息整合更加高效。

相关问答FAQs:

Q1:思维导图和会议记录可以相互替代吗?

A1:两者功能互补,无法完全替代,思维导图擅长逻辑梳理和视觉化呈现,适合发散性思考和快速聚焦;会议记录则注重细节存档和责任明确,适合正式场合的信息固化,实际工作中可根据需求结合使用,例如用思维导图搭建会议框架,再用文字补充详细记录。

Q2:如何高效利用思维导图优化会议记录?

A2:可采取“先图后文”的步骤:会议中用思维导图实时记录议题分支、观点和决策,会后根据导图结构整理文字记录,补充具体讨论内容;同时保留思维导图作为附件,供团队快速回顾核心逻辑,可在导图中用颜色标注优先级、用符号标注待办事项,增强行动导向性。