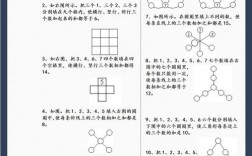

在大学学习中,思维导图是一种高效的知识管理与思维工具,它能帮助学生将碎片化信息系统化,构建清晰的知识框架,提升学习效率与创新能力,大学阶段的知识体系具有内容庞杂、逻辑性强、跨学科融合等特点,而思维导图通过“中心主题—分支—关键词—联想”的结构化呈现,恰好契合了这种学习需求,在专业课复习时,学生可将核心概念(如“市场营销4P理论”)作为中心,延伸出“产品(Product)”“价格(Price)”“渠道(Place)”“促销(Promotion)”四个主分支,每个分支再细化具体知识点(如产品分支下可包含“功能设计”“品牌定位”“质量标准”等子分支),通过颜色编码、图标标注等方式区分重点与难点,使复杂理论一目了然。

思维导图在大学学习中的应用场景广泛,在课堂笔记整理中,它能替代传统线性笔记,以更符合大脑联想规律的放射状结构记录教授讲解的重点,例如将“宏观经济学”课程中的“GDP核算方法”作为中心,分别用“生产法”“收入法”“支出法”作为分支,并补充公式、案例等细节,便于课后回顾与知识串联,在论文写作前,思维导图可作为提纲设计工具,帮助学生梳理研究思路,例如以“社交媒体对青少年心理健康的影响”为中心,分出“研究背景”“核心概念”“变量设计”“研究方法”“结论建议”等分支,确保逻辑严谨、层次分明,在备考阶段,学生可通过思维导图整合教材、课件、习题等资源,形成完整的知识图谱,例如将“有机化学”中的“官能团反应”作为中心,按“烃类”“醇类”“醛类”等分类,标注反应条件、产物特性及典型例题,实现高效复习。

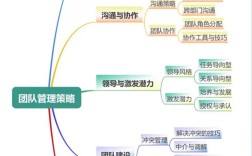

掌握思维导图的绘制方法能进一步提升工具效用,手绘思维导图适合课堂快速记录,通过不同颜色与符号强化记忆;电子工具(如XMind、MindMaster)则便于修改与分享,支持插入链接、附件等多媒体资源,适合深度研究与团队协作,绘制时需遵循“中心突出、层级清晰、关键词精炼”原则,避免文字堆砌,多用短语、符号代替长句,同时注重分支间的逻辑关联,例如用虚线标注跨学科知识点,体现知识的系统性,在“项目管理”课程中,可将“项目生命周期”作为中心,分支按“启动—规划—执行—监控—收尾”展开,每个分支下再细分任务、负责人、时间节点等要素,形成可视化的行动指南。

思维导图不仅能提升学习效率,还能培养大学生的逻辑思维与创新意识,通过绘制导图,学生能更清晰地发现知识盲区与逻辑漏洞,例如在复习“数据结构”时,通过对比“数组”“链表”“树”等分支的优缺点,深化对不同算法适用场景的理解,导图的发散性结构有助于激发联想,例如在创新创业课程中,以“校园共享经济”为中心,可延伸出“用户需求”“盈利模式”“风险控制”等分支,进一步联想出“二手书共享”“智能快递柜”“共享充电宝”等创新点,为项目设计提供灵感。

相关问答FAQs

Q1:思维导图是否适合所有学科的学习?

A1:思维导图适用于大多数学科,尤其擅长处理逻辑性强、知识点关联紧密的学科(如管理学、理工科、医学等),对于需要大量记忆的学科(如历史、文学),可通过导图梳理时间线、人物关系、流派演变等;对于偏重实践的学科(如设计、编程),可导出操作步骤、框架结构等,但需注意,对于细节繁杂且零散的知识(如某些基础概念罗列),导图可能不如表格清晰,此时可结合使用,例如用表格整理数据,用导图构建逻辑框架。

Q2:如何避免思维导图过于冗杂而失去实用性?

A2:避免冗杂的关键在于“聚焦核心”与“分层管理”,明确中心主题,限制主干分支数量(建议不超过7个,符合大脑短期记忆规律),每个分支下的子分支控制在3-5层,避免过度延伸,提炼关键词而非长句,用符号、颜色代替文字描述(如“△”表示重点,“→”表示因果关系),定期优化导图,通过删减次要信息、合并同类分支、调整层级逻辑,保持结构简洁,在“中国近代史”导图中,可按“重大事件—时间节点—影响意义”三层展开,避免堆砌细节,确保主干清晰。