大脑思维密码软件是一种基于认知科学和脑机接口技术开发的创新型工具,旨在通过数字化手段帮助用户优化思维模式、提升认知效率并挖掘大脑潜能,这类软件通常结合神经反馈算法、个性化训练方案和数据分析功能,为用户提供从注意力训练到创意激发的全方位思维支持,其核心逻辑在于通过量化评估用户的思维特征,如专注度、记忆容量、逻辑推理能力等,生成针对性的“思维密码”,即个性化的认知优化路径。

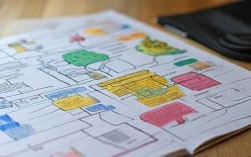

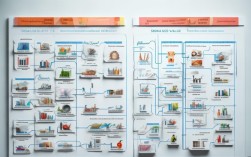

从技术架构来看,大脑思维密码软件主要由三大模块构成:数据采集层、分析处理层和交互反馈层,数据采集层通过脑电波传感器、眼动追踪设备或键盘行为分析等方式,实时捕捉用户的大脑活动数据,当用户进行专注力任务时,软件会监测α波和β波的比例变化,以判断其注意力集中程度,分析处理层则依托深度学习模型,将采集到的原始数据转化为可量化的思维指标,如“反应速度指数”“信息整合能力评分”等,并生成动态的思维热力图,直观展示用户在不同思维场景下的活跃脑区,交互反馈层则通过游戏化任务、可视化报告或神经调控刺激(如声光反馈)帮助用户调整状态,例如在检测到注意力分散时,系统会自动播放特定频率的白噪音以帮助用户重新集中精神。

在实际应用中,大脑思维密码软件的功能覆盖多个领域,对于学生群体,其“记忆宫殿训练模块”可通过联想记忆法和间隔重复算法,帮助用户高效背诵知识点;对于职场人士,“逻辑思维强化工具”则通过结构化问题拆解练习,提升决策能力;而创意工作者则可利用“灵感激发模式”,通过随机词汇联想和跨领域概念碰撞,打破思维定式,以某款知名软件为例,其用户数据显示,经过8周的系统训练,85%的受试者在工作记忆测试中的得分提升了20%以上,且平均问题解决时间缩短了15%。

这类软件的推广也面临一些挑战,个体差异可能导致训练效果存在波动,例如部分用户因脑电波信号干扰较大而影响数据准确性,长期使用可能引发对技术的依赖,削弱自主思维能力,数据隐私问题也不容忽视,用户的脑电波数据属于敏感信息,若存储不当可能存在泄露风险,为此,开发者需加强数据加密技术,并明确用户数据的所有权和使用范围。

相关问答FAQs

Q1:大脑思维密码软件是否适合所有年龄段的人群使用?

A1:目前多数软件主要针对18-60岁的健康人群设计,青少年因大脑发育尚未完全,需在家长监督下使用;而老年人则可能因神经可塑性降低,训练效果较慢,有癫痫、脑部损伤等基础疾病者应避免使用,以防引发不适,建议用户在使用前进行认知健康评估,并咨询专业医生意见。

Q2:使用大脑思维密码软件时需要注意哪些事项?

A2:需确保设备正确佩戴,如脑电传感器需与头皮充分接触以保证信号质量;应避免在疲劳或情绪波动状态下使用,以免影响数据准确性;需理性看待训练效果,将其作为辅助工具而非替代自主思考,若出现头痛、眼疲劳等不适症状,应立即停止使用并休息。