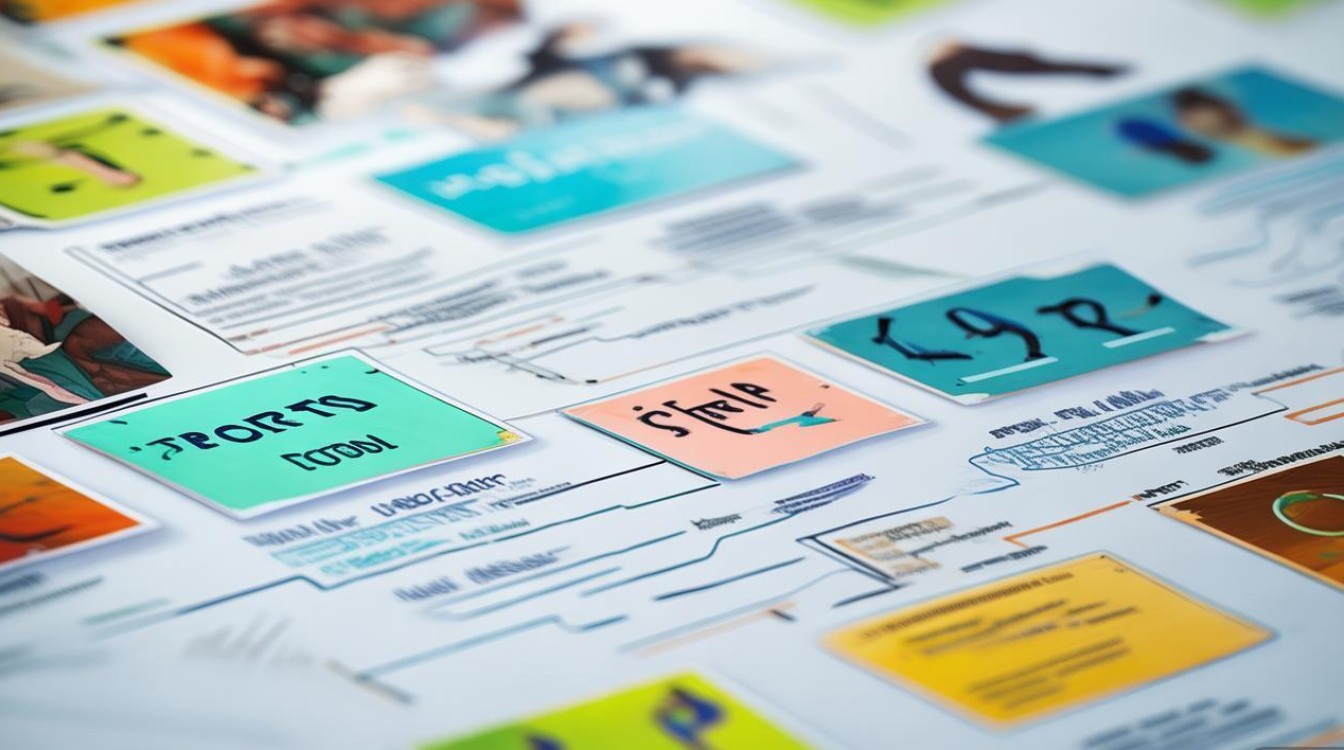

思维导图作为一种将放射性思考可视化的工具,近年来在教育领域的应用日益广泛,体育课作为培养学生身心素质的重要载体,其教学设计与实施过程同样可以通过思维导图进行优化,将思维导图融入体育课,不仅能帮助教师构建清晰的教学框架,还能提升学生的逻辑思维能力与自主学习能力,使体育教学更具系统性和趣味性。

在体育课的教学设计中,思维导图的应用首先体现在课程的整体规划上,教师可以根据教学大纲,将一个学期或一个单元的教学目标作为中心主题,然后向外延伸出多个分支,如“运动技能学习”“体能训练”“健康知识”“安全教育”“体育文化”等,每个分支下还可以进一步细分,运动技能学习”可包含“田径类”“球类”“体操类”“武术类”等子项目,再针对具体项目设置“技术要点”“训练方法”“常见错误及纠正”等细节内容,通过这样的层级化梳理,教师能够全面把握教学内容的逻辑关系,避免教学过程中的遗漏或重复,同时确保各教学模块之间的衔接自然流畅,在篮球单元教学中,教师可以围绕“篮球基础”这一中心,分支出“运球技术”“传球技术”“投篮技术”“战术配合”等核心模块,每个模块下再列出具体的训练动作(如高低运球、胸前传球、定点投篮等)和练习方法(如分组对抗、情境模拟等),使教学目标一目了然。

在课堂教学实施环节,思维导图同样发挥着重要作用,传统的体育教学往往依赖教师的口头指令和示范,学生容易在短时间内遗忘动作要领或练习步骤,而借助思维导图,教师可以将每节课的教学流程以图形化方式呈现,包括“热身活动”“技能讲解”“分组练习”“游戏巩固”“放松总结”等环节,每个环节下标注具体内容、时间分配和组织形式,在“热身活动”环节,思维导图可以列出“慢跑”“动态拉伸”“专项模仿练习”等项目,并注明各项目的时长和目标(如“动态拉伸:5分钟,激活关节”),这样的可视化流程有助于教师掌控课堂节奏,也能让学生明确每个阶段的学习任务,提高课堂参与度,在技能教学时,教师可以将复杂动作的技术要点(如跳远的“助跑—踏跳—腾空—落地”四环节)绘制成思维导图,配合动作示范讲解,学生更容易理解和记忆,对于高年级学生,还可以引导他们自主绘制技能学习的思维导图,梳理动作之间的逻辑关系,培养其归纳总结能力。

思维导图在体育课的学生自主学习与评价中也具有独特优势,传统的体育评价多侧重于技能达标度,而忽视了学生的学习过程和综合能力发展,通过思维导图,教师可以设计多元化的评价维度,如“技能掌握程度”“体能提升情况”“合作表现”“创新意识”“安全意识”等,每个维度下设置具体的评价指标(如“合作表现”可包含“沟通能力”“团队贡献”等),学生可以通过填写个人思维导图,记录自己在各个维度上的进步与不足,形成个性化的学习档案,在足球单元学习中,学生可以绘制自己的“技能成长导图”,标注“传球准确率”“射门力量控制”“战术理解”等方面的初始水平和阶段性提升,从而更直观地看到自己的成长轨迹,小组合作练习时,学生共同绘制团队战术思维导图,能够有效促进成员间的沟通与协作,提升团队整体表现。

针对不同教学场景,思维导图的应用形式可以灵活调整,在理论课上,教师可以利用思维导图讲解运动生理学、体育保健等知识,将抽象的概念(如“有氧运动与无氧运动的区别”)转化为直观的图形关系;在实践课上,可以作为教学流程的“导航图”;在课外活动中,可以指导学生制定训练计划或组织比赛策划,培养其规划能力,在组织校园运动会时,学生可以通过思维导图梳理“赛事安排”“人员分工”“物资准备”“安全保障”等模块,确保活动有序开展。

在体育课中应用思维导图也需注意避免形式化,教师应根据教学实际需求合理设计导图内容,避免过度追求图形美观而忽视实用性;要注重引导学生理解思维导图的逻辑价值,而非将其视为简单的“笔记工具”,对于低年级学生,可采用教师主导绘制、学生补充的方式;对于高年级学生,则鼓励其独立绘制,培养其自主学习与思维能力。

相关问答FAQs

Q1:思维导图是否适合所有体育教学内容?

A1:思维导图适用于大多数体育教学内容,尤其适合技能教学、战术分析、理论知识和活动策划等具有明确逻辑结构的内容,但对于一些需要即时反应和动态调整的教学场景(如对抗性比赛中的临场应变),思维导图可作为辅助工具帮助赛前战术准备,但课堂中需灵活使用,避免因绘制导图影响教学节奏。

Q2:如何引导学生主动使用思维导图进行体育学习?

A2:教师可以通过“示范引导—小组合作—独立创作”三步法逐步培养学生使用思维导图的习惯,初期,教师可展示优秀案例,讲解绘制方法;中期,组织小组合作绘制战术导图或技能总结导图,促进同伴学习;后期,鼓励学生独立设计个人训练计划导图或学习反思导图,并定期进行展示交流,让学生在实践中体会到思维导图对学习的帮助,从而主动应用。