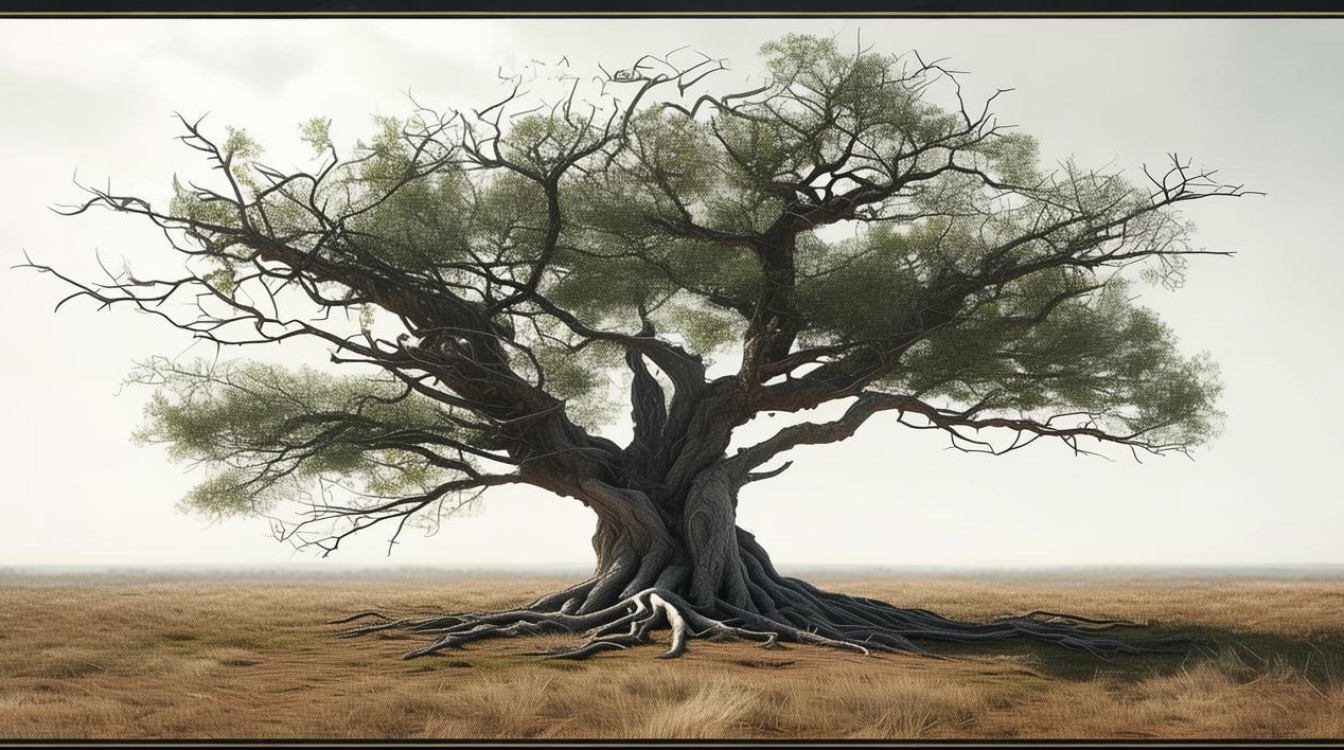

思维禁锢,这个看似抽象却无处不在的概念,像一层无形的玻璃罩,将许多人的思维困在狭小的空间里,它并非指生理上的限制,而是指人们在认知、观念、判断等方面受到的潜在束缚,导致思维僵化、视角单一,难以突破固有模式的桎梏,这种禁锢可能源于成长环境、教育模式、社会文化,甚至是自我设限的心理防御机制,悄无声息地影响着个体的决策方式、创新能力和对世界的理解。

从个体层面看,思维禁锢往往表现为“经验主义”的陷阱,人们在长期的生活和工作中积累了一定的经验,这些经验本是宝贵的财富,但当经验被绝对化、教条化时,就变成了思维的枷锁,一位传统行业的从业者可能因为过去的成功经验,对新兴技术抱有抵触心理,认为“老办法才是最稳妥的”,从而错失转型的机遇,这种“路径依赖”使得个体在面对新问题时,习惯性地套用旧有模式,而不是主动探索新的可能性。“自我设限”也是思维禁锢的常见表现,很多人在尝试新事物前,会先给自己贴上标签:“我不行”“我做不到”“我没有这个天赋”,这些消极的自我暗示如同无形的墙,阻碍了潜力的挖掘,就像心理学中的“标签效应”,一旦个体接受了某种负面标签,就可能在行为上不自觉地朝着标签靠拢,最终真的陷入“不可能”的困境。

从教育和社会层面看,思维禁锢的滋生与“标准化答案”的灌输密切相关,传统教育模式中,知识往往以“标准答案”的形式呈现,学生被要求背诵、记忆,而非质疑和探索,这种教育方式培养出的可能是“答题机器”,而非具有独立思考能力的个体,在回答“雪融化后是什么”这类问题时,标准答案是“水”,但富有想象力的孩子可能会回答“春天”,后者却可能因为不符合“标准”而被否定,长此以往,学生逐渐习惯了被动接受,失去了对未知的好奇心和质疑精神,社会文化中的“权威崇拜”同样会禁锢思维,在某些文化环境中,对权威、传统或主流观点的过度尊崇,使得人们不敢提出不同意见,担心被视为“异类”或“叛逆”,这种“沉默的螺旋”现象,使得多元观点难以表达,创新思想也难以萌芽。

思维禁锢的危害不仅体现在个体发展的停滞,更会对社会进步产生阻碍,在科技领域,许多突破性创新都源于对传统认知的颠覆,如果爱因斯坦固守经典物理学的框架,就不会提出相对论;如果乔布斯遵循手机行业的传统设计,就不会创造出iPhone,现实中因为思维禁锢而错失创新机遇的案例屡见不鲜,企业因沉迷于过去的成功模式,在市场变革中逐渐衰落;社会因固守陈旧的观念,在改革发展中步履维艰,思维禁锢还会加剧群体极化,使得不同观点之间的对话变得困难,社会共识的形成也更加艰难。

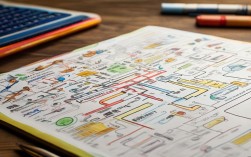

要打破思维禁锢,需要从认知、方法和心态三个层面入手,在认知层面,要培养“成长型思维”,相信能力可以通过努力和学习得到提升,而非固定不变,要意识到知识的局限性,保持开放的心态,承认自己可能存在认知盲区,在方法层面,可以运用“逆向思维”,尝试从相反的角度思考问题;通过“跨界学习”,接触不同领域的知识,打破专业壁垒;还可以借助“头脑风暴”等工具,鼓励自由联想和观点碰撞,激发创新思维,在心态层面,要勇于拥抱不确定性,接受失败和错误,从错误中学习而非因此退缩,建立多元的社交圈,与不同背景、不同观点的人交流,也有助于拓宽视野,打破固有认知。

以下通过表格对比思维禁锢与开放思维的特征,以便更清晰地理解两者的区别:

| 特征维度 | 思维禁锢 | 开放思维 |

|---|---|---|

| 对待经验 | 固化经验,拒绝更新 | 灵活运用经验,主动迭代 |

| 面对新事物 | 抵触排斥,习惯性否定 | 好奇探索,尝试理解接纳 |

| 解决问题方式 | 套用旧模式,路径依赖 | 多角度思考,寻求创新方案 |

| 对待权威 | 盲目崇拜,不敢质疑 | 理性质疑,独立判断 |

| 接受反馈 | 抵触批评,自我防御 | 虚心接受,从中改进 |

| 视野范围 | 狭窄单一,局限于固有认知 | 广阔多元,善于整合不同信息 |

打破思维禁锢并非一蹴而就的过程,它需要个体持续的自我觉察和刻意练习,每一次对固有观念的质疑,每一次对新尝试的勇气,都是冲破思维牢笼的契机,只有摆脱思维禁锢的束缚,才能以更灵活、更创新的姿态面对复杂多变的世界,实现个人与社会的共同发展。

FAQs

-

如何判断自己是否陷入了思维禁锢?

答:可以通过以下信号初步判断:① 面对新观点时,第一反应是反驳而非思考;② 经常用“我一直都是这么做的”来拒绝改变;③ 很少主动学习新知识或接触不同领域;④ 在团队讨论中倾向于附和多数意见,不敢提出异议;⑤ 对失败或错误感到恐惧,宁愿不做也不愿尝试,如果存在多个信号,建议有意识地通过跨界学习、逆向思考等方式训练思维灵活性。 -

思维禁锢与性格内向有关吗?如何改善内向者的思维局限?

答:思维禁锢与性格内向无直接关联,内向者也可能拥有开放的思维,而外向者也可能陷入固有认知,但内向者可能因不善于表达或社交圈较窄,减少了接触多元观点的机会,改善方法包括:① 主动参与跨界社群或行业交流活动,接触不同背景的人;② 练习“输出式学习”,通过写作、分享等方式梳理和检验自己的观点;③ 寻找“思维伙伴”,与敢于提出不同意见的人定期交流,碰撞思想;④ 借助工具(如思维导图、六顶思考帽)系统化分析问题,避免陷入单一视角。