“浅思维”是一个很有意思的词,它不是一个严格的心理学或哲学术语,但非常形象地描述了一种常见的思维模式,我们可以从多个角度来理解它。

什么是“浅思维”?

“浅思维”指的是一种缺乏深度、广度和批判性的思考方式,它倾向于停留在事物的表面,满足于接受显而易见的信息,而不去探究背后的原因、逻辑和潜在影响。

拥有“浅思维”的人,其思考过程通常具备以下一个或多个特征:

- 满足于表面现象:只看到“是什么”,不关心“为什么”和“怎么样”,看到一个人很成功,就简单地归因于“他运气好”或“他有关系”,而忽略了其背后长期的努力、策略和技能。

- 非黑即白的二元论:喜欢用简单的“好/坏”、“对/错”、“成功/失败”来标签化事物和人物,拒绝承认世界的复杂性和灰色地带。

- 情绪化决策:容易被当下的情绪(如愤怒、喜悦、恐惧)所主导,凭直觉和第一反应做判断,而不是基于事实和理性分析。

- 拒绝复杂信息:面对需要多角度、多维度分析的问题时,会感到不耐烦或不知所措,倾向于寻求一个简单、直接的答案。

- 缺乏批判性思维:不加甄别地接受信息,尤其是符合自己既有观念的信息,对权威、媒体或网络言论缺乏质疑精神。

- 只看眼前利益:做决策时只考虑短期、直接的结果,而忽略长期、间接的后果。

浅思维 vs. 深思维

为了更好地理解“浅思维”,我们可以将它与“深思维”进行对比:

| 特征 | 浅思维 | 深思维 |

|---|---|---|

| 关注点 | 现象、结果、表层 | 原因、过程、本质 |

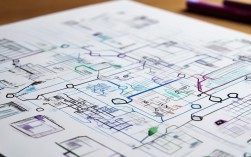

| 思考方式 | 线性、单一、直接 | 系统、多维、网络化 |

| 信息处理 | 接受、相信、转发 | 质疑、分析、验证 |

| 决策依据 | 情绪、直觉、经验 | 逻辑、数据、长远视角 |

| 对世界的看法 | 简单、绝对、确定 | 复杂、相对、动态 |

| 心态 | 懒于思考、寻求捷径 | 好奇心强、乐于探索 |

一个简单的比喻:

- 浅思维就像在湖面上扔下一颗石子,只看到水面泛起的涟漪,就以为自己了解了整个湖。

- 深思维则像潜水员,会潜入水下,探索湖水的温度、深度、暗流以及湖底的生态。

为什么会产生“浅思维”?

“浅思维”的形成并非天生,而是多种因素共同作用的结果:

- 生理与认知局限:大脑天生倾向于“节能”,思考是一件消耗能量的高成本活动,大脑会本能地选择走捷径(启发式思维),避免复杂的深度思考。

- 信息过载:在信息爆炸的时代,我们每天接触海量信息,为了应对这种过载,大脑被迫采用快速筛选、标签化的方式处理信息,这恰恰是浅思维的温床。

- 快节奏的社会生活:现代生活节奏快,人们习惯于追求即时满足和快速解决方案,深度思考需要时间和耐心,这在快节奏中显得“奢侈”。

- 教育体系的缺失:传统教育往往更侧重于知识的灌输和标准答案的寻找,而较少鼓励学生进行批判性、探索性和创造性的思考。

- 社交媒体的算法推荐:社交媒体的算法会根据你的喜好,不断推送你感兴趣和认同的内容,形成“信息茧房”和“回音室效应”,让你越来越懒得接触和思考不同的观点。

“浅思维”的利与弊

可能的“利”(或者说生存优势):

- 高效决策:在需要快速反应的场景下(如紧急避险),浅思维能帮助我们迅速做出判断。

- 节省精力:对于日常生活中的琐事,浅思维可以让我们避免“想太多”,从而将精力留给更重要的事情。

- 心理舒适:简单的世界观能给人带来确定感和安全感,减少认知失调带来的焦虑。

明显的“弊”:

- 判断失误:容易被人利用,被谣言、偏见和营销套路所迷惑。

- 无法解决复杂问题:面对个人发展、职业规划、社会议题等复杂问题时,浅思维会导致决策失误,无法找到根本解决方案。

- 阻碍个人成长:缺乏深度思考,就无法真正理解事物的规律,难以形成自己的独立见解和核心竞争力。

- 加剧社会极化:当大量人都用浅思维看待问题时,社会讨论容易变成情绪化的对立,而非理性的对话。

如何从“浅思维”迈向“深思维”?

培养深思维是一个需要刻意练习的过程,可以从以下几个方面入手:

- 保持好奇心:对习以为常的事物多问几个“为什么”,养成“打破砂锅问到底”的习惯。

- 练习批判性思维:

- 质疑来源:这个信息从哪里来?可靠吗?

- 寻找证据:支持这个观点的证据是什么?有没有反证?

- 识别逻辑谬误:对方的论证过程是否存在偷换概念、以偏概全等问题?

- 多角度思考:尝试站在不同立场(如你的对手、一个孩子、一个外星人)看待同一个问题,使用“六顶思考帽”等工具,从事实、感受、批判、乐观、创新、控制等不同维度分析问题。

- 进行系统思考:理解事物之间的相互联系,看到“A”如何影响“B”,“B”又如何反过来影响“A”,以及整个系统的动态变化。

- 延迟判断:在做出重要决定或发表评论前,给自己一点时间冷静思考,避免被第一情绪所左右。

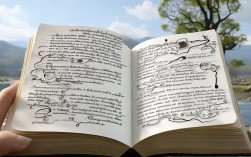

- 阅读经典和跨学科书籍:深度阅读是锻炼思维的最好方式,选择那些挑战你现有认知、需要你反复琢磨的作品,尤其是哲学、历史、科学、心理学等领域的经典。

- 写作与输出:写作是整理思路、深化思考的绝佳工具,尝试把你对一个问题的思考过程写下来,你会发现许多模糊不清的观点在写作中会变得清晰。

“浅思维”是人类认知的出厂设置,它有其存在的合理性,但在当今这个复杂多变的世界里,仅仅依赖浅思维是远远不够的。

真正的智慧,不是不使用浅思维,而是知道在何时使用它,并有意识地在关键时刻选择启动深思维。 这是一种需要终身修炼的能力,它不仅能帮助我们做出更明智的决策,更能让我们的人生变得更加通透和富有洞见。