这是一个非常有趣且重要的话题,因为外界常常将华为与“互联网思维”混为一谈,甚至将华为视为互联网公司的典范,但实际上,任正非对“互联网思维”有着自己独到、深刻甚至可以说是批判性的理解,他并非简单地拥抱“互联网思维”,而是对其进行了解构、吸收和超越,形成了华为独特的“华为式”发展哲学。

我们可以从以下几个层面来理解任正非的“互联网思维”:

任正非眼中的“互联网思维”:工具,而非目的

任正非并不排斥互联网,相反,他认为互联网是一个强大的工具,是推动社会进步和产业升级的巨大浪潮,但他坚决反对将“互联网思维”本身奉为圭臬,更反对那种认为“互联网可以颠覆一切”的论调。

-

互联网是“管道”和“平台”: 任正非多次强调,互联网的核心价值在于连接,它像一条宽阔的“高速公路”,将信息、数据、应用等高效地连接起来,华为的定位,正是这条高速公路的“修路人”和“管道工”,华为不直接在上面跑车(做具体的应用),而是专注于建设最坚固、最宽阔、最智能的管道(通信基础设施、云计算平台),他称之为“上不碰应用,下不碰数据”。

-

警惕“互联网思维”的泡沫和浮躁: 任正非对互联网行业中普遍存在的“风口”、“模式创新”、“烧钱圈地”等做法持保留态度,他认为,这些模式往往建立在虚拟经济之上,缺乏对实体经济的敬畏,他曾尖锐地指出,有些互联网公司“用很小的资本,撬动很大的社会资源”,这种模式风险极高,不可持续,他更欣赏那些踏踏实实做技术、做产品、做服务的公司。

对“互联网思维”核心要素的批判性吸收

任正非并非全盘否定,而是对“互联网思维”的几个核心概念进行了华为式的改造。

客户为中心” (Customer-centricity)

- 互联网公司的理解:通常指快速响应用户需求,通过数据分析和A/B测试优化用户体验,追求极致的用户满意度,甚至“用户就是上帝”。

- 任正非的理解:华为的“以客户为中心”远不止于此,它是一种战略级的生存法则。

- 长期主义:华为的客户(如全球的电信运营商)需要的是稳定、可靠、安全、能支撑未来十年发展的网络,这要求华为必须有极强的技术预研和长期投入,而不是追逐短期热点。

- 价值共创:华为与客户的关系是“深度的战略合作伙伴”,华为不仅卖设备,更帮助客户规划网络、解决问题、创造新的商业价值,这是一种远超普通买卖的深度绑定。

- 艰苦奋斗:为了满足客户在偏远地区、恶劣环境下的需求(比如非洲、北极),华为员工可以吃尽苦头,这种“以客户为中心”是靠汗水和牺牲精神实现的,而不仅仅是数据驱动。

快速迭代” (Rapid Iteration)

- 互联网公司的理解:小步快跑,快速试错,通过不断发布新版本(如APP)来完善产品,追求“上线-反馈-优化”的快速循环。

- 任正非的理解:华为也讲“快速”,但领域和方式不同。

- 领域不同:华为的“快速迭代”主要体现在软件和解决方案上,比如基站软件的补丁、操作系统的版本更新,但对于硬件和底层技术(如芯片、算法、材料科学),华为信奉的是“板凳要坐十年冷”的厚积薄发,因为通信设备一旦部署,就是十几年甚至几十年的生命周期,不能“迭代”失败。

- 方法论不同:华为的“快速”是建立在强大研发体系和流程管理(如IPD集成产品开发)之上的,而不是野蛮生长的试错,它是在可控范围内的敏捷,而非无序的混乱。

数据驱动” (Data-driven)

- 互联网公司的理解:通过分析用户行为数据来优化产品、推荐内容、精准营销。

- 任正非的理解:华为是“数据驱动”的坚定实践者,但驱动的是“确定性”。

- 网络数据的利用:华为利用从全球网络中收集的海量运行数据,进行AI分析,预测网络故障,优化网络性能,保障网络的稳定和高效,这是用数据来管理一个庞大而复杂的物理系统。

- 研发数据的利用:在研发过程中,通过数据建模和仿真来替代部分物理实验,提高研发效率和成功率。

- 核心目标:华为的数据驱动,最终是为了“从不确定性中寻找确定性”,建立一个高度可靠、可预测的技术和商业体系,而不是追逐流量的不确定性。

超越“互联网思维”的华为式哲学

任正非的思考远不止于“互联网思维”,他站在更高的维度,提出了许多超越性的理念。

-

“主航道”与“深淘滩,低作堰”

- 主航道:华为始终聚焦于信息与通信技术(ICT)领域,不轻易跨界,任正非认为,在主航道上,华为有积累、有优势,必须集中所有力量,做到世界领先,这避免了互联网公司“追风口”式的战略摇摆。

- 深淘滩,低作堰:这是他对商业生态的深刻理解。

- 深淘滩:华为自己要持续高强度投入研发(“深淘”),不断提升核心竞争力,把技术做得更深、更硬。

- 低作堰:在商业合作中,不要把利润都拿走,要开放合作,让利给产业链上下游的合作伙伴(“低作堰”),共同做大产业生态,这与互联网平台“通吃”生态的逻辑截然相反。

-

“力出一孔,利出一孔”

这是华为组织力量的核心,全公司17万员工,力出一孔,聚焦于一个战略目标(主航道),利益也从这个孔出来,导向奋斗者和贡献者,这种强大的组织凝聚力和执行力,是互联网公司普遍推崇的扁平化、灵活化组织难以比拟的。

-

“活下去”是硬道理

这是任正非一切思考的底层逻辑,他时刻保持危机感,认为华为随时可能面临死亡,这种强烈的忧患意识,驱动华为必须持续创新,必须构建技术护城河,必须对市场变化保持高度敏感,这种“向死而生”的哲学,比任何“风口”都更坚实。

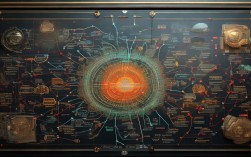

任正非的“互联网思维”图谱

| 维度 | 典型的“互联网思维” | 任正非的“华为式”思维 |

|---|---|---|

| 核心定位 | 平台、入口、流量入口 | 管道工、数字世界的黑土地 |

| 客户关系 | 用户至上,体验为王 | 客户是战略伙伴,共同创造价值 |

| 创新模式 | 模式创新、快速试错 | 技术为本,厚积薄发,战略聚焦 |

| 数据利用 | 精准营销、用户画像 | 驱动确定性,优化复杂系统 |

| 组织形态 | 扁平化、敏捷、小团队 | 流程化、矩阵式、力出一孔 |

| 商业生态 | 平台垄断,通吃上下游 | 深淘滩,低作堰,开放共赢 |

| 终极目标 | 连接一切,改变世界 | 活下去,持续为客户创造价值 |

任正非的“互联网思维”是一种“以技术为基石,以客户为中心,以奋斗者为根本”的实用主义和长期主义,他承认并利用互联网带来的连接红利,但绝不迷信其商业模式和价值观,他带领华为走的是一条“向上捅破天,向下扎到根”的道路——在核心技术上追求极致,在商业合作上保持开放和谦逊。

可以说,华为的成功,恰恰在于它没有被“互联网思维”所“框住”,而是用自己深厚的工业基因和战略定力,吸收了互联网的养分,最终锻造出一种独特的、难以被模仿的“华为力量”。