- 什么是物理模型?

- 为什么要建立物理模型?

- 物理模型思维的核心是什么?

- 如何运用物理模型思维解决问题?(步骤与案例)

- 物理模型思维的延伸与重要性

什么是物理模型?

物理模型不是指实验室里的小车、小球或者电路板这些实物,它是一种抽象的、简化的、理想化的 representations(表征),用来描述、解释和预测物理世界中的现象。

物理模型可以分为两大类:

a) 实体模型

这是一种对真实物体的简化或放大,目的是为了更好地理解其结构或工作原理。

- 太阳系模型: 用一个中心球体(太阳)和几个围绕它旋转的小球(行星)来模拟行星运动,忽略了行星大小、自转等细节。

- 原子核式结构模型(卢瑟福模型): 将原子想象成一个微型的太阳系,电子围绕原子核运动。

- DNA双螺旋结构模型: 用一个具体的螺旋棍棒模型来揭示DNA的分子结构。

b) 概念模型 / 理论模型

这是物理学中更常见、更核心的模型,它通过抽象的概念、公式和规律来描述一类物理现象,这是“物理模型思维”的核心载体。

- 质点: 忽略物体的形状、大小和内部结构,只考虑其质量,这是研究运动问题时最常用的理想化模型,计算地球绕太阳公转时,地球和太阳都可以视为质点。

- 点电荷: 忽略带电体的形状和大小,电荷集中在一点,这是研究库仑定律的基础。

- 理想气体模型: 气体分子本身没有体积,分子之间除了碰撞外没有相互作用力,这个模型极大地简化了对气体状态(P, V, T)的分析。

- 匀速直线运动模型: 忽略空气阻力,物体在恒定外力作用下保持速度不变的运动,这是牛顿第一定律的直接体现。

一个关键点:所有的模型都是“错误的”,但都是有用的。 模型之所以是模型,因为它必然做了简化和忽略,一个“完美”的模型会包含所有细节,那它就等于真实世界本身,无法进行计算和分析。模型的威力在于其“恰到好处”的简化。

为什么要建立物理模型?

- 简化复杂问题: 真实世界是极其复杂的,一个飞行的棒球,同时受到重力、空气阻力、马格努斯效应、风力等影响,直接分析所有因素几乎不可能,建立一个“忽略空气阻力的抛体运动模型”,我们就能用简单的数学工具解决问题,得到一个非常有用的近似解。

- 揭示本质规律: 通过剥离次要因素,模型能帮助我们看清现象背后的主要矛盾和核心规律,理想气体模型(PV=nRT)完美地揭示了温度、压强和体积三者之间的定量关系,这个关系是真实气体在特定条件下的行为本质。

- 进行预测和推演: 一旦建立了可靠的模型,我们就可以用它来预测未知的结果,用天体力学模型,我们能精确预测日食、月食的发生时间,甚至能“发现”未知行星(海王星)的存在。

- 促进科学交流: 模型为科学家提供了一套共同的语言和框架,当物理学家说“我们用一个谐振子模型来模拟这个分子”时,他们立刻共享了对问题关键特征的共同理解。

物理模型思维的核心

物理模型思维是一种高级的认知方式,其核心可以概括为以下三点:

a) 简化与抽象的能力

这是模型思维的起点,面对一个复杂的现实问题,能够迅速识别出哪些是关键因素,哪些是次要因素,并勇敢地忽略后者。

- 关键问题: “为了回答我的问题,什么东西我必须保留?什么东西我可以暂时忽略?”

- 例子: 分析一辆在城市里行驶的汽车,要计算它从A到B的平均速度,我们可以忽略它的颜色、品牌、乘客的重量,甚至发动机的瞬时功率波动,我们必须保留的是位移和所用时间。

b) 类比与迁移的能力

很多物理模型在不同领域具有惊人的相似性(即“同构性”),掌握模型思维的人能将一个领域成熟的模型“迁移”到另一个看似不同的领域。

- 经典类比:

- 单摆模型 和 LC振荡电路模型:都遵循简谐运动的规律,一个描述机械振动,一个描述电磁振荡。

- 流体模型 和 电流模型:水流、电流、热流都可用相似的连续性方程和欧姆定律(或其推广形式)来描述。

- 这种能力让你能举一反三,触类旁通。

c) 批判性评估与修正的能力

没有模型是永恒正确的,模型思维要求我们时刻保持批判性意识。

- 模型的适用范围: 这个模型在什么条件下成立?超出这个范围会发生什么?“质点模型”在研究地球自转时就完全失效了。

- 模型的局限性: 这个模型忽略了哪些重要因素?这些忽略会带来多大的误差?用“理想气体模型”计算高压低温下的真实气体,会产生巨大偏差。

- 模型的迭代: 当旧模型无法解释新现象时(如黑体辐射问题挑战了经典物理学),就需要修正甚至推翻旧模型,建立新的、更精确的模型(如量子力学模型)。

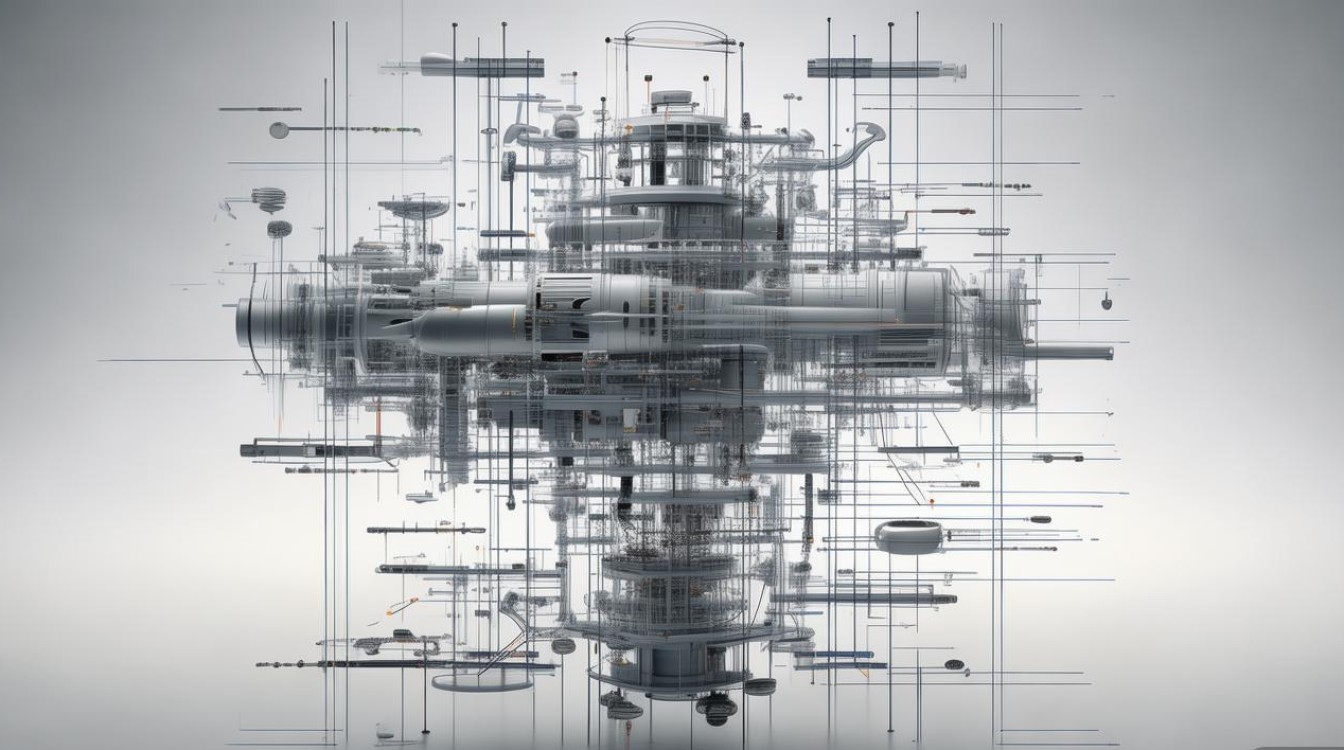

如何运用物理模型思维解决问题?(步骤与案例)

假设我们要解决一个问题:“如何估算一个篮球从10楼楼顶下落时,落地时的速度?”

第一步:识别问题,明确目标 目标:估算篮球的落地速度。

第二步:建立理想化模型(简化与抽象)

- 现实中的篮球: 有形状、有大小、会旋转、表面有纹路、空气阻力复杂、可能受到风的影响。

- 简化:

- 形状和大小: 相对于下落高度,篮球的尺寸不大,我们可以将其简化为一个“质点”,这样我们就不需要考虑它的旋转和空气阻力与形状的复杂关系。

- 空气阻力: 这是最大的简化,从10楼(约30米)下落,空气阻力对最终速度的影响有多大?我们可以先忽略空气阻力,建立一个“自由落体模型”,这是一个大胆但合理的初步假设。

- 地球引力: 我们假设地球引力是恒定的,不随高度变化,这是一个很好的近似。

第三步:选择并应用物理规律 我们建立的模型是“质点在恒定重力作用下的自由落体运动”。

- 适用规律: 匀加速直线运动公式。

v² = u² + 2asv是末速度(我们要求的)u是初速度,从楼顶静止释放,u = 0a是加速度,这里是重力加速度g ≈ 9.8 m/s²s是位移,即下落高度h ≈ 30 m

第四步:进行数学计算

将数值代入公式:

v² = 0 + 2 * 9.8 * 30

v² = 588

v = √588 ≈ 24.2 m/s

第五步:评估模型,讨论结果

- 结果解读: 我们的模型估算出篮球落地速度约为24.2米/小时,换算一下是 1公里/小时,这是一个相当快的速度。

- 批判性评估(模型修正):

- 我们的假设(忽略空气阻力)合理吗? 对于一个篮球,空气阻力其实非常显著,当速度增加时,空气阻力(与速度平方成正比)会很快增大,最终与重力平衡,达到一个终端速度,物体不再加速。

- 修正模型: 一个更精确的模型应该包含空气阻力,但这会使问题复杂得多,需要用到微积分,对于“估算”自由落体模型给出了一个速度的上限。

- 实际应用: 这个结果告诉我们,不能轻易站在楼下接从10楼掉下的篮球,非常危险!它也引导我们去思考:为什么实际的落地速度会远小于87公里/小时?答案就是空气阻力。

这个完整的流程展示了物理模型思维的全貌:从现实到抽象,再从抽象回到现实,并对抽象过程本身进行反思。

物理模型思维的延伸与重要性

物理模型思维不仅仅是物理学家的专利,它是一种可以迁移到几乎所有领域的普适性思维工具。

- 在经济学中: “理性人”模型、“完全竞争市场”模型,都是对复杂经济活动的简化,用以分析基本规律。

- 在计算机科学中: “网络模型”(如小世界模型、无标度网络)帮助我们理解信息传播和社会结构。

- 在个人生活中: 当你规划一次长途旅行时,你会在大脑中建立一个“理想化模型”:平均车速、预计行驶时间、加油和休息的次数,忽略堵车、天气等随机因素,以便做出大致的判断。

物理模型思维是一种强大的心智工具,它教会我们:

- 抓大放小: 在复杂信息中快速识别核心要素。

- 化繁为简: 将棘手问题转化为可解决的形式。

- 触类旁通: 发现不同事物背后的共同结构。

- 审时度势: 清楚认识任何解决方案的边界和局限。

掌握这种思维,意味着你不仅拥有了解决物理问题的钥匙,更拥有了一套理解和改造世界的底层方法论。