汉民族思维模式的核心特征

整体性与关联性思维

这是汉民族思维最显著的特征之一,它倾向于将宇宙万物视为一个相互关联、动态平衡的有机整体,而不是由独立、分离的个体组成的集合。

-

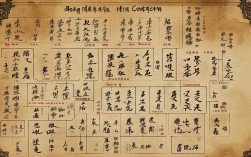

核心体现:阴阳五行学说

- 阴阳:并非简单的二元对立(好/坏,男/女),而是描述两种相互对立、相互依存、相互转化的力量,健康是阴阳平衡的结果,疾病是失衡的体现,这种思维追求的不是消灭一方,而是恢复和谐。

- 五行(金、木、水、火、土):将万事万物归入这五个相互“生克”的系统中,用来解释自然、人体、社会等一切现象的运行规律,肝属木,心属火,肾属水,它们之间有相生(木生火)和相克(水克火)的关系。

-

在生活中的体现:

- 中医:治疗的不是“病毒”本身,而是调整人体的“气血”、“阴阳”平衡,使其恢复自愈能力。

- 风水:通过调整环境布局(如家具摆放、房屋朝向)来优化人与环境之间的“气”的流动,以求得和谐与好运。

- 人际关系:非常看重“关系”和“背景”,认为个体是家庭、社会网络中的一环,其行为和命运都与这个网络紧密相连。

中庸之道与和谐追求

与整体性思维一脉相承,汉民族极度重视“和谐”(和),并推崇“中庸之道”作为实现和谐的方法论。

-

核心体现:孔子思想

- 中庸:不是简单的“折中”或“平庸”,而是指在处理任何事情时,都能找到那个最恰当、最合适的“度”,避免走极端,它是一种动态的、审时度势的智慧。

- 和而不同:承认并尊重差异,但在差异中寻求更高层次的统一与和谐,这与西方文化中有时追求的“求同存异”有所不同,“和”更强调一种融合与共生的状态。

-

在生活中的体现:

- 为人处世:说话要“留有余地”,做事要“适可而止”,避免“锋芒毕露”。

- 政治与社会:追求“政通人和”、“国泰民安”,社会稳定是最高价值之一。

- 审美:中国古典园林、山水画都讲究“曲径通幽”、“藏而不露”,追求一种含蓄、内敛的美感。

辩证思维

汉民族的思维充满了辩证色彩,善于在矛盾中统一,在变化中寻找规律。

-

核心体现:《易经》

《易经》通过“八卦”和六十四卦的符号系统,模拟宇宙万物变化的规律,它认为世界永远处于“变易”之中,而“不变”的只有“变化”本身,它教人如何在变化中做出正确的判断和选择。

-

在生活中的体现:

- 语言:充满对偶、成语和富有哲理的俗语,如“塞翁失马,焉知非福”、“否极泰来”、“物极必反”,这些话语都体现了对事物向其对立面转化的深刻洞察。

- 战略思想:孙子兵法中的“知己知彼,百战不殆”、“以逸待劳”、“声东击西”等,都是辩证思维的经典运用。

家本位伦理与社会秩序

这是汉民族思维的社会基础,家庭被视为社会的细胞和一切伦理关系的出发点。

-

核心体现:儒家伦理

- 五伦:以“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”为核心,构建了一个以家庭关系为模板、向外扩展的社会等级秩序。

- 孝悌:孝(尊敬父母)是“仁”的根本,悌(尊敬兄长)是家庭和睦的基石,这种伦理要求个人对家庭承担巨大的责任和义务。

-

在生活中的体现:

- 称谓系统:极其复杂和精确的亲属称谓(如伯伯、叔叔、舅舅、姑姑等),反映了家庭内部的等级和亲疏关系。

- 集体主义倾向:个人的成就常常被归功于家庭(光宗耀祖),个人的行为也首先考虑对家庭声誉的影响,个人利益在家庭利益面前常常需要让步。

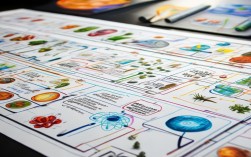

经验性与直觉性思维

与西方传统中强调的逻辑、实证和分析不同,汉民族的思维更倾向于依赖经验、直觉和类比。

-

核心体现:

- “格物致知”:虽然也强调研究事物,但其目的更多是通过观察万物来领悟“理”(宇宙的根本规律),而不是通过实验和控制变量来发现因果关系。

- 师徒传承:在传统技艺(如中医、武术、手工艺)中,知识的传递很大程度上依赖于师傅的言传身教和学徒的用心领悟,而非标准化的教科书。

-

在生活中的体现:

- 决策方式:在做重要决定时,除了分析利弊,常常会“凭感觉”、“看眼缘”,或请教有经验的长者。

- 学习方式:强调“举一反三”,通过一个具体的例子来理解一类普遍的道理。

思维模式的成因

- 地理环境:以黄河、长江流域为核心的广袤平原,孕育了以农耕文明为主的社会,农业生产需要顺应天时、观察物候,这培养了整体、关联和循环的思维方式。

- 政治结构:自秦朝以来,中国形成了大一统的中央集权官僚帝国,为了管理如此庞大的人口和疆域,需要一套强调社会秩序、等级和谐、服从权威的意识形态,儒家思想恰好满足了这一需求。

- 文字系统:汉字是表意文字,而非拼音文字,一个方块字本身就包含丰富的信息和联想,这使得思维更具形象性、整体性和综合性,而非线性的、分析性的。

现代反思与演变

需要强调的是,以上描述的是一种传统和主流的思维模式,它并非一成不变,并且在现代社会中正经历着剧烈的冲击和演变。

- 积极影响:这种思维模式培养了汉民族坚韧、务实、注重和谐、富有家庭责任感和集体主义精神等优点,使得中华文明得以绵延数千年。

- 潜在挑战:

- 在强调“集体”和“和谐”的同时,有时会压抑个体的独立性和批判性思维。

- 在依赖经验和直觉的同时,可能缺乏对形式逻辑和科学实证的足够重视。

- “家本位”思维有时会演变为“关系学”(Guanxi),可能影响社会的公平和法治。

汉民族的思维模式是一个以“和谐”与“秩序”为核心,以“整体”和“关联”为视角,以“经验”和“直觉”为方法,植根于农耕文明和儒家伦理的复杂体系,理解它,是理解中国社会、文化和中国人行为逻辑的一把关键钥匙。 在全球化的今天,这种传统思维模式正在与西方的、现代的思维模式进行着深刻的对话、融合与重塑。