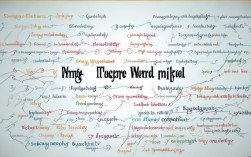

宋明理学 思维导图

中心主题:宋明理学 (Neo-Confucianism)

时代背景与思想渊源

-

时代背景

- 政治上: 唐末五代社会动荡,北宋建立后为加强中央集权,亟需新的官方哲学。

- 经济上: 商品经济发展,城市繁荣,社会结构变化。

- 文化上: 儒学在佛、道冲击下,地位衰落,面临复兴挑战。

- 直接动因: 回应佛、道二教的挑战,重振儒家道统。

-

思想渊源

- 儒家经典:

- 核心经典: 《四书》(《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》)地位提升,取代《五经》成为核心。

- 关键文本: 《易传》(提供宇宙论框架)、《礼记》(特别是《中庸》篇)。

- 批判吸收佛道思想:

- 佛教: 吸收其思辨哲学(如心性论、理事关系、本体论),但批判其“出世”倾向和“空”、“无”思想。

- 道家: 吸收其宇宙生成论(如“无极”、“太极”),但批判其“无为”和自然主义。

- 儒家经典:

发展脉络与主要流派

(一)开创期:北宋五子

- 奠基人物: 周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐(合称“北宋五子”)。

- 核心任务: 为儒家伦理寻找宇宙论(本体论)和心性论的依据。

- 主要贡献:

- 周敦颐: 著《太极图说》,提出“无极而太极”的宇宙生成模式,是理学的开端。

- 张载: 著《正蒙》,提出“气本论”,主张“太虚即气”,强调民胞物与。

- 二程(程颢、程颐): 理学的真正奠基者。

- 程颢(明道): 主张“天理”是内在的、活泼的,提出“仁者,浑然与物同体”,心学倾向。

- 程颐(伊川): 主张“性即理也”,强调“格物致知”,是理学的集大成者。

(二)成熟期:南宋

- 集大成者:朱熹

- 学派: 程朱理学

- 地位: 宋代理学的集大成者,其思想成为元、明、清三朝官方哲学。

- 心学开创者:陆九渊

- 学派: 陆王心学(开端)

- 口号: “宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”,“心即理也”。

(三)高峰与转型期:明代

- 心学集大成者:王阳明

- 学派: 陆王心学(完成)

- 核心思想: “致良知”、“知行合一”。

- 影响: 将心学推向顶峰,风靡一时,对后世影响巨大。

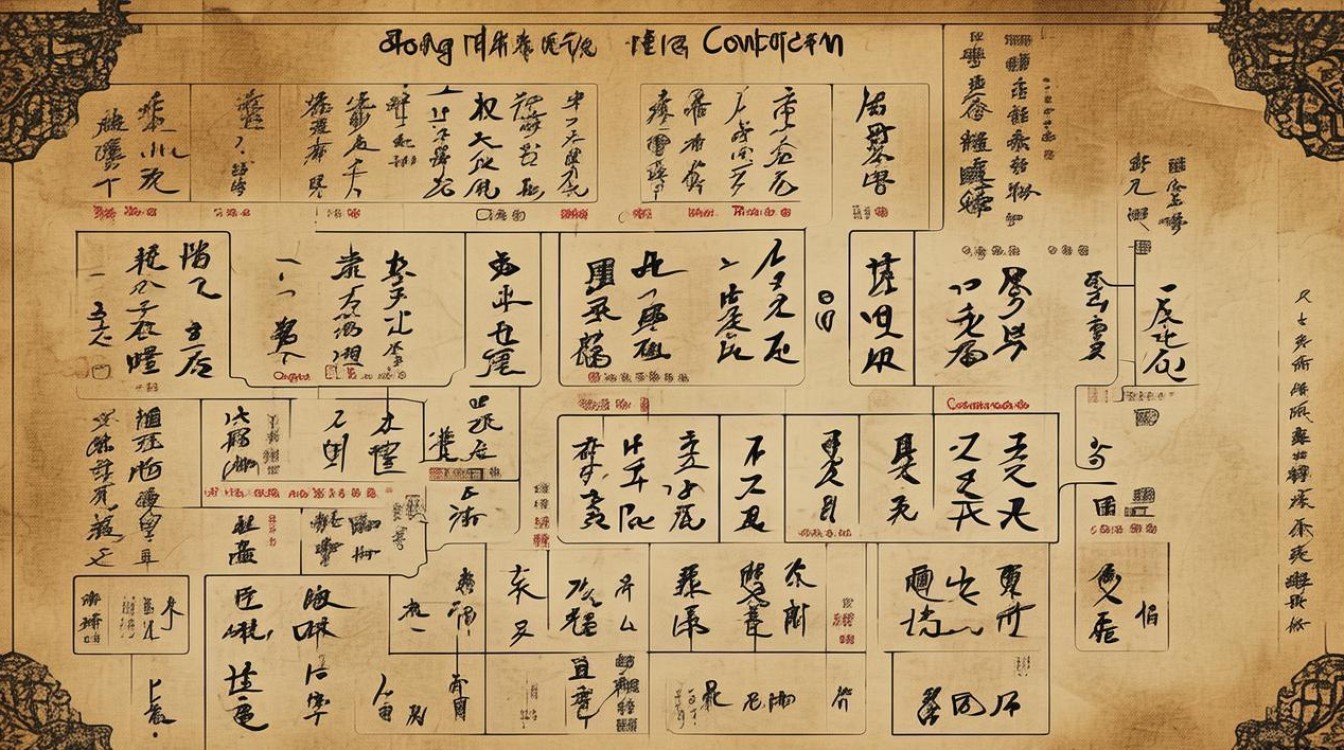

核心概念辨析

| 概念 | 程朱理学 (朱熹) | 陆王心学 (陆九渊、王阳明) |

|---|---|---|

| 理 | 客观的、外在的、形而上的本体。 | 主观的、内在的、心之本体。 |

| • 在物为理: 理是万物的“所以然之故”和“所当然之则”,是世界的根本法则和规律。 | • 心即理: 理不在外物,就在人的心中,宇宙的法则与人心的良知是同一的。 | |

| • 理一分殊: “理”是唯一的、普遍的(理一),但体现在具体事物上则千差万别(分殊)。 | • 心外无物,心外无理: 离开了心,就没有事物和法则可言。 | |

| 气 | 构成万物的具体、质料性的元素。 | 次要概念,或作为心的显现。 |

| • 理在气中: 理必须通过气才能显现和构成万物,理是体,气是用。 | • 不作为核心概念,万物是“心”的感应和呈现。 | |

| 心 | • 认知主体: 心是认识的器官,其任务是“格物致知”,以发现外在于心的“理”。 | • 宇宙本体: 心不仅是认知主体,它本身就是宇宙的本体和万物的根源。 |

| • 心具众理: 心天生就具备“理”,但需要通过后天“致知”来使其完全彰显。 | • 吾心即是宇宙: 心是无限的、绝对的。 | |

| 性 | • 天命之性与气质之性: • 天命之性: 来自于“理”,是纯粹的、至善的。 • 气质之性: 禀受于“气”,有清有浊,是善恶混杂的。 |

• 心即性,性即理: 心、性、理三者是同一的,人性本善,良知”。 |

| • 变化气质: 通过学习和修养,去除“气质之性”的遮蔽,恢复“天命之性”的纯粹。 | • 致良知: 良知是先天具有的道德判断力,只需去除私欲的蒙蔽即可。 | |

| 工夫论 | “格物致知” | “发明本心”、“致良知”、“知行合一” |

| • 路径: 即物穷理,通过研究万事万物(一草一木、典章制度)来体悟其中的“理”。 | • 路径: 向内反省,体认自己本心固有的“良知”。 | |

| • 特点: 重积累、重知识、重外求。 | • 特点: 重顿悟、重直觉、重内求。 | |

| • 知先行后: 必须先获得知识(知),然后才能付诸行动(行)。 | • 知行合一: 知与行是同一过程的两个方面,知是行的开端,行是知的完成。 |

主要代表人物及其思想

-

周敦颐

- 著作: 《太极图说》、《通书》

- 思想: “无极而太极” → “太极动而生阳,静而生阴” → 五行 → 万物,为儒家宇宙论奠基。

-

张载

- 著作: 《正蒙》

- 思想: “气本论”,提出“太虚即气”,反对“虚能生气”,强调“民胞物与”(民是我的同胞,物是我的朋友),具有博爱精神。

-

程颢 (明道)

- 思想: “天理”是生生不息的宇宙本体,主张“仁者以天地万物为一体”,是心学的先驱。

-

程颐 (伊川)

- 思想: “性即理也”,“格物致知”是认识天理的根本方法,是朱熹思想的直接来源。

-

朱熹

- 著作: 《四书章句集注》(成为科举考试标准教材)、《朱子语类》

- 思想体系:

- 本体论: 理在气先,理是本体,气是材料。

- 心性论: “性即理也”,有天命之性与气质之性之分。

- 工夫论: “居敬穷理”、“格物致知”。

- 历史地位: 程朱理学的集大成者,官方哲学。

-

陆九渊 (象山)

- 口号: “宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”,“心即理也”。

- 思想: 反对向外格物,主张“发明本心”,认为真理就在心中,自悟即可。

-

王阳明 (守仁)

- 著作: 《传习录》

- 思想体系(阳明心学):

- 核心: “心即理”。

- 良知论: “良知”是人人皆有的、先天的道德本体和判断是非的能力。

- 工夫论:

- 致良知: 将良知推广到万事万物,克服私欲的蒙蔽。

- 知行合一: 知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成。

- 历史地位: 心学的顶峰,思想解放的先驱。

历史影响与评价

-

积极影响

- 思想层面: 儒学哲学化、系统化,达到了新的高峰,成功回应了佛道挑战,确立了儒家思想的主导地位。

- 社会层面: 强调道德自觉和人格修养,对塑造中华民族的民族性格和文化心理产生了深远影响。

- 教育层面: 建立了庞大的官学体系和书院制度,推动了文化普及。

-

消极影响

- 后期僵化: 尤其是程朱理学成为官方哲学后,其教条化、繁琐化倾向日益严重,束缚了思想自由。

- 压抑人性: 过分强调“存天理,灭人欲”,在客观上压抑了人的个性和自然欲望,造成了负面影响。

- 阻碍科学: 重伦理轻科技,重内求轻外物,在一定程度上阻碍了近代科学在中国的发展。

-

现代意义

- 内圣之学: 其强调的道德自觉、修身养性、社会责任感等思想,对当代个人品德建设和社会和谐仍有借鉴意义。

- 心性智慧: 王阳明的“致良知”、“知行合一”等思想,在管理学、心理学等领域被重新发掘和应用。